পল ডিরাক এর জীবনী | Biography of Paul Dirac

পল ডিরাক এর জীবনী | Biography of Paul Dirac

পল ডিরাক: পদার্থবিজ্ঞানের অদ্ভুত মানুষ

|

জন্ম |

আগস্ট ৮, ১৯০২ ব্রিস্টল, ইংল্যান্ড

|

|---|---|

|

মৃত্যু |

২০ অক্টোবর ১৯৮৪ (বয়স ৮২) Tallahassee, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র

|

|

জাতীয়তা |

|

|

মাতৃশিক্ষায়তন |

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় |

|

পরিচিতির কারণ |

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান |

|

পুরস্কার |

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (১৯৩৩) |

|

বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন |

|

|

কর্মক্ষেত্র |

পদার্থবিজ্ঞান |

|

প্রতিষ্ঠানসমূহ |

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লোরিডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় |

|

ডক্টরাল উপদেষ্টা |

রাল্ফ ফাউলার |

|

ডক্টরেট শিক্ষার্থী |

হোমি জাহাঙ্গীর ভাভা হরিশ-চন্দ্র |

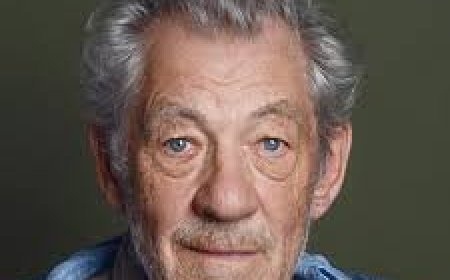

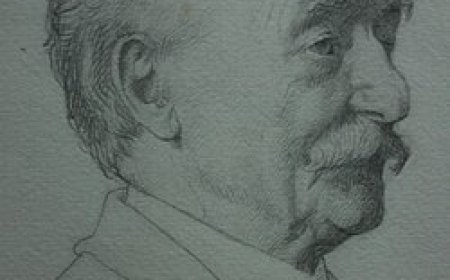

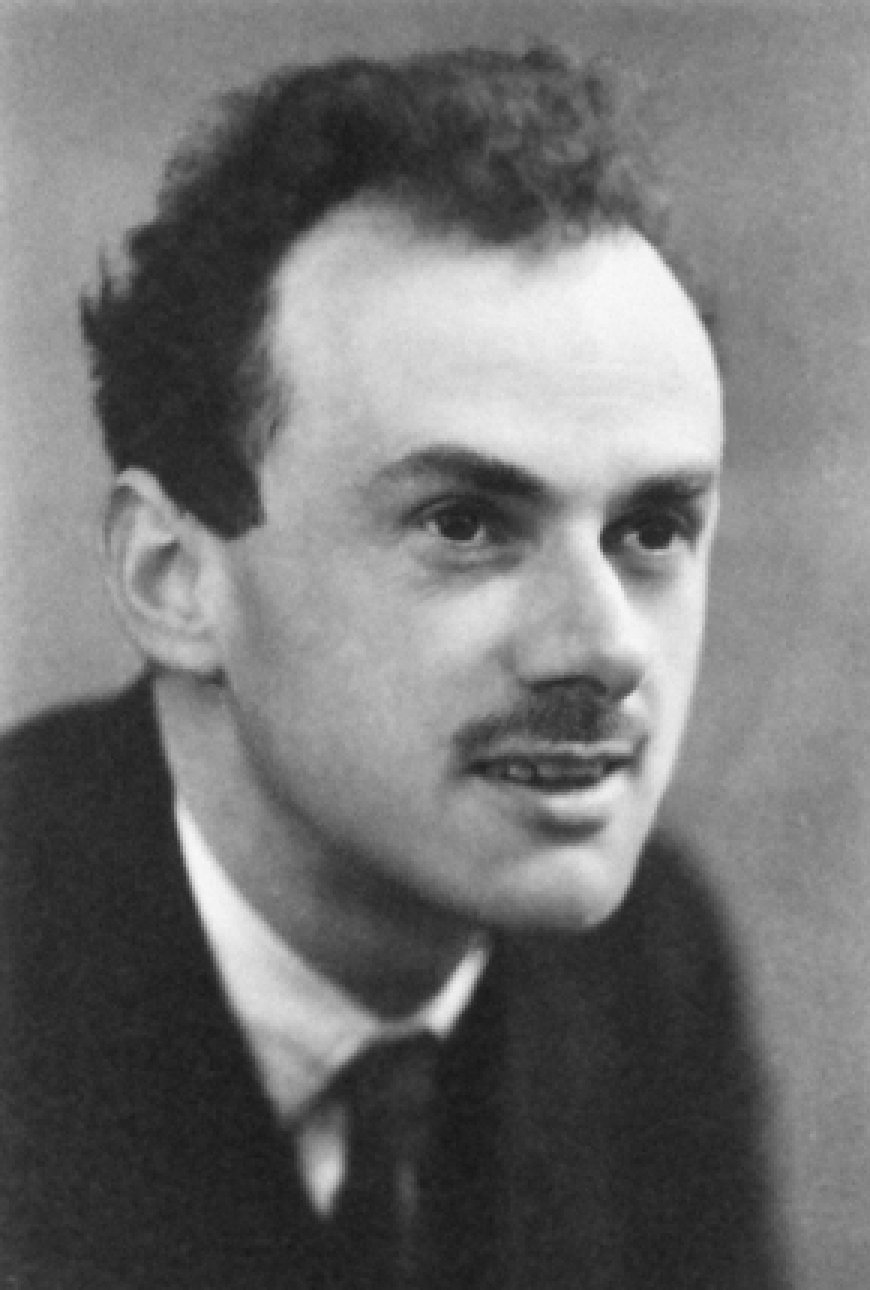

পল এড্রিয়েন মরিস ডির্যাক,

ওএম, এফআরএস (আইপিএ: [dɪ'ræk] পল্ ডির্যাক্) (আগস্ট ৮, ১৯০২ – অক্টোবর ২০, ১৯৮৪) ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একজন ব্রিটিশ তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী যিনি কোয়ান্টাম তড়িৎগতিবিজ্ঞানের এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি ১৯৩২ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের লুকাশিয় অধ্যাপকের পদে আসীন ছিলেন। তার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আবিষ্কারের একটি হলো ডিরাক সমীকরণ। এই সমীকরণটি ফার্মিয়নদের আচরণকেই শুধু ব্যাখ্যা করে না, এর সাহায্যেই ডির্যাক সর্বপ্রথম প্রতিপদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ডির্যাক ১৯৩৩ সালে এর্ভিন শ্র্যোডিঙারের সাথে যৌথভাবে পারমাণবিক তত্ত্বের অভিনব এবং ফলপ্রসূ প্রকরণ আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

শিক্ষাজীবন

ডির্যাক ১৯২৩ সালে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে সম্মানসহ প্রথম শ্রেণীতে কলাবিদ্যায় স্নাতক উপাধি (ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি) অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যার রালফ হাওয়ার্ড ফাওলারের অধীনে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন।

সম্মাননা ও পুরস্কার

- পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার, ১৯৩৩

- রয়েল মেডেল, রয়েল সোসাইটি, ১৯৩৯

- কোপলে মেডেল, ১৯৫২

- ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, ১৯৫২

তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যুক্তরাজ্যের ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স তার স্মরণে ডিরাক পদক প্রবর্তন করে। ইতালির দ্য আব্দুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স তার স্মরণে ডিরাক পুরস্কার প্রবর্তন করে।

নোবেলবিজয়ী তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী

বিংশ শতাব্দীর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিকস। শতাব্দী প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিকস পরমাণু ও পরমাণুর চেয়ে ছোট অতিপারমাণবিক কণার গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। পরমাণুর গঠন ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা নতুন গাণিতিক প্রক্রিয়ার যে ভীষণ দরকার, তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ম্যাক্স প্ল্যাংক, ম্যাক্স বর্ন, নীলস বোরসহ যে কজন বিজ্ঞানীর হাতে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, পল ডিরাক তাঁদের অন্যতম।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের দুটো প্রধান সমীকরণের একটি হলো শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ এবং অন্যটি ডিরাক সমীকরণ। কোয়ান্টাম মেকানিকসে আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রয়োগ করে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন পল ডিরাক। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসের সূচনা হয় ডিরাকের হাতে। পরে রিচার্ড ফাইনম্যান ইলেকট্রোডায়নামিকসের সম্প্রসারণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতি-পদার্থের ধারণা ডিরাকের সমীকরণ থেকে উদ্ভূত। ১৯২৮ সালে ডিরাকই প্রথম পজিট্রন কণার অস্তিত্বের ধারণা দেন।

পরে ১৯৩২ সালে পরীক্ষাগারে এই পজিট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কার্ল অ্যান্ডারসন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত পল ডিরাকের বই প্রিন্সিপলস অব কোয়ান্টাম মেকানিকসকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ‘বাইবেল’ মনে করা হয়। কারণ ওটাই কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম সার্থক বই। কোয়ান্টাম মেকানিকসের গাণিতিক ভিত্তির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় আরউইর শ্রোডিঙ্গার ও পল ডিরাককে। পল ডিরাকের বয়স তখন মাত্র ৩১ বছর। নোবেল পুরষ্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী নোবেলবিজয়ী তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হলেন পল ডিরাক।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক ভিত্তি রচনায় পল ডিরাকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুযায়ী মৌলিক কণাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়—বোসন আর ফার্মিয়ন। বোসন কণাগুলো সত্যেন বসু ও আলবার্ট আইনস্টাইনের ‘বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান’ মেনে চলে, আর ফার্মিয়ন কণাগুলো মেনে চলে এনরিকো ফার্মি ও পল ডিরাকের ‘ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান’।

ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই ডিরাক হয়ে ওঠেন গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুকাসিয়ান প্রফেসর পদে যোগ দেন। যে পদে স্যার আইজাক নিউটন অধিষ্ঠিত ছিলেন এক সময়। পরের বছর নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার পর খ্যাতির শিখরে উঠে যান পল ডিরাক। অথচ এই খ্যাতি তিনি কখনোই চাননি। কারণ তিনি ছিলেন স্মরণকালের সবচেয়ে প্রচারবিমুখ পদার্থবিজ্ঞানী। প্রয়োজনের বাইরে তিনি কারো সঙ্গে একটা কথাও বলতেন না।

দুই

পলের বাবা চার্লস ডিরাক ছিলেন সুইজারল্যান্ডের নাগরিক। ১৮৮৮ সালে চার্লস ইংল্যান্ডে আসেন এবং ব্রিস্টলের স্কুলে ফরাসি ভাষার শিক্ষকতা শুরু করেন। পলের মা ফ্লোরেন্স হল্টেন ছিলেন ইংল্যান্ডের কর্নওয়েলের অধিবাসী। ফ্লোরেন্স তখন লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করতেন ব্রিস্টলে। লাইব্রেরিতেই চার্লসের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের পরিচয় হয় এবং ১৮৯৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়।

পরের বছর ডিরাক দম্পতির প্রথম সন্তান রেগিনাল্ডের জন্ম হয়। তারপর ১৯০২ সালের ৮ই আগস্ট জন্ম নেয় তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান পল এবং কয়েক বছর পর জন্ম হয় পলের ছোটবোন বিয়াট্রিসের।

চার্লস ডিরাক তাঁর ভাষা ও পারিবারিক সংস্কারের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। পরিবারের ছেলেমেয়েদের নামের অনেকগুলো অংশ। চার্লসের পুরো নাম ছিল—চার্লস আঁদ্রিয়েন ল্যাডিসলাস ডিরাক। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি বড়ছেলের নাম রাখলেন রেগিনাল্ড চার্লস ফেলিক্স ডিরাক, ছোটছেলের নাম রাখলেন পল আঁদ্রিয়েন মরিস ডিরাক, আর মেয়ের নাম রাখলেন বিয়াট্রিস ইসাবেল মার্গারিট ওয়ালা ডিরাক।

পরিবারের অধিকর্তা হিসেবে চার্লস ডিরাক ছিলেন ভীষণ কড়া। বাড়িতে তাঁর কথার বাইরে কারো কিছু করার উপায় ছিল না। ভালবেসে বিয়ে করলেও ফ্লোরেন্সের সাধ্য ছিল না চার্লসের মতের বিরুদ্ধে কিছু করেন। চার্লসের মার্তৃভাষা ফরাসি। তাই তিনি ছেলেমেয়েদের ফরাসি ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে বাড়িতে ফরাসি ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

চার্লস যখন বাড়িতে থাকেন ছেলে-মেয়েরা ভয়ে ভয়ে ফরাসি ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে চলে ইংরেজি। চার্লস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি নতুন নিয়ম চালু করলেন - খাবার টেবিলে বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় কথা বলতে হবে। ভাষা যতক্ষণ না শুদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ খেতে পাবে না।

ক’দিন পরেই ছেলে-মেয়েরা নিজেদের নিয়ম চালু করলো। তারা চার্লসের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে না বসে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে খেতে শুরু করলো। কিন্তু এরকম অবাধ্যতা চার্লস কেন সহ্য করবেন? তিনি ছেলে-মেয়েদের ধরে মার দিলেন। কিন্তু তাতেও তেমন কোনো লাভ হলো না। পল ছাড়া আর কেউই তাঁর সঙ্গে খেতে বসল না।

পল খুবই সরল ছেলে। তার শারীরিক গঠন বয়সের তুলনায় এতই ছোট যে বাড়িতে তার নামই হয়ে গেছে টাইনি। ডাক্তার যদিও সব রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করে বলেছেন যে পলের বড়ধরনের কোন অসুখ নেই, কিন্তু হজমশক্তি তার খুবই কম।

বাবাকে ভীষণ ভয় পেতেন পল। আর বাবাও তার ওপরই সমস্ত ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে শুরু করেন। পল কোনো ফরাসি শব্দ ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারলে খাবার পেতো না। ফলে প্রচন্ড মানসিক চাপে উচ্চারণ ভুল হয়ে যাবার ভয়ে কোনো কথাই বলতে পারতো না সে। ধীরে ধীরে দেখা গেলো পল প্রয়োজন না হলে কোন কথাই বলে না; আর যদিও বলে তাও মাত্র একটা বা দুটো শব্দ।

ব্রিস্টলের বিশপ প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেখা শুরু হয় পলের। স্কুলে গণিতের প্রতি ভালোবাসা এবং অসম্ভব গাণিতিক দক্ষতা দেখা দেয় তার। বারো বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি হলো পল। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের সিনিয়র সব ছেলেরা বাধ্য হয়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করছে। ফলে স্কুলে নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরির উঁচুক্লাসের বই পেতে সুবিধে হলো। পল লাইব্রেরিতে গিয়ে উঁচুক্লাসের গণিত ও বিজ্ঞানের বই পড়তে শুরু করে। ১৯১৮ সালে তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ হলো।

গণিত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল পলের। কিন্তু তখন গণিতে পাস করে শুধুমাত্র গণিতের শিক্ষক হওয়া ছাড়া আর কোনো সুযোগ ছিল না। পল তাঁর বাবার মতো শিক্ষক হতে চাননি কখনো, ইঞ্জিনিয়ার হওয়াও তাঁর লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাঁর বাবার নির্দেশে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হলেন। বাবার মতের বিরুদ্ধে যাবার মত মানসিক জোর তাঁর নেই। দুবছর আগে পলের বড়ভাই রেগিনাল্ডকেও তাঁর বাবা বাধ্য করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে।

১৯২১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন পল। অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেও কোন ভালো চাকরি পেলেন না। আবার গণিতে পড়াশোনা করার ইচ্ছে মাথাচাড়া দিলো । কিন্তু পল জানেন পড়াশোনার খরচ নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। বাবা একটা টাকাও দেবেন না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলেন ১৯২১ সালে।

কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে গণিতে পড়াশোনা করার জন্য একটা স্কলারশিপ তিনি পেলেন। কিন্তু স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পড়াশোনার পুরো খরচ চালানো সম্ভব নয়। বাবার সামর্থ্য থাকলেও টাকা দেবেন না। স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্যের জন্য দরখাস্ত করলেন পল। কিন্তু অর্থসাহায্য পাওয়া গেলো না। কারণ, তার বাবা চার্লস ডিরাক জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেলো পল ডিরাকের।

ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে গণিত বিষয়ে ভর্তির সুযোগ মিললো স্কলারশিপসহ। ১৯২৩ সালে গণিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স ডিগ্রি পেলেন পল ডিরাক। এবার সুযোগ এলো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার। কেমব্রিজের একটি রিসার্চ ফেলোশিপ পেলেন তিনি। পিএইচডির গবেষণা শুরু করলেন কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে।

তিন

ডিরাক প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন প্রফেসর কানিংহামের অধীনে। কিন্তু কানিংহামের ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক। তাই ডিরাক চলে আসেন প্রফেসর রালফ ফাউলারের অধীনে। কোয়ান্টাম থিওরির ওপর কাজ শুরু করেন। দুবছরের মধ্যে তিনি ছয়টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এর পরের বছর আরও পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি গণিতে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করলেন। ডক্টরেট থিসিস সাবমিট করার আগেই তাঁর ১১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। যা সেই সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাশালী পদার্থবিদদের জন্যেও খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। ডিরাকের পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম ছিল কোয়ান্টাম মেকানিকস।

পিএইচডির পর তিনি কোপেনহেগেনে গিয়ে নীলস বোরের সঙ্গে কাজ করেন কিছুদিন। বোর ডিরাককে কয়েকদিন দেখেই বুঝতে পারেন, ছেলেটি জানে প্রচুর, কিন্তু বলে না কিছুই। ডেনমার্ক থেকে জার্মানির গোটিংগেনে গেলেন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন রবার্ট ওপেনহেইমার ও ম্যাক্স বর্নের সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরে এসে যোগ দিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে সেন্ট জোনস কলেজের ফেলো হিসেবে। এসময় তিনি আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯২৮ সালে রিলেটিভিটি ও কোয়ান্টাম মেকানিকসের সঙ্গে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ডিরাক। তাঁর বিখ্যাত ডিরাক সমীকরণের জন্ম হয় এসময়। ডিরাকই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওপর কোয়ান্টাম মেকানিকস প্রয়োগ করেন। কোয়ান্টাম থিওরির এই ভিত্তিকে ডিরাক নাম দিলেন কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস। কোয়ান্টাম মেকানিকসের সিঙ্গুলার ডেল্টা ফাংশান ডিরাকের অবদান। স্টেট-ভেক্টর ও তাদের আইগেন ভ্যালু প্রকাশ করার জন্য নতুন চিহ্নের প্রচলন করলেন করলেন ডিরাক। ব্র্যাকেট ভেঙে চালু করলেন ‘ব্রা’ <। ও ‘কেট’ ।> ফাংশান।

১৯৩০ সালে ডিরাকের প্রিন্সিপালস অব কোয়ান্টাম মেকানিকস বইটি প্রকাশিত হয়। একই বছর তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ তাঁর আগে আর কেউ পাননি।

রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার পর কেমব্রিজ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি’র হপকিন্স মেডেল পান ডিরাক। ১৯৩২ সালে কেমব্রিজের লুকাশিয়ান প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন তিনি। কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম কোর্স তিনিই পড়াতে শুরু করেন। রবার্ট ওপেনহাইমার, চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মনিয়াম, আবদুস সালাম, ডেনিস শিয়ামা। এঁরা যারা পরে খ্যাতিমান হন। তবে ডিরাক তাঁর পিএইচডি স্টুডেন্টদের সঙ্গেও খুব একটা কথা বলতেন না। তাই তাঁর ছাত্রদের হতে হতো অনেকটাই স্ব-নিয়ন্ত্রিত। ডেনিস শিয়ামা ডিরাকের অধীনে পিএইচডি করে পরে কেমব্রিজে যোগ দেন। স্টিফেন হকিং শিয়ামার অধীনে পিএইচডি করেন।

ক্লাসে ডিরাক তাঁর কোয়ান্টাম মেকানিকস বই থেকে হুবহু লাইনের পর লাইন বলে যেতেন। একটা শব্দও কম বা বেশি বলতেন না। ক্লাসের বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের সঙ্গেও ইয়েস, নো’ কিংবা আই ডোন্ট নোর বেশি কথা হয় না তাঁর। কেমব্রিজে ডিরাকের ছাত্ররা ততোদিনে ডিরাক নামে একটা নতুন একক চালু করে ফেলেছেন। কথা বলার একক। এক ডিরাক মানে এক ঘন্টায় একটি শব্দ।১৯৩৩ সালে ডিরাকের ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান কোয়ান্টাম মেকানিকস পেপার প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে পরে রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর বিখ্যাত পাথ ইনটিগ্র্যাল সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেন।

চার

১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার কথা শুনে ভীষণ অবাক হন পল ডিরাক। এরউইন শ্রোডিঙ্গার নোবেল পাবেন তা তিনি জানতেন, কিন্তু শ্রোডিঙ্গাগারের সঙ্গে নিজেও যে নোবেল পুরষ্কার পাবেন, তা তিনি আশা করেননি। নোবেল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা যে পাবলিক সেলিব্রেটি হয়ে যান, তা ডিরাক জানেন। ডিরাক জনসমক্ষে আসতে চান না। স্টকহোমে গিয়ে নোবেল পুরষ্কার নিতে হবে, নোবেল বক্তৃতা দিতে হবে, পার্টিতে যোগ দিতে হবে —এসব ভাবতেই ডিরাকের অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নোবেল পুরষ্কার প্রত্যাখ্যান করবেন।

১৯০৮ সালের রসায়নে নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ডিরাকের সুপারভাইজার রালফ ফাউলারের শ্বশুর। ডিরাককে খুব স্নেহ করেন রাদারফোর্ড। তিনি ডিরাককে অভিনন্দন জানালেন। জবাবে ডিরাক বললেন, 'আমি নোবেল পুরষ্কার প্রত্যাখ্যান করবো ভাবছি।'

'কেন?''হৈচৈ ভাল লাগে না।'রাদারফোর্ড বুঝতে পারলেন ডিরাক কী বলতে চাইছেন। বললেন,'প্রত্যাখ্যান করলে তো হৈচৈ বেড়ে যাবে।'কীভাবে?'

'পুরষ্কার নিলে এক বছরের মধ্যেই লোকে তোমাকে ভুলে যাবে। পরের বছর অন্য কেউ নোবেল পুরষ্কার পাবে, তখন তাকে নিয়ে মেতে উঠবে। কিন্তু পুরষ্কার প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যেক বছরই লোকে তোমাকে নিয়ে হৈচৈ করবে।'ইয়েস।'ডিসেম্বরে নোবেল পুরষ্কার নিতে স্টকহোমে গেলেন পল ডিরাক।ডিরাক সাংবাদিকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ালেও নাছোড়বান্দা সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতেই হল।প্রফেসর ডিরাক, আপনার কোয়ান্টাম মেকানিকস মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী কাজে লাগবে?'

'কোন কাজে লাগবে না।'ভবিষ্যতে কি কোন কাজে লাগতে পারে?'আমি জানি না। আমি আমার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছি। এই তত্ত্বকে কে কীভাবে কাজে লাগাবে তা জানা আমার কাজ নয়।'এখন কী নিয়ে কাজ করছেন?'পজিটিভ ইলেকট্রনের তত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছি।''গবেষণা ছাড়া আপনার আর কী কী বিষয়ে আগ্রহ আছে?''মানে?''সাহিত্য, নাটক-থিয়েটার, সংগীত?'আমি সাহিত্য পছন্দ করি না। আমি থিয়েটার দেখতে যাই না। আমি কোন গান শুনি না। আমি আমার পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়েই সুখে আছি।'আপনার গবেষণার ফল কি আপনার দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেছে?'

'না। আমি যখন ঘুমাই, বা হাঁটতে যাই, বা ভ্রমণ করি তখন আমি কোন কাজ করি না। আমার মস্তিষ্ক তখন পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবে না। আমি এক সঙ্গে একাধিক কাজ করতে পারি না।''অদ্ভুত হলেও সত্যি যে ডিরাক এক সঙ্গে দুটো সাধারণ কাজও করতে পারতেন না। একবার রাশিয়ায় গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে। রিসার্চ স্টুডেন্টদের সেমিনারে। ডিরাক চুপচাপ সেমিনার বক্তাদের বক্তব্য শুনলেন এবং যথারীতি কোনো মন্তব্য করলেন না। সেমিনার শেষে অধ্যাপক আর স্টুডেন্টরা ডিরাককে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসর ডিরাক, আমাদের প্রেজেন্টেশান কেমন লাগলো আপনার?'

'আমার তো এখন তা বলার সময় নেই। আমি এখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছি।'স্যার, আমরাও আপনার সঙ্গে আসি। আপনি হাঁটতে হাঁটতে বলবেন।'আমি তো একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারি না।'

মৃত্যু:

১৯৬৯ সালে ডিরাক লুকাসিয়ান প্রফেসর পদ থেকে অবসর নেন। ১৯৭১ সালে সপরিবারে ফ্লোরিডা চলে যান। সেখানে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। সেখানেই ছিলেন আমৃত্যু। ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পল ডিরাক।

soruse ; bigganchinta ...wikipedia ...teachers

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0