ইবনে হাইসাম এর জীবনী | Biography of Ibn Haisam

ইবনে হাইসাম এর জীবনী | Biography of Ibn Haisam

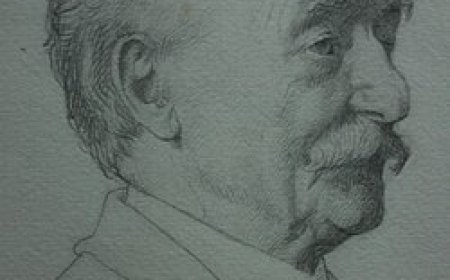

প্রভাবশালী মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে হায়সাম

হাসান ইবনে আল-হায়সাম

ইবনে আল-হায়সাম ছিলেন যিনি দর্শনানুভূতির ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যে 'আলো কোন বস্তু হইতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসে বলেই সেই বস্তুটি দৃশ্যমান হয়'। এছাড়াও তিনিই প্রথম যিনি এটাও দেখিয়ে ছিলেন, দর্শনানুভূতির কেন্দ্র চোখে নয়, বরং মস্তিষ্কে। তিনি তার এই তত্ত্বের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একজন প্রাচীনতম প্রবক্তা, যে তত্ত্ব ও অনুমান অবশ্যই পুনরায় পরিচালনাযোগ্য পরীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হয়, এতে তিনি রেনেসাঁর পণ্ডিতগণের পাঁচ শতাব্দী পূর্বেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট বর্ণনাদাতার মর্যাদা পান। এ কারণের জন্যই, তাকে কখনও কখনও বিশ্বের "প্রথম সত্যিকারের বিজ্ঞানী" হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

হায়সাম বসরায় জন্মগ্রহণ করলেও তিনি তার কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় কায়রোর রাজধানী ফাতেমীয়তে কাটিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তিনি তার জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। কখনও কখনও হায়সামকে তার জন্মস্থানের নামানুসারে আল-বসরি বা আল-মিসরী উপনামেও ডাকা হয়ে থাকে। এছাড়াও আল-হায়সামকে ফরাসি ইতিহাসবিদ আবু'ল-হাসান বায়হাকি "দ্বিতীয় টলেমি"[ বং জন পেকহ্যামের "দ্য ফিজিসিস্ট" নামে অভিহিত করেন। ইবনুল হায়সাম অবদান আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করার জন্য অনস্বীকার্য।

জীবনী

আল-কিন্দি নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউফ্রেটিসের তীরে আল কুফায় (আধুনিক ইরাকে) জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি সেই অঞ্চলেই কাটান এবং অবশেষে বাগদাদে বসবাস করেন যতক্ষণ না তিনি ৮৭৪ সালে মারা যান। সেই সময় বাগদাদ ছিল ইসলামের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রাজধানী, এবং তার পড়াশোনায় আল-কিন্দি দর্শনের সাথে পরিচিত হন, ভারতের পাশাপাশি গ্রীসের বিজ্ঞান। তিনি হিন্দু রচনাগুলি যা ফার্সি দ্বারা আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং গ্রীক রচনাগুলি যা সিরিয়াকের মাধ্যমে অনুবাদ করা হয়েছিল, তিনি তা অধ্যয়ন করেছিলেন। আল-কিন্দি সিরিয়াক থেকে আরবিতে অন্তত কিছু অনুবাদ করেছিলেন, এবং তার চিন্তাধারা সর্বদা বিভিন্ন দার্শনিকে পুনর্মিলনের একটি সারগ্রাহী প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে।

কিন্দি তার কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় বাগদাদে পণ্ডিত হিসাবে একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আল-মুতাসিমের (রাজত্বঃ ৮৩৩ – ৮৪২) পুত্রের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছিলেন, এবং তার তরুণ ছাত্র হিসেবে বেশ কয়েকটি কাজ উৎসর্গ করেছিলেন। রক্ষণশীল খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের (রাজত্বঃ ৮৪৭ – ৮৬১) অধীনে, তবে একবার, আল-কিন্দি অসম্মানিত হয়েছিল এবং আদালতে তার অবস্থান শেষ হয়েছিল। তার পরবর্তী জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তবে ঐতিহাসিকরা মনে করেন, তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একজন ব্যক্তিগত পণ্ডিত হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন।

দার্শনিক চিন্তাধারা

জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কিন্দি তিনটি পৃথক বিষয় প্রবর্তন করেন: ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং কল্পনা। তার মতে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি আর বুদ্ধি প্রজ্ঞার জন্ম দেয়। কিন্তু এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করে কল্পনা। আরেকটু খোলাসা করে এভাবে বলা যায়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিশেষের অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং বুদ্ধির মাধ্যমে সার্বিকের প্রজ্ঞা অর্জন করি। কল্পনা এই বিশেষের অভিজ্ঞতা ও সার্বিকের প্রজ্ঞাকে সমন্বিত করে। এই মতবাদের সাথে আবার ইমানুয়েল কান্টের সমন্বয়বাদী জ্ঞানতত্ত্বের মিল আছে। কান্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে একটি সমন্বয়ক আবিষ্কার করেন। এই সমন্বয়কের নাম দেন সমীক্ষণবাদী বুদ্ধি। কান্টের ৯০০ বছর আগে কিন্দি অনেকটা এরকম তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন।

ভূমিকাতেই বলা হয়েছে কিন্দির দর্শনে ধর্মতত্ত্বের একটি বড় স্থান ছিল। কিন্দি সর্বশক্তিমান আল্লাহ-কে বিশ্বাস করতেন। তার মতে, জগতে কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না। সকল কার্যেরই একটি কারণ আছে যাকে কার্যকারণ বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি মূল কারণ অবশ্যই থাকতে হবে যা অন্য সবকিছুর কারণ, কিন্তু যার নিজের কোন কারণ নেই। অর্থাৎ সে সবকিছুর পরিচালক কিন্তু নিজে কারও দ্বারা পরিচালিত নয়। একেই কিন্দি আদিকারণ তথা আল্লাহ বলেন। এর সাথে এরিস্টটলের যুক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্দির মতে, আল্লাহ জগতের স্রষ্টা, কিন্তু জগতের কোন কাজে তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন না। বরং কতগুলো মাধ্যমের সাহায্যে তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। বিশ্বজগতের সকল নিয়মের মূলে আছে এসব মাধ্যম যা আগেই নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। আল্লাহ নিজেও এসব কার্যকারণ নিয়ম লঙ্ঘন করেন না।

কিন্দি প্রজ্ঞা জগৎকে বলেছেন অনন্ত আর মানবাত্মাকে বলেছেন বুদ্ধি জগৎ যা অনন্তের সাথে সম্পর্কিত। আত্মার বুদ্ধিকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। এই ভাগগুলো হচ্ছে: সুপ্ত বুদ্ধি, সক্রিয় বুদ্ধি, অর্জিত বুদ্ধি এবং চালক বুদ্ধি। সুপ্ত বুদ্ধি বলতে আত্মার বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। যেমন, লিখতে জানেন এমন কোন ব্যক্তির লেখার ক্ষমতা তার সুপ্ত শক্তি। কারণ তার লেখার ক্ষমতা আছে এবং চাইলেই তার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। সক্রিয় বুদ্ধি হচ্ছে আত্মার প্রকৃত অভ্যাস। যেমন লেখার ক্ষমতা যার আছে সে লিখতে থাকলেই তাকে সক্রিয় বুদ্ধি বলা যায়। অর্জিত বুদ্ধি হচ্ছে কোন জ্ঞানের প্রয়োগে যতটুকু বুদ্ধি ব্যবহৃত হয় তার পরিমাপ। মানুষ নিজের চেষ্টায় এই বুদ্ধি অর্জন করে বলেই এমন নাম দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, লেখার সময় সে বুদ্ধির কতটুকু ব্যবহার করবে তা তার নিজেরই বের ঠিক করতে হয়। চালক বুদ্ধি হচ্ছে চূড়ান্ত এবং জাগতিক সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এটা এক ধরনের আধ্যাত্মিক উৎস। আগেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ এই বুদ্ধি বিকিরণের মাধ্যমে মানবাত্মায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন বলে কিন্দি বিশ্বাস করতেন। আত্মার এই সর্বোচ্চ স্তরটি দেহনিরপেক্ষ এবং অবিনশ্বর। তবে পরিশেষে কিন্দি বলেন, প্রকৃতপক্ষে সবগুলো স্তরই একটি স্বর্গীয় মহান সত্তা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

সৃষ্টিকর্তার অধ্যয়ন? হ্যাঁ, আল কিন্দি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কেই অধ্যয়ন করবার চেষ্টা করেছেন। যেখানে অ্যারিস্টটলের দর্শন ছিল অস্তিত্ববান সকল সত্য নিয়ে কাজ করা, সেখানে কিন্দির দর্শন সৃষ্টিকর্তার খোঁজ করা। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টিকর্তাই সকল পার্থিব অস্তিত্বের কারণ। আর তাই সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে ভাবনার মধ্যেই পার্থিব সকল দর্শন নিহিত। তাহলে কী দাঁড়ালো? অ্যারিস্টটলের দর্শন আর কিন্দির দর্শন এক সুতোয় গাঁথা।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান

আল-কিন্দি ২৭০টিরও বেশি বই রচনা করেছেন। তার লেখা বইয়ের বিষয়বস্তুতে ছিল অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীত এবং রসায়ন। সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে গিয়ে তিনি অঙ্কের ব্যবহার নিয়ে আটটি বই লেখেন এবং সঙ্গীতকে অঙ্কের মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার পথ দেখান।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

সত্যান্বেষী তিনি নন যিনি পূর্ববর্তীদের রচনা পড়েন এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কিত বর্ণনাকে অনুসরণ করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। বরং তিনি যিনি তার বিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ জ্ঞাপন করেন ও পঠিত বিষয়কে প্রশ্ন করেন। যিনি যুক্তি এবং যুক্তির প্রদর্শনীর প্রতি আস্থাশীল, এবং কোনো মানবসত্তার প্রতি নয় যে সত্তার প্রকৃতি নানা অসূক্ষতা এবং অদক্ষতার দোষে দুষ্ট। যিনি বিজ্ঞানীদের লেখনী অনুসন্ধান করবেন, যদি সত্যান্বেষণ তার উদ্দেশ্য হয়, তার দায়িত্ব হচ্ছে পঠিত সকল বিষয়ের প্রতি নিজেকে শত্রতে পরিণত করা এবং সে বিষয়ের প্রাথমিক ভিত্তি থেকে সীমাস্থ অনুসিদ্ধান্তগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া, একে সম্ভাব্য সকল দিক হতে আক্রমণ করা। তার নিজের প্রতিও সন্দেহ পোষণ আবশ্যক যখন তিনি এসবের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা সম্পাদন করবেন, যাতে তিনি যেকোনো কুসংস্কার বা পূর্বধারণার বশবর্তী না হয়ে পড়েন। - আবু আলি হাসান ইবন আল হাইসাম

সন্দেহ প্রবণতা বর্তমান যেকোনো শিক্ষা, জ্ঞানার্জন এর ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র। ইবন আল-হাইসামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার আলোক সম্বন্ধীয় গবেষণায় নিয়মতান্ত্রিক ও বিধিবদ্ধ পরীক্ষণশৈলীর উপর তার নির্ভরতা।(ই'তিবার) (আরবিঃ إعتبار) এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ। এতদ্ব্যতীত আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিষয় হলো তার পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানকে গনিতের নিয়ম দ্বারা প্রকাশ করবার প্রয়াস( বিশেষতঃ জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ)। তার কিতাব আল-মানাযির এর অধিকাংশ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ ও আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট। তার এ আলোচনা ভৌত- গাণিতিক পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এ নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা পদ্ধতি তার দৃর্শনানুভূতির ব্যাখ্যা, আলো এবং বর্ণের উপলব্ধি এবং ক্যাটোপ্ট্রিকস ও ডাইওপ্ট্রিকস সহ সকল গবেষণার ভিত্তি । (যথাক্রমে আয়না ও লেন্স নিয়ে আলোকীয় গবেষণার নাম) তার কিতাব আল-মানাযিরের মধ্যে আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্পষ্ট সংজ্ঞায়ন এবং প্রয়োগ খুঁজে পাই। যেটা প্রায় রেনেসাস বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের অর্থাৎ স্যার ফ্রান্সিস বেকন, রেনে দেকার্ত, গ্যালিলিও প্রমুখদের প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। তার কাজের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিজ্ঞানের গাণিতিকীকরণ, যা বর্তমান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা প্রায় স্বাভাবিক বলেই ধরে নেই।

মৃত্যু:

আনু. ১০৪০ (আনু. ৪৩০ হিজরী) (প্রায় ৭৫ বয়সে) কায়রো, ফাতিমীয় খিলাফত

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0