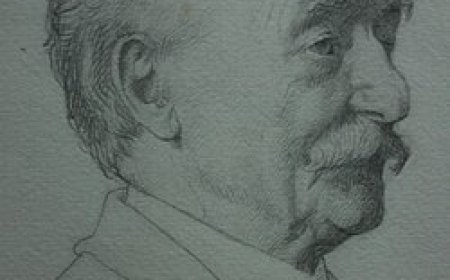

অঁতোয়ান লাভোয়াজিয়ে এর জীবনী | Biography of Antoine Lavoisier

অঁতোয়ান লাভোয়াজিয়ে এর জীবনী | Biography of Antoine Lavoisier

বিপ্লবী উন্মাদদের গিলোটিনে প্রাণ হারানো এক প্রতিভাধর রসায়নবিদের গল্প

|

জন্ম |

২৬ আগস্ট ১৭৪৩ প্যারিস, ফ্রান্স

|

|---|---|

|

মৃত্যু |

৮ মে ১৭৯৪ (বয়স ৫০) প্যারিস, ফ্রান্স

|

|

মৃত্যুর কারণ |

গিলোটিন দ্বারা মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত |

|

সমাধি |

পিকপুস সমাধিস্থল |

|

মাতৃশিক্ষায়তন |

কোলেজ দে কাত্র-নাসিওঁ, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় |

|

পেশা |

রসায়নবিদ |

|

পরিচিতির কারণ |

|

|

বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন |

|

|

কর্মক্ষেত্র |

জীববিজ্ঞানী, রসায়নবিদ |

|

উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী |

এলোতের ইরেনে দু পোঁ |

|

যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন |

গিইয়োম-ফ্রঁসোয়া রুয়েল, এতিয়েন কোঁদিইয়াক |

অঁতোয়ান-লোরঁ দ্য লাভোয়াজিয়ে

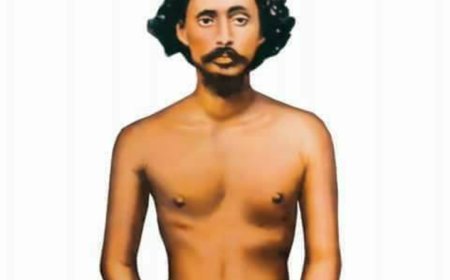

(ফরাসি ভাষায়: Antoine-Laurent de Lavoisier, ফরাসি উচ্চারণ: [ɑ̃twan lɔʁɑ̃ də lavwazje]; ২৬ আগস্ট ১৭৪৩ – ৮ মে ১৭৯৪;)বা অ্যান্তনি ল্যাভয়সিয়ে ছিলেন একজন ফরাসি অভিজাত এবং রসায়নবিদ। তিনি আঠারো শতকের রসায়ন বিপ্লবের একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে তার বড়ো প্রভাব আছে। তাকে প্রায়ই "আধুনিক রসায়নের জনক" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

রসায়নে অবদান

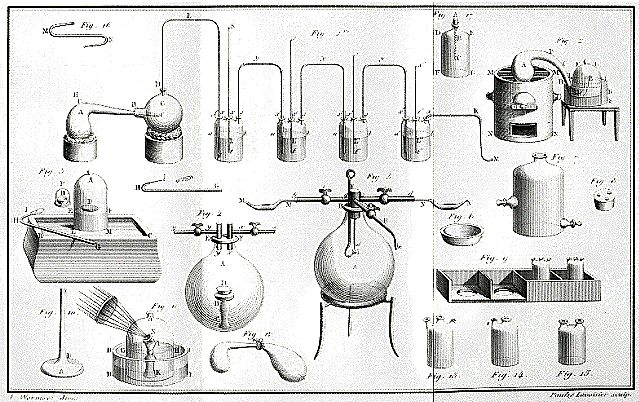

এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে রসায়নবিদ্যায় লাভোয়াজিয়ের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলির পেছনে মূল কারণ হচ্ছে তিনি রসায়নকে একটি গুণগত (qualitative) বিজ্ঞান থেকে পরিমাণগত (quantitative) বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করেন। লাভোয়াজিয়ে যে আবিষ্কারটির জন্য সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত, সেটি হলো দহন বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের ভূমিকা নির্ধারণ। তিনিই অক্সিজেন (১৭৭৮) এবং হাইড্রোজেন (১৭৮৩) শনাক্ত ও নামকরণ করেন এবং ফ্লজিস্টন তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি পরিমাপের মেট্রিক পদ্ধতি সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মৌলসমূহের একটি বিস্তৃত পর্যায় সারণি নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি রাসায়নিক পদার্থের নামকরণের নীতিগুলির সংস্কার সাধনে সাহায্য করেন। ১৭৮৭ সালে তিনি সিলিকনের অস্তিত্ব নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনিই প্রথম গন্ধক (সালফারকে) যৌগ নয়, বরং একটি মৌলিক পদার্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, যদিও পদার্থ তার আকৃতি বা গঠন পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু তার ভর সবসময় একই থাকে।

১৭৩৫ সাল, ফ্রান্সের কোনো এক মফঃস্বলের যুবক জিয়ান অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়ে, বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি জমান রাজধানী শহর প্যারিসে। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হবার সুবাদে তার শিক্ষাজীবন কেটেছিল নির্বিঘ্নেই। তবে আইনজীবী হিসেবে নিজেকে কেবলমাত্র ‘স্বচ্ছল’ করে রাখতে নারাজ ছিলেন। নামের পাশে ‘সমৃদ্ধ’ শব্দটি নিজের করে নিতে রাজধানী শহরে আইনব্যবসা শুরু করেন। সে উদ্দেশ্য কত সহজেই না পূরণ করলো এই তরুণ। ১৭৪০ সালের মধ্যেই তিনি হয়ে ওঠেন প্যারিসের সবচেয়ে নামকরা উকিলদের একজন। নাম-যশের চূড়ায় বসে বিয়ে করেন বান্ধবী পাংক্টিসকে। তিন বছর পর রসায়নকে বদলে দেয়ার জন্য তাদের ঘরে জন্ম নেন অ্যান্টনি লরেন্ট ল্যাভয়সিয়ে। আজকের গল্পটা নবজন্ম নেয়া ল্যাভয়সিয়েকে নিয়েই।

জিয়ান ল্যাভয়সিয়ে তার জীবনে খুব কম মামলাতেই হেরেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হারটি ছিল ১৭৪৩ সালের আগস্ট মাসে। প্যারিসের কোনো এক অখ্যাত রসায়নবিদের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে মামলায় হারেন এই আইনজীবী। আর এর এক সপ্তাহ পরে, সে মাসেরই ২৬ তারিখ তার ঘর আলো করে আসে অ্যান্টনি লরেন্ট ল্যাভয়সিয়ে। ব্যাপারটি ছিল দারুণ কাকতালীয়। পিতা যার কাছে হেরেছেন, তারই পেশায় (রসায়নবিদ) পুত্র একদিন বিশ্বজয় করেছেন! যদিও জিয়ান ল্যাভয়সিয়ের প্রাথমিক ইচ্ছাই ছিল ছেলেকে নিজের মতো আইনজীবী হিসেবে গড়ে তুলবেন!

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ‘কলেজ ডেস কুয়াত্রে ন্যাশনস’ এ পড়ালেখা করেন ল্যাভয়সিয়ে। বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক থাকলেও বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন বেশ দুর্বল। আবার মানবিক বিভাগের বিষয়গুলোতে ছিলেন দুর্দান্ত। তাহলে তো আইনজীবী হওয়াই তার জন্য বাঞ্ছনীয়! একদিকে বিজ্ঞানে দুর্বলতা, অন্যদিকে পিতার প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণায় কলেজ শেষ করে একটি ‘ল স্কুল’ এ আইন শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়ে যান ল্যাভয়সিয়ে। সেখান থেকে স্নাতক শেষ করে ১৭৬৪ সালে আইনব্যবসা করার লাইসেন্সও পেয়ে যান। কিন্তু, বিজ্ঞানের প্রতি শৈশবের সে ঝোঁকটা যে তখনও রয়ে গেছে!

ল্যাভয়সিয়ের উত্থানটা ছিল খুবই নাটকীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আইন পড়ছেন, গোপনে তখন পড়ে চলেছেন বিজ্ঞান। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, রসায়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন পড়ুয়া বেশ কিছু বন্ধু জুটিয়েছিলেন, যাদের সাথে রসায়নের নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু, এভাবে পড়ালেখা করেই যে আইন পড়ুয়া এক তরুণ একটি গবেষণাপত্রই রচনা করে ফেলবেন, তা ভাবতে পেরেছিল কয়জন? আইনব্যবসা করার লাইসেন্স পেলেন যে বছর, সে বছরই ল্যাভয়সিয়ে তার জীবনের প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। আর প্রথম গবেষণায়ই সাফল্য আসায়, আইনজীবী হিসেবে তার ক্যারিয়ারটা হলো একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। লেগে গেলেন রসায়নের পেছনে আর ১৭৬৯ সালের মধ্যে পেয়ে গেলেন ‘ফ্রেঞ্চ একাডেমি অব সায়েন্স’ এর সদস্যপদ।

ফরাসি সায়েন্স একাডেমিতে গবেষণা করে বেশ কাটছিল দিনকাল। তবে নিজেকে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তখনো প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে ওঠেনি ল্যাভয়সিয়ের। এই অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করলেন ১৭৭২ সালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কারের মাধ্যমে। তিনি একটি স্বচ্ছ কাঁচের জারের মধ্যে এক টুকরো হীরক খণ্ড রেখে একটি শক্তিশালী বিবর্ধক কাঁচ দিয়ে সেটির উপর সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করলেন। দেখতে দেখতে একসময় সম্পূর্ণ হীরক খণ্ডটি পুড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। হীরক খণ্ড সম্পূর্ণ পুড়ে যাবার পর তিনি জারের ওজন পরিমাপ করে দেখেন যে তা পূর্বের সমানই রয়ে গেছে। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে তিনি যে মূল আবিষ্কারটি করেন, তা একটু পরে আলোচনা করা হবে। প্রাথমিকভাবে তিনি সে আবিষ্কারটি পর্যন্ত পৌঁছুতে না পারলেও, অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করেন। একই পরীক্ষা তিনি চারকোলের ক্ষেত্রেও করেন এবং বিস্ময়ের সাথে দেখতে পান যে, উভয় ক্ষেত্রে একই গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, হীরা এবং কাঠকয়লা একই মৌলের দুটি ভিন্ন রূপ মাত্র। ল্যাভয়সিয়ে সে মৌলের নাম দেন কার্বন। আর বিজ্ঞানসমাজ তাকে দেয় ‘বিজ্ঞানী’ তকমা।

ফসফরাসের দহন বিষয়ক ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষা; source: science20.com

১৭৭৪ সালে জোসেফ প্রিস্টলি অক্সিজেন আবিষ্কার করেছেন বলে আমরা জানি। কিন্তু এই আবিষ্কারের দু’বছর পূর্বেই দহন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন ল্যাভয়সিয়ে, যা আদতে প্রিস্টলির জন্য সহায়ক হয়েছিল। তখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সমাজে ‘ফ্লগিস্টন’ নামক একটি কাল্পনিক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা হতো, যার উপস্থিতিতে দহন হয়! কিন্তু ল্যাভয়সিয়ে দৃঢ়ভাবে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭৭২ সালে এক গবেষণায় তিনি দেখেন যে, বাতাসে সালফার অথবা ফসফরাসের দহনে সৃষ্ট উৎপাদের ওজন উৎপাদকের চেয়ে বেশি। এ ব্যাপারটি স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে, দহনের সময় ফসফরাস বাতাসের কোনো উপাদান শোষণ করে। সে উপাদানটি কী, তা-ই এখন মুখ্য প্রশ্ন।

১৭৭৪ সালে, মার্কারি অক্সাইডের বিশ্লেষণে প্রিস্টলি একটি বিশেষ গ্যাস আবিষ্কার করেন, যার উপস্থিতিতে দহনের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, ফ্লগিস্টনের ধারণা থেকে বের হতে না পেরে, দহনে সহায়তাকারী এ গ্যাসটিকে প্রিস্টলি ‘ডিফ্লগিস্টিকেটেড এয়ার’ বলে অভিহিত করেন। ল্যাভয়সিয়ে এই ডিফ্লগিস্টিকেটেড এয়ারের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭৭৯ সালে ল্যাভয়সিয়ে, মার্কারি অক্সাইডের বিশ্লেষণে বিমুক্ত এই গ্যাসটির নাম দেন অক্সিজেন। তিনি বাতাসে এর পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হিসাব করেন। তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেন যে, যখন সালফার কিংবা ফসফরাস বাতাসে পোড়ে, অক্সিজেনের সাথে এদের বিক্রিয়ায়ই নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। এর এক বছর আগে অবশ্য একটি অখ্যাত আবিষ্কারও করেছিলেন ল্যাভয়সিয়ে। তিনিই প্রথম সালফারকে একটি মৌলিক পদার্থ হিসেবে প্রমাণ করেন।

ভরের নিত্যতা সূত্র আবিষ্কারে ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষা; source: dunyabizim.com

ভরের নিত্যতা সূত্র

- পদার্থকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র ।

- যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উত্পন্ন পদার্থসমূহের মোট ভর, বিক্রিয়কগুলোর মোট ভরের সমান থাকে ।

উপরে যে হীরক খণ্ডের পরীক্ষার আলোচনা হয়েছে, সেটি মনে রেখেছেন তো পাঠক? ঠিক একইরকম ব্যাপার পুনঃরায় মার্কারি অক্সাইডের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন ল্যাভয়সিয়ে। দেখা যায়, অক্সিজেন নিঃসরণের সাথে মার্কারি অক্সাইডের ওজন কমে যাচ্ছে। তবে, যে ঘটনাটি তাকে বিস্মিত করে তা হচ্ছে, মার্কারি অক্সাইডের হারানো ওজন, নিঃসৃত অক্সিজেনের ওজনের সমান। ব্যস, হয়ে গেল ইতিহাস গড়া! তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো বস্তুর ভরের পরিবর্তন ঘটে না। একইসাথে তৈরি হলো রসায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র, ভরের নিত্যতা সূত্র বা অবিনাশিতাবাদ সূত্র।

ল্যাভয়সিয়ের বিশ্বাস ছিল, দহন এবং শ্বসন একই প্রক্রিয়া। এই বিশ্বাস থেকে তিনি সাইমন লাপ্লাসের সাথে কাজ শুরু করেন। তারা একটি গিনিপিগের একক শ্বসনে নির্গত মোট কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং তাপের পরিমাণ নির্ণয় করেন। এরপর তারা পৃথকভাবে কার্বন দহন করে সমপরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করতে কতটুকু তাপ উৎপন্ন হয়, তা নির্ণয় করেন। উভয় ক্ষেত্রে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ সমান হওয়ায় ল্যাভয়সিয়ে এবং লাপ্লাস সিদ্ধান্তে আসেন যে, স্তন্যপায়ীদের শ্বসনও একপ্রকার দহন। পরের বছর এই বিজ্ঞানীযুগল প্রমাণ করেন যে, পানি কোনো মৌলিক পদার্থ নয়। ১৭৮৪ সালে আরো একটি মৌলিক পদার্থ, হাইড্রোজেনের নামকরণ করেন ল্যাভয়সিয়ে।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব শুরু হবার পর থেকেই বিত্তবান মানুষের জীবন হুমকির মুখে ছিল। সে হিসেবে ল্যাভয়সিয়ের প্রথম থেকেই প্রাণনাশের শঙ্কা ছিল। গোঁড়া বিপ্লবীরা ১৭৯৩ সালে সায়েন্স একাডেমি বন্ধ করে দেয়। ১৭৯৪ সালে, সরকারকে সহায়তার অভিযোগে ল্যাভয়সিয়ের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। চূড়ান্ত প্রহসনের দিনটি ছিল ৮ মে। সেদিন বিপ্লবের নেশায় অন্ধ বনে যাওয়া একদল গোঁড়া, বুনো উন্মাদের দ্বারা গিলোটিনের ধারালো ব্লেডে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সে সময়কার ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মাথা। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র ৫০। তার কাছে তখনো রসায়নের অনেক কিছুই যে পাওনা ছিল! ১৭৯৫ সালেই সবকিছু নাটকীয়ভাবে ঘুরে যায় এবং ল্যাভয়সিয়েকে নির্দোষ ঘোষণা করে ফরাসি সরকার। কিন্তু ততদিনে বিজ্ঞানের অপূরণীয় এক ক্ষতি হয়েই গেছে। যে ক্ষতির কথা ভেবে আজও হতাশায় ফরাসিদের মস্তক নিচু হয়ে আসে।

অভিজাত হিসেবে ভূমিকা

লাভোয়াজিয়ে ফ্রান্সের বেশ কিছু অভিজাত পরিষদের ক্ষমতাধর সদস্য ছিলেন। তিনি "ফের্ম জেনেরাল" নামক সংস্থার প্রশাসক ছিলেন, কিন্তু এ সংস্থাটি "অঁসিয়াঁ রেজিম" বা ফ্রান্সের তৎকালীন রাজতন্ত্রের সবচেয়ে ঘৃণ্য একটি অংশ ছিল, কেননা এটি সরকার থেকে অনেক বেশি লাভ নিত। এর চুক্তিগুলি ছিল অত্যন্ত গোপন এবং এর অস্ত্রধারী দালালরা খুবই জোরজবরদস্তি চালাত। এই সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড লাভোয়াজিয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অর্থসংস্থানে সাহায্য করত। ফরাসি বিপ্লবের চরম পর্যায়ে জঁ-পল মারা তাকে ভেজাল তামাক বিক্রির দায়ে অভিযুক্ত করেন, এবং মারা-র মারা যাবার এক বছর পরেই লাভোয়াজিয়েকে বিচার করে গিলোটিনের মাধ্যমে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0