জেমস চ্যাডউইক এর জীবনী | Biography of James Chadwick

জেমস চ্যাডউইক এর জীবনী | Biography of James Chadwick

জেমস চ্যাডউইক এর বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদানের কারণে আজ আমরা পরমাণুর অভ্যন্তরে উঁকি দিতে

পেরেছে

|

জন্ম |

২০ অক্টোবর ১৮৯১ বলিংটন, চেশায়ার, ইংল্যান্ড

|

|---|---|

|

মৃত্যু |

২৪ জুলাই ১৯৭৪ (বয়স ৮২) কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড

|

|

জাতীয়তা |

ইংরেজ |

|

নাগরিকত্ব |

ব্রিটিশ |

|

মাতৃশিক্ষায়তন |

|

| পরিচিতির কারণ |

|

|

পুরস্কার |

|

|

বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন |

|

|

কর্মক্ষেত্র |

পদার্থবিজ্ঞান |

| প্রতিষ্ঠানসমূহ |

|

| ডক্টরেট শিক্ষার্থী |

|

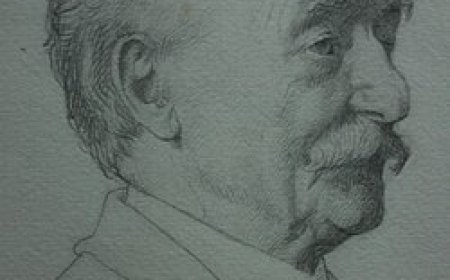

স্যার জেমস চ্যাডউইক:

সিএইচ, এফআরএস (২০ অক্টোবর ১৮৯১ – ২৪ জুলাই ১৯৭৪) ছিলেন একজন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কার করেন এবং এই অবদানের জন্য ১৯৩৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৪১ সালে তিনি মাউড প্রতিবেদনের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি লিখেন, যা মার্কিন সরকারকে পারমাণবিক বোমা নিয়ে ঐকান্তিকভাবে গবেষণা শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ম্যানহাটন প্রকল্পে কর্মরত ব্রিটিশ দলের প্রধান ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে তার অবদানের জন্য ১৯৪৫ সালে তিনি নাইট খেতাবে ভূষিত হন।

চ্যাডউইক ১৯১১ সালে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। সেখানে তিনি "নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের জনক" হিসেবে খ্যাত আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের শিক্ষার্থী ছিলেন। ম্যানচেস্টারে তিনি ১৯১৩ সালে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন পর্যন্ত রাদারফোর্ডের অধীনে অধ্যয়ন করেন। ১৯১৩ সালে চ্যাডউইক [[রয়্যাল কমিশন ফর দ্য এক্সিবিশন অব ১৮৫১]] থেকে ১৮৫১ রিসার্চ ফেলোশিপ অর্জন করেন। তিনি বার্লিনে হান্স গাইগারের অধীনে বিটা বিকিরণ নিয়ে অধ্যয়নের জন্য নির্বাচিত হন।

চ্যাডউইক গাইগারের সদ্য আবিষ্কৃত গাইগার কাউন্টার ব্যবহার করে দেখান যে বিটা বিকিরণ পূর্বে অনুমিত বিযুক্ত রেখার মত নয় বরং ধারাবাহিক বর্ণচ্ছটা তৈরি করে। ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তখনও জার্মানিতে অবস্থান করছিলেন, এবং পরবর্তী চার বছর রুলেবেন ইন্টার্নমেন্ট ক্যাম্পে কাটান।

যুদ্ধের পর চ্যাডউইক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে রাদারফোর্ডের সাথে যোগ দেন। সেখানে রাদারফোর্ডের তত্ত্বাবধানে গনভিল অ্যান্ড কিজ কলেজ, কেমব্রিজ থেকে ১৯২১ সালের জুন মাসে তিনি ডক্টর অব ফিলোসফি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি এক দশকের বেশি সময় ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে রাদারফোর্ডের গবেষণার সহকারী পরিচালক ছিলেন, তখন এটি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল, যা জন ককক্রফট, নরমান ফিদার, মার্ক ওলিফান্ট-দের মত শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করেছিল। চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করে এবং প্রত্যাশা করেছিলেন যে নিউট্রন ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে। ১৯৩৫ সালে তিনি ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরি ছেড়ে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তিনি একটি অপ্রচলিত গবেষণাগার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন এবং সাইক্লোট্রন বসিয়ে একে নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেন।

প্রারম্ভিক জীবন ও শিক্ষা

জেমস চ্যাডউইক ১৮৯১ সালের ২০শে অক্টোবর চেশায়ারের বলিংটনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জন জোসেফ চ্যাডউইক একজন তুলা এবং মাতা অ্যান ম্যারি নোলেস গৃহপরিচারিকা ছিলেন। তিনি তার পিতামাতার প্রথম সন্তান ছিলেন। তার পিতামহের নামানুসারে তার নামকরণ করা হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে তার পিতামাতা তাকে তার নানা-নানীর কাছে রেখে ম্যানচেস্টারে চলে যান। তিনি বলিংটন ক্রস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

তিনি ম্যানচেস্টার গ্রামার স্কুলে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি লাভ করেন, কিন্তু বৃত্তির বাইরেও যে পরিমাণ ফি দিতে হবে সেটা দিতে পারবে না বলে তার পরিবার সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এর পরিবর্তে তিনি ম্যানচেস্টারের সেন্ট্রাল গ্রামার স্কুল ফর বয়েজে ভর্তি হন এবং সেখানে তার পিতামাতার সান্নিধ্যে আসেন। ততদিনে তার ছোট দুই ভাই হ্যারি ও হুবার্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং এক বোন শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির জন্য দুটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং দুটিতেই তিনি উত্তীর্ণ হন।

চ্যাডউইক ১৯০৮ সালে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টারে ভর্তি হন। তিনি গণিত বিষয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভুলক্রমে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মত তিনিও বাড়িতে থাকতেন এবং ৪ মাইল (৬.৪ কিলোমিটার) দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন ও ফিরে আসতেন। প্রথম বর্ষ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যয়নের জন্য হেগিনবটম বৃত্তি লাভ করেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, যিনি শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের গবেষণা প্রকল্প নির্দিষ্ট করে দিতেন। তিনি চ্যাডউইককে দুটি ভিন্ন উৎসের তেজস্ক্রিয় শক্তির মাত্রা তুলনা করার উপায় বের করার শিক্ষা দেন।

এর কারণ ছিল তেজস্ক্রিয় শক্তি যেন ১ গ্রাম (০.০৩৫ আউন্স) রেডিয়ামের বিপরীতে মাপা যায়, যা পরবর্তীকালে ক্যুরি নামক মাপার একক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। চ্যাডউইক জানতেন রাদারফোর্ড যে কৌশলটি অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন তা কর্মক্ষম নয়, কিন্তু তিনি ভয়ে রাদারফোর্ডকে বলতে পারছিলেন না। তাই চ্যাডউইক চেপে যান এবং শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতিটি বের করেন। এই ফলাফলই চ্যাডউইকের প্রথম নিবন্ধের বিষয় ছিল। রাদারফোর্ডের সাথে যৌথভাবে লিখিত নিবন্ধটি ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।তিনি ১৯১১ সালে প্রথম শ্রেণিতে সম্মানসহ স্নাতক সম্পন্ন করেন।

গামা বিকিরণ মাপার উপায় বের করে চ্যাডউইক বিভিন্ন গ্যাস ও তরলের গামা রশ্মি শোষণ মাপার দিকে অগ্রসর হন। এইবার তার নিজের নামে এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে তিনি মাষ্টার অব সায়েন্স (এমএসসি) ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তাকে বেয়ার ফেলো হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯১৩ সালে চ্যাডউইক [[রয়্যাল কমিশন ফর দ্য এক্সিবিশন অব ১৮৫১]] থেকে ১৮৫১ রিসার্চ ফেলোশিপ অর্জন করেন, যার ফলে তিনি ইউরোপের মহাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করার সুযোগ পান।

তিনি বার্লিনের ফিজিকালিশ-টেকনিসচে রাইশানস্টাল্টে হান্স গাইগারের অধীনে বিটা বিকিরণ নিয়ে অধ্যয়ন করতে যান। চ্যাডউইক গাইগারের সদ্য আবিষ্কৃত গাইগার কাউন্টার ব্যবহার করে দেখান যে বিটা বিকিরণ পূর্বে অনুমিত বিযুক্ত রেখার মত নয় বরং ধারাবাহিক বর্ণচ্ছটা তৈরি করে। গাইগারের গবেষণাগারে আলবার্ট আইনস্টাইন চ্যাডউইককে বলেছিলেন, "আমি এদের যে কোন একটা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু একই সাথে দুটি ব্যাখ্যা করতে পারি না।"ধারাবাহিক বর্ণচ্ছটা দীর্ঘকাল ব্যাখ্যাতীত বিষয় হিসেবে রয়ে গিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চ্যাডউইক তখন জার্মানিতে ছিলেন এবং বার্লিনের নিকটবর্তী রুলেবেন ইন্টার্নমেন্ট ক্যাম্পে অন্তরীণ ছিলেন। সেখানে তাকে আস্তাবলে গবেষণাগার তৈরি এবং তেজস্ক্রিয় টুথপেস্টের মত অত্যাধুনিক উপাদান নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়।[১৫] চার্লস ড্রামন্ড এলিসের সহযোগিতায় তিনি ফসফরাসের আয়নিকরণ এবং কার্বন মনোক্সাইড ও ক্লোরিনের ফটোরাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে কাজ করেন।[১৬][১৭] ১৯১৮-এর ১৮ই নভেম্বরের সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির পর তিনি মুক্তি পান এবং ম্যানচেস্টারে তার পিতামাতার নিকট ফিরে আসেন। এই সময়ে তিনি ১৮৫১ এক্সিবিশন কমিশনারের জন্য তার পূর্ববর্তী চার বছরের গবেষণার ফলাফল লিখেন।

রাদারফোর্ড চ্যাডউইককে ম্যানচেস্টারে খণ্ডকালীন শিক্ষকতার সুযোগ দেন, যার ফলে তিনি গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।[১৮] তিনি প্লাটিনাম, রূপা ও কপারের নিউক্লীয় আধান নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং দেখতে পান যে এই আধান ১.৫ শতাংশেরও কম ত্রুটির পারমাণবিক সংখ্যার সমান। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে রাদারফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরির পরিচালক হক এবং কয়েক মাস পর চ্যাডউইকে সেখানে তার সাথে যোগদান করেন। ১৯২০ সালে চ্যাডউইক ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েল ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন এবং গনভিল অ্যান্ড কিজ কলেজ, কেমব্রিজে ডক্টর অব ফিলোসফির শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হন। তার পিএইচডির সন্দর্ভের প্রথম অর্ধেক ছিল পারমাণবিক সংখ্যা নিয়ে তার গবেষণা কর্ম। দ্বিতীয় অর্ধেকে তিনি আণবিক নিউক্লিয়াসের ভিতরের বল নিয়ে পরীক্ষা করেন। ১৯২১ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। নভেম্বর মাসে তিনি গনভিল অ্যান্ড কিজ কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন।

গবেষক কেমব্রিজ

১৯২৩ সালে চ্যাডউইকের ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েল ছাত্রবৃত্তির মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। তার পরবর্তী এই বৃত্তিগ্রহীতা ছিলেন রুশ পদার্থবিদ পিওতর কাপিৎজা। ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান স্যার উইলিয়াম ম্যাকরমিক চ্যাডউইকের জন্য রাদারফোর্ডের গবেষণা সহকারী পরিচালক হওয়ার ব্যবস্থা করেন। সহকারী হিসেবে চ্যাডউইক রাদারফোর্ডকে পিএইচডির শিক্ষার্থী নির্বাচনে সাহায্য করতেন। পরবর্তী কয়েক বছরের সেই পিএইচডি শিক্ষার্থীরা ছিলেন জন ককক্রফট, নরমান ফিদার ও মার্ক ওলিফান্ট, যারা চ্যাডউইকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থীদেরই কি নিয়ে গবেষণা করবে এ সম্পর্কিত কোন ধারণা ছিল না, রাদারফোর্ড ও চ্যাডউইক তাদের কিছু বিষয় নিয়ে পরামর্শ দিতেন। চ্যাডউইক গবেষণাগারে প্রস্তুতকৃত সকল নিবন্ধ সম্পাদনা করতেন।

তিনি বলেন, এই বিকিরণ রাদারফোর্ডের প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ কণা দিয়ে তৈরি।

তখন আরেকটা পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন ফ্রেডরিক ও আইরিন কুরি। সেই পরীক্ষায় বেরিলিয়ামের অজ্ঞাত বিকিরণ দিয়ে প্যারাফিন মোমকে আঘাত করেন তাঁরা। তা পর্যবেক্ষণ করেন। দেখেন, বিকিরণের আঘাতের ফলে হাইড্রোজেনের পরমাণু থেকে প্রোটন উচ্চগতিতে বিচ্যুত হচ্ছে। কুরি দম্পত্তি ধারণা করেন, উচ্চ শক্তির গামা রশ্মির কারণে এমনটি হচ্ছে। কিন্তু চ্যাডউইক ভাবলেন আলাদা ভাবনা। তাঁর যুক্তি, কোনো ভরহীন ফোটনের পক্ষে প্রোটনের মতো ভারী কণাকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। পরে তিনি নিজেই এ রকম একটা পরীক্ষা করেন। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, বেরিলিয়ামের বিকিরণ কিছু নিরপেক্ষ কণা দিয়ে তৈরি। সেই কণার ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে সামান্য বেশি। তিনি দেখান, নিউট্রন চার্জ–নিরপেক্ষ হওয়ায় তা প্রোটনের চেয়ে নিউক্লিয়াসের বেশি কাছে যেতে পারে।

১৯২৫ সালে চ্যাডউইক লিভারপুলের এক স্টকব্রোকারের কন্যা এইলিন স্টুয়ার্ট-ব্রাউনের সাথে পরিচিত হন। তারা ১৯২৫ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, কাপিৎজা তাদের বিবাহের সাক্ষী ছিলেন। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই দম্পতির দুই যমজ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম রাখা হয় জোঅ্যানা ও জুডিথ।

১৯২৮ সালে বিটা কণিকা ও গামা রশ্মি নিয়ে কেমব্রিজে এক আলোচনাসভায় চ্যাডউইক পুনরায় গাইগারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। গাইগার তার গাইগার কাউন্টারের নতুন মডেল নিয়ে আসেন। তার পোস্ট-ডক্টরাল শিক্ষার্থী ওয়াল্টার ম্যুলার এই মডেলের উন্নতিসাধন করেন। চ্যাডউইক যুদ্ধের পর থেকে এই কাউন্টার আর ব্যবহার করেননি, এবং এই নতুন গাইগার-ম্যুলার কাউন্টার কেমব্রিজে সে সময়ে ব্যবহৃত বিকিরণ পদ্ধতির তুলনায় প্রভূত উন্নত একটি পদ্ধতি, যা পর্যবেক্ষণের জন্য মানুষের চোখের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এর প্রধান অসুবিধা ছিল এটি আলফা, বিটা, গামা বিকিরণ এবং রেডিয়াম শনাক্ত করতে পারত, যা ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরি সাধারণত পরীক্ষণের জন্য ব্যবহার করত ও এই তিনটি নির্গত করত, এবং চ্যাডউইক যা ভাবছিল তার জন্য অনুপযোগী ছিল। তবে পোলোনিয়াম আলফা নির্গত করত। লিজে মাইটনার চ্যাডউইককে জার্মানি থেকে ২ মিলিক্যুরি (প্রায় ০.৫ মাইg) পোলোনিয়াম পাঠিয়েছিলেন।

জার্মানিতে ভাল্টার বোটে এবং তার ছাত্র হার্বার্ট বেকার আলফা কণা দিয়ে বেরিলিয়ামকে বিভক্ত করতে পোলোনিয়াম ব্যবহার করেছিলেন, যা বিকিরণের এক অস্বাভাবিক রূপ তৈরি করেছিল। চ্যাডউইকের ১৮৫১ প্রদর্শনীর অস্ট্রেলীয় পণ্ডিত হিউ ওয়েবস্টার তাদের ফলাফলগুলো অনুলিপি করে রাখেন। চ্যাডউইকের কাছে এটি এমন একটি প্রমাণ যা তিনি এবং রাদারফোর্ড বছরের পর বছর ধরে অনুমান করে চলেছিলেন যে নিউট্রন একটি তাত্ত্বিক পারমাণবিক কণা যার বৈদ্যুতিক আধান নেই।

তারপরে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে নরমান ফিদার আরেকটি আশ্চর্যজনক ফলাফলের দিকে চ্যাডউইকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফ্রেদেরিক এবং ইরেন জোলিও-ক্যুরি পোলোনিয়াম এবং বেরিলিয়াম ব্যবহার করে প্যারাফিন মোম থেকে প্রোটন নির্গত করতে সক্ষম হন। তারা পোলোনিয়াম ও বেরিলিয়ামকে গামা বিকিরণের উৎস হিসেবে ধারণা করে করেছিলেন। রাদারফোর্ড এবং চ্যাডউইক তাতে সম্মত হননি; প্রোটন এই কাজ সম্পাদনের জন্য খুবই ভারী ছিল। তবে নিউট্রনের ক্ষেত্রে এই ফলাফল অর্জনের জন্য অল্প পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন। রোমে এত্তোরে মায়োরানা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন: জোলিও-ক্যুরি নিউট্রন আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা জানতেন না।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট প্রোটন আবিষ্কার করার পর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড অনেকটাই নিশ্চিত ছিলেন যে পরমাণুর ভেতর চার্জহীন একটি কণা অবশ্যই থাকতে হবে। ১৯২০ সালে রাদারফোর্ড এই কণার নামও দিয়ে ফেলেছিলেন – নিউট্রন। কিন্তু নিউট্রন কিছুতেই সনাক্ত করা যাচ্ছিলো না। কিন্তু রাদারফোর্ড এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি তাঁর ছাত্র জেমস চ্যাডউইককে একের পর এক পরীক্ষণ চালিয়ে যেতে বললেন। অবশেষে ১৯৩২ সালে নিউট্রন শনাক্ত করা গেল, নিউট্রন আবিষ্কৃত হলো। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন জেমস চ্যাডউইক।

ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জেমস চ্যাডউইকের জন্ম ১৮৯১ সালের ২০ অক্টোবর ম্যানচেস্টারে। ১৯১১ সালে তিনি ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে ফিজিক্সে অনার্স পাস করেন। সেই সময় রাদারফোর্ড পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং প্রোটন আবিষ্কার করেছেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের বিভিন্ন গবেষণা-প্রকল্পে কাজে লাগাচ্ছিলেন। জেমস চ্যাডউইক রাদারফোর্ডের তত্ত্বাবধানে গবেষণায় যোগ দিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি মাস্টারডিগ্রি পাস করে এক্সিবিশান স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানিতে গেলেন বিজ্ঞানী হান্স গেইগারের কাছে তেজস্ক্রিয়তার গবেষণা করার জন্য। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইংল্যান্ড জার্মানির শত্রুপক্ষ। জার্মানির মাটিতে ব্রিটিশ নাগরিকদের বন্দী করে রাখা হলো। চ্যাডউইক ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত জার্মানিতে বন্দী ছিলেন।

১৯১৯ সালে কেমব্রিজে ফিরে এলেন চ্যাডউইক। সেই সময় ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবের ডিরেক্টর হয়েছেন রাদারফোর্ড। চ্যাডউইক যোগ দিলেন ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবে রাদারফোর্ডের গ্রুপে। ১৯২১ সালে চ্যাডউইক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২২ সালে তিনি ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবের সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হন।

প্রায় এক যুগের নিরলস গবেষণার পর ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কৃত হলো। ১৯৩৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পাবার পর চ্যাডউইক লিভারপুল ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চ্যাডউইকের ডাক পড়ে আমেরিকায়। ম্যানহাটান প্রজেক্টে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ের দায়িত্ব পান তিনি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত চ্যাডউইক আমেরিকায় পরমাণু বোমা তৈরির প্রজেক্টে কাজ করছিলেন। ১৯৪৫ সালে ব্রিটেনে ফেরার পর তাঁকে নাইটহুড প্রদান করা হয়।

মৃত্যু:

১৯৪৮ সালে চ্যাডউইক গবেষণা থেকে অবসর নিয়ে ম্যানচেস্টারের গলভিল অ্যান্ড কেইয়াস কলেজের মাস্টারের প্রশাসনিক দায়িত্ব হাতে নেন। ১৯৫৮ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করার পর তিনি সম্পূর্ণ অবসরে চলে যান।

১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

sourse: wikipedia

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0