রজার পেনরোজের জীবনী | Biography of Roger Penrose

রজার পেনরোজের জীবনী | Biography of Roger Penrose

পেনরোজের নোবেলপ্রাপ্তি ও বাঙালির দীর্ঘশ্বাস

|

জন্ম |

৮ আগস্ট ১৯৩১ কলচেস্টার, এসেক্স, ইংল্যান্ড

|

|---|---|

| শিক্ষা |

|

|

পরিচিতির কারণ |

অবদানসমূহের তালিকা

|

|

দাম্পত্য সঙ্গী |

|

|

সন্তান |

৪ জন |

|

পিতা-মাতা |

|

|

আত্মীয় |

রোল্যান্ড পেনরোজ (চাচা), জনাথন পেনরোজ (ভাই), অলিভার পেনরোজ (ভাই), শার্লি হজসন (বোন), অ্যান্টনি পেনরোজ (চাচাতো ভাই) |

|

পুরস্কার |

পুরস্কারের তালিকা

|

|

বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন |

|

|

কর্মক্ষেত্র |

গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান, টেসেলেশন |

| প্রতিষ্ঠানসমূহ |

|

|

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম |

টেনসর পদ্ধতি ও বীজগাণিতিক জ্যামিতি (১৯৫৭) |

|

ডক্টরাল উপদেষ্টা |

জন এ. টড |

|

অন্যান্য উচ্চশিক্ষায়তনিক উপদেষ্টা |

ডব্লিউ. ভি. ডি. হজ |

| ডক্টরেট শিক্ষার্থী |

|

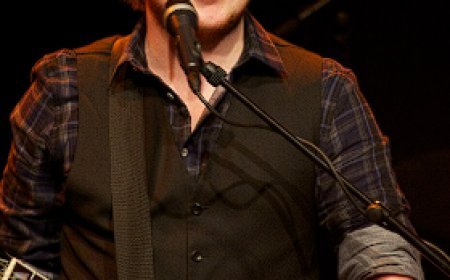

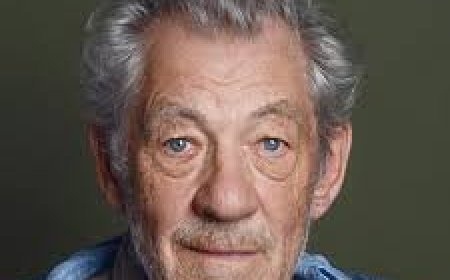

স্যার রজার পেনরোজ:

(জন্ম ৮ই আগস্ট, ১৯৩১), ওএম, এফআরএস একজন ইংরেজ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ইমেরিটাস রাউজ বল অধ্যাপক। তিনি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে, বিশেষত সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং মহাবিশ্ব-সৃষ্টি তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে বিখ্যাত। তিনি ২০২০ সালে কৃষ্ণ গহ্বর নিয়ে তার যুগান্তরকারী আবিষ্কারের জন্য রাইনহার্ড গেনৎসেল ও আন্ড্রেয়া গেজ-এর সাথে যৌথভাবে পদার্থে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী বলিষ্ঠকরণে কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কারের জন্য রজার পেনরোজকে নোবেল প্রাইজের অর্ধেক মূল্য দেওয়া হবে। অন্যদিকে, বিশাল মহাকাশে ছায়াপথের কেন্দ্রে সুপারম্যাসিভ কমপ্যাক্ট অবজেক্টের আবিষ্কারের জন্য অপর দুই বিজ্ঞানীকে যৌথভাবে পুরস্কারের অর্ধেক দেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি একজন শখের গণিতবিদ এবং বিতর্কিত দার্শনিকও বটে। রজার পেনরোজের বাবা লিওনেল এস পেনরোজ ছিলেন একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। তার এক ভাই অলিভার পেনরোজ গণিতবিদ এবং আরেক ভাই জনাথন পেনরোজ দাবার একজন গ্রান্ডমাস্টার।

কর্মজীবন

১৯৬৫ সালে ছাত্রাবস্থাতেই পেনরোজ সাধারণীকৃত বিপরীত (generalized inverse) পুনরাবিষ্কার করেন (এটা মুর-পেনরোজ বিপরীত হিসাবেও পরিচিত। দেখুন: Penrose, R. "A Generalized Inverse for Matrices." Proc. Cambridge Phil. Soc. 51, 406-413, 1955)।

পেনরোজ ১৯৫৮ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথিতযশা বীজগণিতজ্ঞ ও জ্যামিতিবিদ জন এ. টডের তত্ত্বাবধানে বীজগণিতীয় জ্যামিতিতে টেনসর পদ্ধতির ব্যবহার নামের একটি গবেষণাপত্র লেখার জন্য পিএইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। কেমব্রিজে থাকাকালীন সময় ১৯৬৫ সালে তিনি প্রমাণ করেন যে মৃত্যুমুখে পতিত বৃহদাকার নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় ভাঙনের মাধ্যমে ব্যতিক্রমী-বিন্দু (যেমন- কৃষ্ণবিবর) সৃষ্টি হতে পারে।

১৯৬৭ সালে পেনরোজ টুইস্টর তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন যা মিনকভ্স্কির অবস্থান-কাঠামোতে (space) অবস্থিত কোন জ্যামিতিক বস্তুকে মেট্রিক স্বাক্ষর (২,২) সহকারে চতুর্মাত্রিক জটিল অবস্থান-কাঠামোতে (complex space) ম্যাপ করে। ১৯৬৯ সালে তিনি মহাজাগতিক সেন্সরশিপ অনুকল্প প্রস্তাব করেন যেখানে বলা হয় যে মহাবিশ্ব ব্যতিক্রমী-বিন্দসমূহের সহজাত অননুমানযোগ্যতা থেকে আমাদের রক্ষা করার প্রয়াসে এদেরকে (ব্যতিক্রমী-বিন্দসমূহকে) আমাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখে। এই ধরনের বিবৃতিটি এখন অবশ্য দুর্বল সেন্সরশীপ অনুকল্প হিসাবে পরিচিত; ১৯৭৯ সালে পেনরোজ দৃঢ় সেন্সরশীপ অনুকল্প নামে পরিচিত আরেকটি দৃঢ়তর বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিকেএল তত্ত্ব এবং অরৈখিক স্থিতাবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেন্সরশীপ অনুমানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারটি সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এই সময়কার সবচেয়ে বহুলালোচিত সমস্যাগুলির একটি।

পেনরোজ ১৯৮৪ সালে করা তার আবিষ্কার পেনরোজ টালিকরণ(Penrose tiling) এর জন্য সুবিখ্যাত। এই তত্ত্বে দুইটি টালি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সমতলকে টালি-দিয়ে-ছেয়ে-ফেলা আরম্ভ করা হয়; শর্ত কেবল এটাই যে - টালিকরণ অপর্যায়ক্রমিক হতে হবে। ১৯৮৪ সালে প্রায়-কেলাস পদার্থের (quasi crystals) পারমাণবিক বিন্যাসে এই একই ধরনের ছাঁচ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্ভবত ১৯৭১ সালে করা স্পিন-নেটওয়ার্কের আবিষ্কার। এই স্পিন-নেটওয়ার্ক পরবর্তীতে চক্র কোয়ান্টাম মহাকর্ষের স্থান-কালিক জ্যামিতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বহুল পরিচিত পেনরোজ চিত্র (এক ধরনের কারণ- প্রদর্শী চিত্র)-এর জনপ্রিয়করণে তিনি প্রভাবশালী ভূমিকা রাখেন।

২০০৪ সালে পেনরোজ The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe নামক ৩৪টি অধ্যায় সংবলিত ১,০৯৯-পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সব নীতির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

Discover ম্যগাজিন পত্রিকার ২০০৫ সালের জুন সংস্করণে পেনরোজ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে তার যাবতীয় ব্যাখ্যা সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

পদার্থবিজ্ঞান এবং চেতনা

পেনরোজ তার যেসব গ্রন্থে মনুষ্য-চেতনা এবং মৌলিক পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র থাকার কথা বর্ণনা করেছেন তাদের প্রতিটিই ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। The Emperor's New Mind (১৯৮৯) বইটিতে তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, পদার্থবিজ্ঞানের জানা নীতিগুলি মনুষ্য-চেতনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। পেনরোজ এই ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য পদার্থবিজ্ঞানে কী কী নতুন সংযোজন প্রয়োজন হতে পারে সে ব্যাপারে ধারণা দিয়ে বলেছেন যে, এ কাজের জন্য প্রথাগত এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র (যাকে তিনি নাম দিয়েছেন শুদ্ধ কোয়ান্টায়িত মহাকর্ষ (শুকোম)) স্থাপন করতে হতে পারে। মানুষের মনে যেসব যুক্তিকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় সেগুলি সম্পূর্ণভাবে অ্যালগোরিদম নির্ভর এবং এইসব প্রক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে জটিল ও শক্তিশালী একটি কম্পিউটার নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারবে - এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন তিনি। এই মতবাদটি অবশ্য জৈবনিক প্রকৃতিবাদের মত মতবাদের বিরোধী অর্থাৎ পেনরোজ যেন এই বিষয়টিতে জৈবনিক প্রকৃতিবাদকেই সমর্থন করছেন, যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, মনুষ্য-আচরণকে যন্ত্রের সাহায্যে নকল করা সম্ভবপর হলেও মনুষ্য-চেতনাকে এভাবে অনুকরণ করা সম্ভব হবে না। এই বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে যে যুক্তি দেখানো হয় তা হলো, মনুষ্য-চেতনা যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক যুক্তি-ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত, কাজেই যতি-সমস্যার (Halting problem) অসমাধানযোগ্যতা এবং গ্যডেলের অসম্পূর্ণতা তত্ত্ব এটাই নির্দেশ করে যে, শুধু গাণিতিক ধারণাকে ভিত্তি করে কোন অ্যালগোরিদমকেন্দ্রিক পূর্ণাঙ্গ যুক্তি-ব্যবস্থা পাওয়া সম্ভব না। অবশ্য পেনরোজ এই মতবাদটির জনক নন; এর প্রকৃত জনক হলেন অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজের দার্শনিক জন লুকাস।

১৯৯৪ এবং ১৯৯৮ সালে পেনরোজ যথাক্রমে Shadows of the Mind এবং The Large, the Small and Human Mind নামক গ্রন্থদ্বয়ে পূর্বে প্রকাশিত The Emperor's New Mind গ্রন্থে উল্লেখিত তার তত্ত্বগুলো পরিমার্জন করেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন।

বিজ্ঞানীমহলে অবশ্য মনুষ্য চিন্তা-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পেনরোজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি। মারভিন মিন্স্কির মতে, মানুষ যেহেতু ভ্রান্ত ধারনাকে সত্য বলে মনে করতে পারে, সুতরাং চিন্তার প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক যুক্তি-ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। শুধু তাই না, এআই প্রোগ্রামগুলিও যেহেতু মিথ্যা বিবৃতিকে সত্য মনে করতে পারে, তাই কেবল মানুষই ভুল করছে, মানবীয় সীমাবদ্ধতা নাই এমন একটি ব্যবস্থা হলে ভুল করতো না এমন ধারণাও আর ধোপে টেকে না। আরেকজন ভিন্নমত পোষণকারী হলেন চার্লস সেইফে। তিনি চিরায়ত ইংরেজ ভদ্রতাকে বাঁচিয়ে বলেছেন, "মনুষ্য-চেতনার নিয়ত-পরিবর্তনশীলতা যে এর কোয়ান্টায়িত প্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ এমন ধারণা পোষণকারী হাতে-গোনা জনাকয়েক বিজ্ঞানীর মধ্যে একটি সমতলকে নানা আকৃতির টাইল দিয়ে ছেয়ে ফেলা সংক্রান্ত কাজের জন্য বিখ্যাত অক্সফোর্ডের গণিতবিদ পেনরোজ একজন"।

পেনরোজ এবং স্টুয়ার্ট হ্যামারহফ মনুষ্য-চেতনার একটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, মাইক্রো-নালিকাসমূহের মধ্যে কোয়ান্টায়িত মহাকর্ষের ক্রিয়াশীলতার দরুন মনুষ্য-চেতনার উদ্ভব ঘটে। কিন্তু ম্যাক্স টেগমার্ক Physical Review পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, নিউরনের সক্রিয়ন ও উদ্দীপনের(firing and excitation) জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিষমভাবাপন্নতার(decoherence) জন্য প্রয়োজনীয় সময় থেকে কমপক্ষে ১০,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশি। টেগমার্কের গবেষণাপত্রটি অনুমোদন করার পিছনে যুক্তি হিসাবে তাকে সমর্থন করে বলা হয়েছে যে, বিবাদ-নিরপেক্ষ পদার্থবিদগণ, যেমন: আই. বি. এম. -এর জন স্মোলিন, এর মতে টেগমার্কের হিসাবটি আসলে আগাগোড়া তারা যেটা সন্দেহ করে আসছিলেন তাকেই নিশ্চিত করেছে। স্মোলিন বলেন, "আমাদের মস্তিষ্কের আবাস তো আর পরমশূন্যের কাছাকাছি কোথাও নয়, এজন্য বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মস্তিষ্কের আচরণ কোয়ান্টায়িত হয়ে যাবে এমন প্রত্যাশা খুব একটা যৌক্তিক হতে পারে না

রজার পেনরোজ

ব্রিটিশ গণিতবিদ স্যার রজার পেনরোজ (Roger Penrose) মূলত বিজ্ঞানের জগতে দার্শনিক হিসেবে বিখ্যাত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এমেরিটাস রাউস বল অধ্যাপক রজার পেনরোজ লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের একজন সম্মানিত সদস্য। আইনস্টাইন প্রবর্তিত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এবং বিশ্ব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর কাজের কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন রজার পেনরোজ।

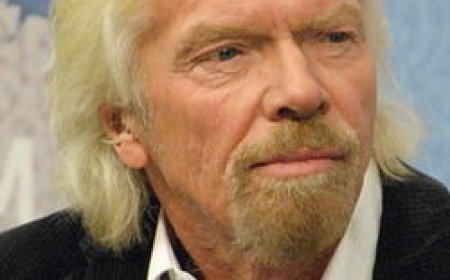

এছাড়া স্টিফেন হকিং-এর সঙ্গে ‘পেনরোজ-হকিং সিঙ্গুলারিটি তত্ত্ব’ প্রবর্তনের জন্য ১৯৮৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে উলফ পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাসে আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ব্ল্যাক হোল তৈরির ধারণাটিকে তিনিই প্রথম প্রবর্তিত করেছিলেন। বিগ ব্যাং-এর আগেও যে বিশ্বজগতের এক অধ্যায় ছিল তা তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন। গণিতের গবেষণায় ‘অসীম’-এর এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। কনফর্মাল সাইক্লিক কসমোলজি বিষয়ে রজার পেনরোজের লেখা ‘সাইকেলস অফ টাইম – অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি নিউ ভিউ অফ দি ইউনিভার্স’ বইটি খুবই জনপ্রিয়।

১৯৩১ সালের ৮ আগস্ট ইংল্যাণ্ডের কোলচেস্টারে রজার পেনরোজের জন্ম হয়। তাঁর বাবা লিওনেল পেনরোজ পেশায় একজন মনোবিদ ছিলেন এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল মার্গারেট লেথেস। তাঁর ঠাকুরদা জে. ডয়েল পেনরোজ এক বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন, তাঁর ঠাকুরমা ছিলেন সম্মানীয় এলিজাবেথ জোসেফিন পেকওভার। অন্যদিকে তাঁর দাদু জন বেরেসফোর্ড লেথেস পেশায় ছিলেন একজন শারীরবিজ্ঞানী এবং তাঁর দিদা ইহুদি রাশিয়ান সোনিয়া মেরি নাতানসন ১৮৮০ সালের দিকে সেন্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে চলে এসেছিলেন।

তাঁর কাকাও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অ্যান্টনি পেনরোজ এবং তাঁর ভাই অপর এক শারীরবিজ্ঞানী অলিভার পেনরোজ। সবশেষে তাঁর সৎ বাবা ম্যাক্স নিউম্যান ছিলেন একজন গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পুরো শৈশবকাল পেনরোজ কানাডায় কাটিয়েছিলেন। তাঁর বাবা লণ্ডনের ওন্টারিওতে কাজ করতেন। পেনরোজের যখন আট বছর বয়স, সেই সময় তাঁর বাবা বিশ্বযুদ্ধের প্রকোপ থেকে বাঁচতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। পরবর্তীকালে কোকথর্প স্কুলের অ্যাকাডেমিক ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর এবং একাধারে অ্যাবিংডন স্কুলের গণিত বিভাগের প্রধান ভেনেসা থমাসকে বিবাহ করেন রজার পেনরোজ। তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মায়। যদিও এর আগে ১৯৫৯ সালে আমেরিকান জোয়ান ইসাবেল ওয়েজের সঙ্গেও রজার পেনরোজের বিবাহ হয়েছিল এবং তাঁদের তিন পুত্রসন্তান ছিল।

ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুলে রজার পেনরোজের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এরপরে তিনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৫২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক স্তরে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে তাঁর বাবাও অধ্যক্ষ হিসেবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ছোটোবেলায় পেনরোজ গণিতে কিছুতেই সফল হতে পারতেন না। গণিত ছিল তাঁর কাছে এক গোলকধাঁধার মতো। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে সেখানকার বিদ্যালয়ে ও কলেজে পেনরোজ এমন এক তরুণ কানাডিয়ান শিক্ষকের সাহচর্য পান যে তাঁর এই ব্যর্থতার মধ্যেও পেনরোজের ভিতরকার অসীম ক্ষমতার বিষয়ে আঁচ পেয়েছিলেন এবং সেই মতো তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।

তারপরই গণিতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন রজার পেনরোজ। ১৯৫৫ সালে ছাত্রাবস্থাতেই ই. এইচ. মুরের ম্যাট্রিক্স ইনভার্সের ধারণাটি পুনঃপ্রবর্তন করেন যা ‘মুর-পেনরোজ ইনভার্স’ নামেও পরিচিত হয়। জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক স্যার ডব্লিউ. ভি. ডি. হজের অধীনে গবেষণা করতে শুরু করেন রজার পেনরোজ। ১৯৫৮ সালে কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে তাঁর এই গবেষণাকর্ম শেষ করেন তিনি। বীজগণিতবিদ ও জ্যামিতিবিদ স্যার জন এ. টডের অধীনে সম্পন্ন এই গবেষণার বিষয় ছিল – ‘বীজগাণিতিক জ্যামিতিতে টেন্সর পদ্ধতি’। তাঁর এই গবেষণার ক্ষেত্রটি বিশুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্র নয়, বরং একে বলা হয় ‘টোপোলজি’। ক্রমে পদার্থবিদ্যার প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। ১৯৫০ সালের দিকে তাঁর হাত ধরেই পেনরোজ ত্রিভুজের ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

অসম্ভাব্যতার এক বিশুদ্ধ রূপ এর মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন তিনি। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এম. সি. এসচারের কিছু ছবি দেখে অসম্ভাব্যতার এই ধারণার জন্ম হয় পেনরোজের মনে। ১৯৫৪ সালে আমস্টারডামে একটি সভায় যোগ দেওয়ার সময়েই এসচারের ছবির একটি প্রদর্শনী লক্ষ্য করেন পেনরোজ। তারপরই নিজে থেকে তিনি এমন সব অসম্ভব সব জ্যামিতিক গঠন তৈরি করতে থাকেন। পেনরোজ ত্রিভুজ এমনই এক অসম্ভব গঠন যাকে আপাতভাবে বাস্তব ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজ বলে মনে হলেও আসলে তা ছিল না।

গবেষণা করার পাশাপাশি গাণিতিক ‘অসীম’-এর ধারণা নিয়ে নতুন এক তত্ত্বের জন্ম দেন পেনরোজ এবং অসীমের এই ধারণা থেকেই তিনি জ্যামিতিক কিছু নকশা তৈরির চেষ্টা করেন। এই নকশাগুলির মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত ছিল সিঁড়ির নকশাটি। একটি বর্গক্ষেত্রের চারপাশে উঠে গেছে দেয়াল আর এই দেয়ালের প্রতিটা সিঁড়ি দিয়েই উপরে ওঠা যায়। কিন্তু একটা সিঁড়ির শেষে উঠে দেখা যায় তার থেকেও উঁচু একটা সিঁড়ি আছে। এটা এক জ্যামিতিক গোলকধাঁধা, ইংরেজিতে একে বলা হয় ‘জিওমেট্রিক্যাল ইলিউশন’। পেনরোজের বাবাও তাঁকে খুব উৎসাহ দিতেন। পেনরোজের জ্যামিতিক চিত্ররূপ দিয়েছিলেন এক ডাচ চিত্রশিল্পী এসচার।

১৯৫৬-৫৭ সালে লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজে সহকারী প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন রজার পেনরোজ। এরপর কেমব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে গবেষক হিসেবে যোগ দেন তিনি। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রথমে প্রিন্সটনে এবং পরে সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাটোর একটি গবেষণার জন্য বৃত্তি পেয়েছিলেন পেনরোজ। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি লণ্ডনের কিংস কলেজে গবেষণা করেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন রজার পেনরোজ।

১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ইয়েশিভা, প্রিন্সটন এবং কর্নওয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকের পদে আসীন ছিলেন তিনি। লণ্ডনের বার্কবেক কলেজে প্রভাষক থাকাকালীন ক্যালটেকের কিপ থর্নের ধারণা থেকে বিশুদ্ধ গণিতের দিক থেকে মহাজাগতিক পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন রজার পেনরোজ। এই সময় থেকেই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টি বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন তিনি। স্টিফেন হকিং-এর সঙ্গে এই বিষয়ে একত্রে কাজ করে বিশ্বজগত সৃষ্টির আদি মুহূর্ত হিসেবে তাঁরা উপস্থাপন করেন পেনরোজ-হকিং সিঙ্গুলারিটিকে। বিশ্বজগত সৃশটির বিষয়ে রজার পেনরোজের তত্ত্ব ‘কনফর্মাল সাইক্লিক কসমোলজি’ নামে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ১৪০০ কোটি বছর আগে যে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে এই জগত সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়, সেই বিস্ফোরণের শক্তিটা কোথা থেকে এলো তা নিয়েই প্রশ্ন করেছেন পেনরোজ। তাঁর এই তত্ত্ব অনুসারে, বিগ ব্যাং-এর আগে একটি বিশ্বজগৎ ছিল যা সময় ও কালের নিরিখে ক্রমেই ফুলতে থাকে।

এই বিশ্বজগৎ আদি শক্তির চাপে ক্রমেই ফুলতে ফুলতে সমস্ত্র বিলুপ্ত হয়ে শীতল হয়ে পড়বে। এই তাপমাত্রা এতই কম হবে যে ব্ল্যাকহোলগুলিও কোটি কোটি বিশ্বজগত অপেক্ষা উষ্ণ থাকবে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে সেই সময় ঐ কোটি কোটি ব্ল্যাকহোল একত্রে বিস্ফারিত হবে। এটাই বিগ ব্যাং। আদিতম বিশ্বজগৎ থেকে নতুন এক বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে এভাবেই। এই মত অনুসারে সময়, কাল, স্থান ইত্যাদির আদি-অন্ত বলে কিছু নেই। ব্ল্যাকহোলের আকার-আকৃতি ও গঠন সম্পর্কেও তাঁর বর্ণনা আশ্চর্যজনক।

ব্ল্যাকহোলের বাইরের পরিধিকে পেনরোজ নাম দেন ‘বদ্ধ তল’ বা trapped surface নামে যাতে আলো এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গে এক ঢুকলে আর বেরোতে পারে না। আইনস্টানের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের এক নতুন রূপ দেন পেনরোজ এভাবেই। তাঁর ইলিউশনের ধারণার সঙ্গেই ব্ল্যাকহোলের এই ধারণাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬৭ সালে পেনরোজ টুইস্টার তত্ত্ব প্রবর্তন করেন যার মাধ্যমে মিনকাওস্কি স্পেসে চতুর্মাত্রিক জ্যামিতিক বস্তুর আকার-আকৃতির ধারণা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এছাড়া ১৯৭৪ সালে ‘পেনরোজ টাইলিংস’ নামে নতুন এক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রজার পেনরোজ হাউসটনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

২০০৪ সালে পেনরোজ তাঁর নিজের তত্ত্বের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্বলিত পদার্থবিদ্যার নানা বিষয় নিয়ে একটি বই লেখেন ‘সাইকেলস অফ টাইম – অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি নিউ ভিউ অফ দি ইউনিভার্স’ নামে। এছাড়াও তাঁর লেখা ‘দ্য রোড টু রিয়েলিটি – এ কম্পলিট গাইড টু দ্য ল’স অফ দ্য ইউনিভার্স’ বইটি খুবই বিখ্যাত।

স্টিফেন হকিং-এর সঙ্গে ‘পেনরোজ-হকিং সিঙ্গুলারিটি তত্ত্ব’ প্রবর্তনের জন্য ১৯৮৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে উলফ পুরস্কার পেয়েছেন রজার পেনরোজ।

পুরস্কার

বিজ্ঞান বিষয়ে অবদান রাখার জন্য পেনরোজ এ যাবত অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন:

- ১৯৭২ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

- ১৯৭৫ সালে স্টিফেন হকিং এবং রজার পেনরোজ যুগ্মভাবে রয়্যাল অ্যাসট্রোনমিকাল সোসাইটির এডিংটন পদক লাভ করেন।

- ১৯৮৫ সালে তাকে রয়্যাল সোসাইটির রয়্যাল পদক দেয়া হয়।

- ১৯৮৮ সালে হকিং এর সাথে যৌথভাবে তিনি সম্মানজনক উলফ্ ফাউন্ডেশন পুরস্কার অর্জন করেন।

- ১৯৮৯ সালে তিনি দিরাক মেডেল এবং ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সের পুরস্কার পান।

- ১৯৯০ সালে তিনি আইনস্টাইনের গবেষণার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আলবার্ট আইনস্টাইন সোসাইটি কর্তৃক আলবার্ট আইনস্টাইন পদকে ভূষিত হন।

- ১৯৯১ সালে লন্ডন ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি তাকে নেইলর পুরস্কারে সম্মানিত করে।

- ১৯৯৪ সালে বিজ্ঞানে তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে নাইট উপাধি দেয়া হয়।

- ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমী তাকে বিদেশী সহকারী হিসাবে নির্বাচিত করে।

- ২০০০ সালে তাকে অর্ডার অফ মেরিট নিয়োগ দেয়া হয়।

- ২০০৪ সালে তাকে গাণিতিক-পদার্থবিজ্ঞানে ব্যাপক এবং মৌলিক অবদান রাখার জন্য দ্য মরগান পদকে ভূষিত করা হয়।

- ২০০৫ সালে স্যার রজার পেনরোজকে Warsaw University এবং Katholieke Universiteit Leuven (বেলজিয়াম) থেকে সম্মানজনক ডক্টরেট(honorary doctorate (Honoris Causa)) উপাধি প্রদান করা হয়।

- ২০০৬ সালে ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে।

- পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার, ২০২০

রজার পেনরোজকে লন্ডন ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি এভাবে সম্মান দেখিয়েছে:

- সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে তাঁর নিগূঢ় গবেষণাকর্ম কৃষ্ণবিবরের প্রকৃতি বোঝার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাঁর উদ্ভাবিত টুইস্টর তত্ত্বের সাহায্য গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত সমীকরণগুলিকে আরও সুন্দর ও ফলপ্রসুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত প্রায়-কেলাস পদার্থের ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে তাঁর সমতলের টাইলিং সংক্রান্ত কাজের মধ্যে।

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0