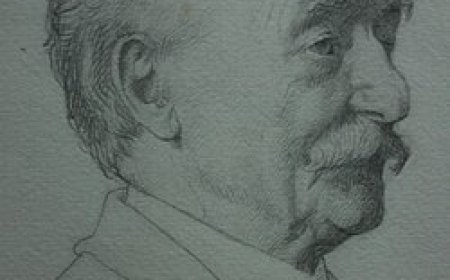

এনরিকো ফের্মি এর জীবনী | Biography Of Enrico Fermi

এনরিকো ফের্মি এর জীবনী | Biography Of Enrico Fermi

|

জন্ম

|

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০১ রোম, ইতালি |

|

নাগরিকত্ব

|

ইতালীয় (১৯০১–১৯৩৮) |

|

কর্মক্ষেত্র

|

পদার্থবিজ্ঞান |

|

মৃত্যু

|

২৮ নভেম্বর ১৯৫৪ (বয়স ৫৩) শিকাগো, ইলিনয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |

জন্ম:

শুরুর আগে:

অল্প যে কয়জন বিজ্ঞানীর নাম পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় পুরোটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাদের মাঝে এনরিকো ফার্মি অন্যতম। মূলত অ্যাটমিক পার্টিকেল বা অতিপারমাণবিক কণা নিয়ে কাজ করেছেন। পেয়েছেন নোবেল পুরষ্কার। আধুনিক কণা পদার্থবিজ্ঞান এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানে তার কাজের তুলনা তিনি নিজেই।

প্রিয় পাঠক, এনরিকো ফার্মিকে জানতে হলে প্রথমে ফিরে যেতে হবে সেই বিশ শতকের রোমে।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০১। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের চিফ ইন্সপেক্টর আলবার্তো ফার্মি এবং স্কুল শিক্ষক আইডা দে গ্যাটিসের ঘরে জন্ম নিল শিশু এনরিকো ফার্মি। স্থানীয় গ্রামার স্কুলে পড়াশোনায় হাতেখড়ি। সেই ছোটবেলাতেই তার বাবার সহকর্মীরা টের পেয়েছিল, ছেলেটা দুর্দান্ত গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান পারে। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই স্কোউলা নরমালে সুপিরিওরে অফ পিসা ফেলোশিপ জিতে নেন ফার্মি। চার বছর সেই সেই পিসা বিশ্ববিদ্যালয়েই কাঠিয়েছেন। ১৯২২ সালে প্রফেসর পুচিয়ান্তির অধীনে সম্পন্ন করেছেন ডক্টরেট ডিগ্রি।

এদিকে, পদার্থবিজ্ঞানের জগতে তখন একের পর এক তুলকালাম সব কান্ড ঘটে যাচ্ছে। এতদিনের চিরায়ত বলবিদ্যা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। এই বিপ্লবের শুরুটা মূলত সেই ১৯০০ সালে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন বা কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণের এক সমাধান দিয়েছিলেন। কিন্তু চিরায়ত বলবিজ্ঞান এ নিয়ে খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি।

তারপর ঝড় এলো। ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইন্সটাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। পদার্থবিজ্ঞানের জগত পুরো দুমড়ে-মুচড়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ল নিউটনের গতিবিদ্যা। মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে ধেয়ে এলো দ্বিতীয় ঝড়। শ্রোডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ আর ম্যাক্স বর্নের হাত ধরে মাথা তুলে দাঁড়ালো কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। এ সময় ফার্মি তার ডক্টরেট নিয়ে কাজ করছেন। মানে, মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে। দুই বছর পরে তিনি যখন ডক্টরেট শেষ করে কাজে নামবেন, নতুন এই বিপ্লবের জগতে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে তার নাম। সম্ভবত সে জন্যই ১৯২৩ সালে ভাগ্য তাকে ইতালিয়ান সরকারের একটি স্কলারশিপ পাইয়ে দিল। কয়েক মাসের জন্য ফার্মি কাজ করার সুযোগ পেলেন ম্যাক্স বর্নের সঙ্গে। সেই ম্যাক্স বর্ন, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা যার হাত ধরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

১৯২৪ সালে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার হিসেবে ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরেন্সে যোগ দেন ফার্মি। এ সময় তিনি আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা নিয়ে কাজ শুরু করেন। গ্যাস ডিজেনারেসির সমস্যাটি তখন সবার কাছেই বেশ পরিচিত ছিল। বোস-আইন্সটাইন পরিসংখ্যান এর কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল। বোসন কণাদের আচরণ কেমন হবে—তা এই তত্ত্ব থেকেই জানা গিয়েছিল। ১৯২৬-২৭ সালে ফার্মি আর পল ডিরাক মিলে নতুন একধরনের পরিসংখ্যান প্রক্রিয়া গড়ে তোলেন। এর নাম ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান। যেসব অতিপারমাণবিক কণা পাউলির বর্জন নীতি মেনে চলে, তাদের আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারত এটি। এ ধরনের কণাদের স্পিন হলো ১/২। ইলেক্ট্রন-প্রোটন-নিউট্রন—এরা সবাই ফার্মিওন কণা। আর, এ ব্যাপারে পাউলির বর্জন নীতিটি আমাদের দেশের উচ্চমাধ্যমিক রসায়নে পড়ানো হয়। ফার্মির নামানুসারে এ ধরনের কণাদেরকে বলে ফার্মিওন।

কণা-পদার্থবিজ্ঞান এবং পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের জগতে ফার্মির এই কাজের গুরুত্ব আসলে অপরিসীম। কেন, সেটা একদম সহজে ছোট্ট করে এভাবে বলা যায়: মহাবিশ্বে দুই ধরনের জিনিস আছে। পদার্থ (ও প্রতিপদার্থ) এবং শক্তি। সকল শক্তির কণাকে এক কথায় বলে বোসন, আর সব পদার্থের কণাকে এক কথায় বলে ফার্মিওন। ফার্মির কাজ যে কতটা শক্তিশালী, তা কি এবারে একটুখানি বোঝা যাচ্ছে?মহাবিশ্বের সকল পদার্থ এবং প্রতিপদার্থের কণা যার নামে নামকরণ করা হয়েছে, পদার্থবিজ্ঞানে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা কি আর আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে?

যা-ই হোক, ১৯২৭ সালে ফার্মি ইউনিভার্সিটি অফ রোমে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। ৩৮ সালে মুসোলিনির একনায়কতন্ত্রের হাত বাঁচার জন্য ইতালি থেকে পালিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন তিনি।

এদিকে, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনই তিনি তড়িৎচৌম্বক তত্ত্ব এবং বর্ণালিমিতি নিয়ে কাজ করেছেন। বর্ণালী সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফার্মি ১৯৩৪ সালে ইলেক্ট্রন বাদ দিয়ে পরমাণুর আরো গভীরে, মানে, নিউক্লিয়াসের দিকে মনোযোগ দেন। এটা ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। এ সময় রেডিয়েশন থিওরি বা বিকিরণ তত্ত্ব এবং পাউলির আইডিয়া নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ফার্মি বিটা-ক্ষয় তত্ত্ব সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করেন। কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয়তা তৈরি করা নিয়ে এর কিছুদিন আগে মেরি কুরি আর জুলিয়েট দারুণ কাজ করেছেন। এটাও তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

সব মিলে তিনি দেখালেন, নিউক্লিয়াসের বিটা-ক্ষয় হলে এ থেকে নিউট্রিনোও বেরিয়ে আসে। সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে ইলেক্ট্রনও। এই তত্ত্ব চারটি ফার্মিওনের একসঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার কথা বলে। যেমন, একটি নিউট্রন ভেঙে একটি ইলেক্ট্রন, একটি নিউট্রিনো এবং একটি প্রোটন বেরিয়ে আসে। অবশ্য, পরে জানা গিয়েছিল, বেরিয়ে আসা কণাটি নিউট্রিনো নয়, বরং প্রতি-নিউট্রিনো। তবে, বাইরে থেকে দেখলে সকল কণা এবং তাদের প্রতি-কণাকে একইরকম লাগে। সেই সময়ের প্রযুক্তির কথা ভাবলে ফার্মির এই ব্যাপারটি চোখ এড়িয়ে যাওয়াকে তাই স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে হয়। এই তত্ত্বটিকে এখন এককথায় ফার্মির মিথস্ক্রিয়া (Fermi’s Interaction) বা ফার্মির বিটা-ক্ষয় তত্ত্ব (Fermi theory of beta decay) বলে।

তার এই আবিষ্কারের হাত ধরে সে বছরই স্লো-নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। এখানে ‘স্লো’ কথাটি দিয়ে শক্তির পরিমাণ বোঝায়। যেমন, ফাস্ট নিউট্রনের শক্তি ১ মেগা ইলেক্ট্রন ভোল্টের মতো হতে পারে। সেদিক থেকে ‘স্লো’ নিউট্রনের শক্তি ১-১০ ইলেক্ট্রন ভোল্টেরও কম। যা-ই হোক, স্লো-নিউট্রনের আবিষ্কারের উপরে ভিত্তি করে কিছু দিনের মধ্যেই বিজ্ঞানী হ্যান এবং স্ট্র্যাসম্যান নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন। বোঝাই যাচ্ছে, এই সবই আসলে হয়েছে ফার্মির কাজের উপরে নির্ভর করে।

১৯৩৮ সালের কথা ভাবলে, নিঃসন্দেহে এ সময়ের সবচেয়ে বড় নিউট্রন-বিশেষজ্ঞ ছিলেন ফার্মি। আমেরিকায় এসেও তিনি এই নিয়েই কাজ চালিয়ে গেছেন। এ সময়ে, মানে আমেরিকায় আসার পরে, ১৯৩৯ সালে তিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

ফিশন বিক্রিয়া আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফার্মি বুঝলেন, এর ভেতরে আরো অনেক কিছু রয়ে গেছে। এই ‘অনেক কিছু’ বুঝতে হলে ফিশন বিক্রিয়ার ব্যাপারে কিছুটা ধারণা থাকতে হবে।

কোনো অস্থিতিশীল পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে, নিউক্লিয়াসটি ভেঙে ছোট ছোট দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ সময় মুহুর্তের মধ্যে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসে। এই শক্তির কিছু অংশ গামা-রশ্মিতে পরিণত হয়, যেটা ফোটন বা আলো হিসেবে দেখা যায়। বাকিটা শক্তি হিসেবে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ফার্মি ভাবলেন, ঘটনা নিশ্চয়ই এখানেই শেষ হয় না। এ সময় নিশ্চয়ই আরো কিছু নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এই নিউট্রনেরা আবারো রয়ে যাওয়া নিউক্লিয়াসগুলোকে আঘাত করে, ফলে নিউক্লিয়াসগুলো আবারো ভাঙতে থাকে। অর্থাৎ এটা একটা চেইন-বিক্রিয়া; একবার শুরু হলে অনেক, অনেক সময় ধরে চলতেই থাকে। তো, শুধু ভাবলেই তো হবে না, করেও দেখাতে হবে। প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন ফার্মি।

২ ডিসেম্বর, ১৯৪২ সাল। শিকাগো স্টেডিয়ামের নিচে, আন্ডারগ্রাউন্ড একটি স্কোয়াশ কোর্টে প্রথমবারের মতো নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার চেইন-বিক্রিয়া করে দেখিয়েছিলেন এনরিকো ফার্মি। এর নাম ছিল শিকাগো পাইল-১। বলা বাহুল্য, তার এই কাজ ম্যানহাটন প্রজেক্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৪৪ সালে ফার্মিকে আমেরিকার নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। :

১৯৪৪ সালে ফার্মিকে আমেরিকার নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ম্যানহাটন প্রজেক্টে তিনি একদল পদার্থবিজ্ঞানীর দলনেতা হিসেবে কাজ করেন। ১৬ জুলাই, ১৯৪৫ এ শুরু হয় সত্যিকারের নিউক্লিয়ার যুগ। জর্নাদা দেল মুয়ের্তো মরুভূমিতে প্রথমবারের মতো ২০ কিলোটনের একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করে পরীক্ষা করে দেখা হয়, এ ধরনের বোমা আসলেই কাজ করে কিনা বা কীরকম কাজ করে। এই পরীক্ষাটির নাম ছিল ‘ট্রিনিটি টেস্ট’। ফার্মি এর একজন সক্রিয় প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এরপর, ত্রিশ দিনেরও কম সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর একটি ঘটে। ৬ আগস্ট এবং ৯ আগস্ট দু-দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জিতে নেয় আমেরিকা।

ম্যানহাটন প্রজেক্ট নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন এখানে।

ট্রিনিটি টেস্ট নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন এখানে।

ফার্মি প্যারাডক্স নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন এখানে।

যুদ্ধ শেষে, ১৯৪৬ সালে তাকে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর ইন্সটিটিউট ফর নিউক্লিয়ার স্টাডিজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন।

জীবনের শেষ দিকে :

জীবনের শেষ দিকে ফার্মি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কাজ করেছেন। সৌরজগতের বাইরে থেকে একধরনের রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে এসে পৌঁছায়। এই রশ্মিকেই বলে মহাজাগতিক রশ্মি। এদের উৎপত্তির পেছনের রহস্যটা ভেদ করতে চাইছিলেন ফার্মি। এর মধ্যে অনেক ধরনের কণা পাওয়া যায়। তার মাঝে মূলত পাই মেসন বা পায়ন এবং মিউওন নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, একটি মহাজাগতিক চৌম্বকক্ষেত্র বিশাল এক অ্যাক্সিলারেটর বা কণা-ত্বরক যন্ত্রের মতো কাজ করে। এ জন্যই মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ শক্তির উপস্থিতি দেখা যায়।

এছাড়াও, ফার্মি প্যারাডক্সের জনকও তিনিই। যদিও প্রশ্নটি তারও আগে তুলেছিলেন কন্সট্যানটিন সিকোভোস্কি। তবে, ফার্মির প্রশ্নটিই বৈজ্ঞানিক মহলে প্রথমবারের মতো গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, এক মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই এতগুলো নক্ষত্র, আর, এর মধ্যে একটি মাঝারি গোছের নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরে চলা সাধারণ এক গ্রহে এতগুলো প্রাণের আবাস। এর মধ্যে ডায়নোসর, মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীও রয়েছে। সেই হিসেবে, মহাবিশ্বের এত এত গ্যালাক্সিতে কত শত-সহস্র প্রাণই-না থাকার কথা। অথচ, আমরা এদের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে, এরা সবাই কোথায় গেল?

গণিতের ভাষা বিজ্ঞান। তার মানে, শুধু প্রশ্ন করলেই হবে না, এটাকে গাণিতিকভাবে দেখাতেও হবে। এই কাজটা করেছিলেন মাইকেল এইচ হার্ট। ১৯৭৫ সালে একটি বৈজ্ঞানিক পেপারে তিনি এ ব্যাপারে মূল পয়েন্টগুলো তুলে ধরেন। এজন্য একে ফার্মি-হার্ট প্যারাডক্সও বলা হয়।

শিক্ষক হিসেবে:

শিক্ষক হিসেবেও ফার্মি ছিলেন দারুণ জনপ্রিয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করলেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়েছেন তিনি। এর মাঝে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিসহ আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের কোর্সও করিয়েছেন। তার এই লেকচারগুলো বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

নিউট্রন থেকে কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন করার জন্য এবং স্লো-নিউট্রনদের পারমাণবিক বিক্রিয়াগুলো দেখানোর জন্য ১৯৩৮ সালে এনরিকো ফার্মি নোবেল পুরষ্কার পান। স্বাভাবিকভাবেই, তার কণা-পদার্থবিজ্ঞানের কাজগুলোকেও এ সময় একইসঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও অনেকগুলো বিখ্যাত পুরষ্কার পেয়েছেন ফার্মি। হিউ মেডাল, ফ্র্যাঙ্কলিন মেডাল, সার্ভিস টু সায়েন্স, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মেডাল তার মধ্যে অন্যতম।

১৯২৮ সালে লরা ক্যাপোনকে বিয়ে করেন ফার্মি। ছেলে গুইলিও এবং মেয়ে নেলাকে নিয়ে ছিল তাদের পরিবার। ১৯৫৪ সালের ২৮ নভেম্বর, শিকাগোতে পাকস্থলির ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এনরিকো ফার্মি।

তার সম্মানের অনেক কিছুর নামকরণ করা হয়েছে। ইলিনয়ে অবস্থিত ফার্মিল্যাব এর মাঝে অন্যতম। ১৯৭৪ সালে আগের নাম পরিবর্তন করে ফার্মির সম্মানে এই নতুন নামকরণ করা হয়। এখানে মূলত অ্যাক্সিলারেটর ব্যবহার করে পারমাণবিক কণা নিয়ে গবেষণা করা হয়। এছাড়াও মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে তার কাজকে সম্মান জানিয়ে ২০০৮ সালে গামা-রে লার্জ এরিয়ে স্পেস টেলিস্কোপ (গ্লাস্ট) এর নাম বদলে ফার্মি গামা-রে স্পেস টেলিস্কোপ রাখা হয়। ১৯৫৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন তাদের সর্বোচ্চ পুরষ্কারের নাম দিয়েছে ফার্মি পুরষ্কার! এছাড়াও পর্যায় সারণিতে তার সম্মানে অ্যাক্টিনাইট সিরিজের একটি কৃত্রিম মৌলের নাম রাখা হয়েছে ফার্মিয়াম। এর পারমাণবিক সংখ্যা ১০০।

নাগরিকত্ব:

ইতালীয় (১৯০১–১৯৩৮)

কর্মক্ষেত্র:

পদার্থবিজ্ঞান

মৃত্যু:

২৮ নভেম্বর ১৯৫৪ (বয়স ৫৩) শিকাগো, ইলিনয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0