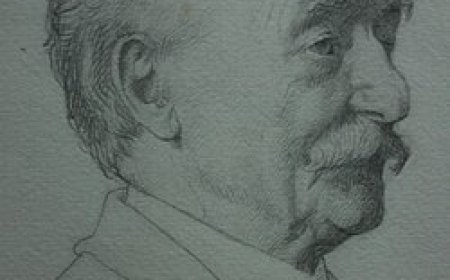

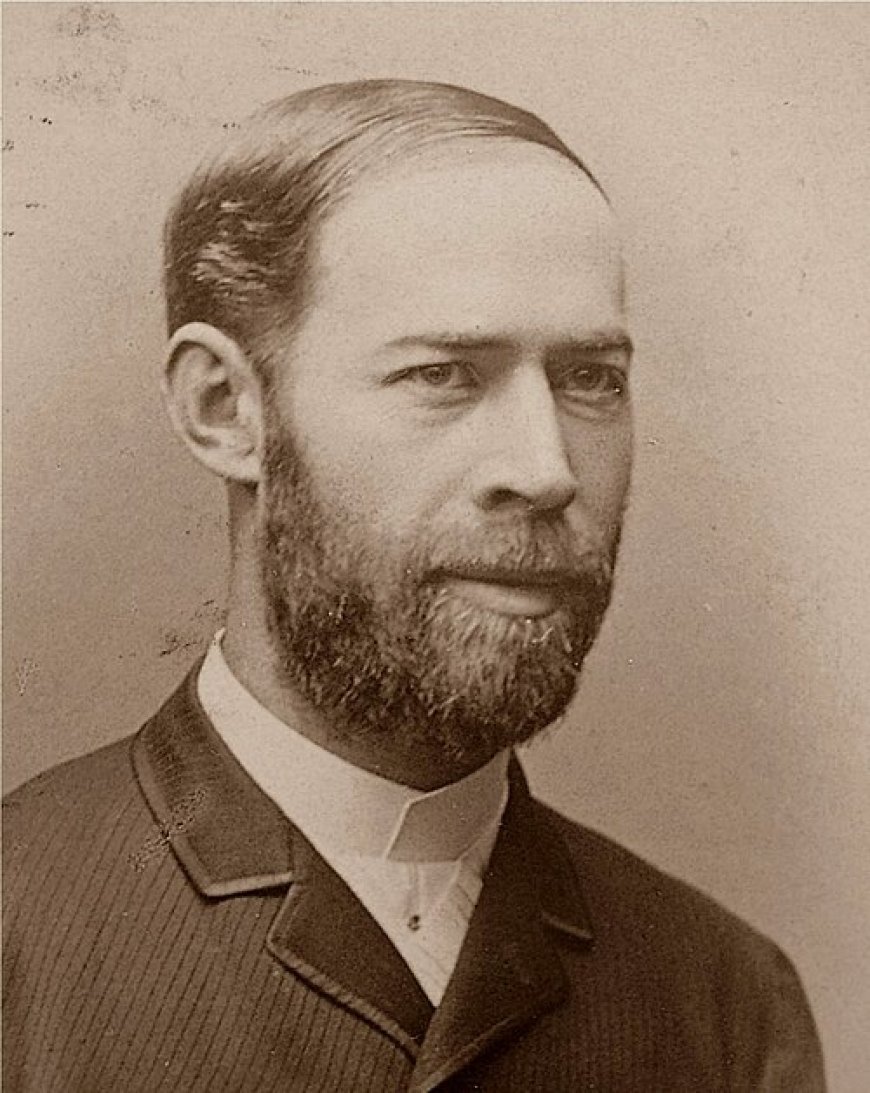

হাইনরিখ হের্ত্স এর জীবনী | Biography Of Heinrich Hertz

হাইনরিখ হের্ত্স এর জীবনী |Biography Of Heinrich Hertz

|

জন্ম

|

২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭ হামবুর্গ , জার্মান কনফেডারেশ |

|

মৃত্যু

|

১ জানুয়ারি ১৮৯৪ (বয়স ৩৬) বন, প্রুশিয়ার রাজ্য, জার্মান সাম্রাজ্য |

|

গবেষণা

|

১৮৬৪ সালে, স্কটিশ গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তড়িৎচুম্বকত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্রস্তাব করেন, যা বর্তমানে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ নামে পরিচিত। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব অনুযায়ী, যুক্ত তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র মহাশূন্যে "তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ" আকারে ভ্রমণ করতে পারে। |

জন্ম:

২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭ হামবুর্গ , জার্মান কনফেডারেশ

জীবনী:

হেইনরিখ রুডলফ হার্টজ ১৮৫৭ সালে হামবুর্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন, যা তখন জার্মান কনফেডারেশন-এর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তিনি একটি সমৃদ্ধ এবং শিক্ষিত হানসিয়াটিক পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল গুস্তাভ ফার্দিনান্ড হার্টজ। তার মায়ের নাম ছিল আনা এলিসাবেথ ফেফারকর্ন।

হামবুর্গের গেলেহর্টেনশুলে দেস জোহানেউমস-এ পড়াশোনা করার সময় হার্টজ বিজ্ঞানের পাশাপাশি ভাষাতেও প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি আরবি শেখেন। পরে তিনি জার্মানির ড্রেসডেন, মিউনিখ, এবং বার্লিন-এ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল নিয়ে পড়াশোনা করেন।

বার্লিনে তিনি গুস্তাভ আর. কির্চহফ এবং হার্মান ফন হেল্মহোল্টজ-এর অধীনে পড়াশোনা করেন। ১৮৮০ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। পরবর্তী তিন বছর তিনি হেল্মহোল্টজের অধীনে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণার জন্য থেকে যান এবং তার সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন।

১৮৮৫ সালে তিনি কার্লসরুহে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ অধ্যাপক হন।

১৮৮৬ সালে হার্টজ এলিজাবেথ ডল-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এলিজাবেথ ছিলেন কার্লসরুহের জ্যামিতি বিষয়ের লেকচারার ম্যাক্স ডল-এর কন্যা। তাদের দুই কন্যা ছিল: জোহানা, যার জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৮৭ সালে এবং মাথিল্ড, যার জন্ম ১৪ জানুয়ারি ১৮৯১ সালে। মাথিল্ড পরবর্তীতে একজন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী হন। এই সময়ে হার্টজ বৈদ্যুতিক চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পন্ন করেন।

১৮৮৯ সালের ৩ এপ্রিল হার্টজ বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এই পদে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে তিনি তাত্ত্বিক বলবিদ্যা নিয়ে কাজ করেন।

তার কাজ ডি প্রিন্সিপিয়েন ডার মেকানিক ইন নোয়েম জুসামেনহাং দারগেশটেল্ট (বলবিদ্যার নীতিগুলো একটি নতুন রূপে উপস্থাপন) শিরোনামে একটি বইয়ে সংকলিত হয়, যা তার মৃত্যুর পর ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়

গবেষণা:

১৮৬৪ সালে, স্কটিশ গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তড়িৎচুম্বকত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্রস্তাব করেন, যা বর্তমানে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ নামে পরিচিত। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব অনুযায়ী, যুক্ত তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র মহাশূন্যে "তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ" আকারে ভ্রমণ করতে পারে।

ম্যাক্সওয়েল প্রস্তাব করেন যে আলো আসলে স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ।

তবে কেউ এটি প্রমাণ করতে পারেনি বা অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি বা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি।

হের্টজ ১৮৭৯ সালে তার গবেষণার সময় হেলমহল্টজ প্রস্তাব করেছিলেন যে, হের্টজের ডক্টরাল গবেষণার বিষয় হতে পারে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব পরীক্ষা করা। সেই বছর হেলমহল্টজ প্রুশিয়ান বিজ্ঞান একাডেমি-তে "বার্লিন পুরস্কার" সমস্যাটি প্রস্তাব করেন।

এটি এমন কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে নিরোধকের পোলারাইজেশন ও ডিপোলারাইজেশনে একটি বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় প্রভাব রয়েছে, যা ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব দ্বারা পূর্বাভাস করা হয়েছিল। হেলমহল্টজ নিশ্চিত ছিলেন যে হের্টজই এটি জেতার সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী।

কিন্তু হের্টজ উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করার কোনো উপায় দেখতে পাননি এবং একে খুবই কঠিন মনে করেছিলেন। এর পরিবর্তে, তিনি বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় প্রবর্তন নিয়ে কাজ শুরু করেন। কিয়েলে থাকার সময় তিনি ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান যে এটি "দূর থেকে প্রভাবের" তত্ত্বের চেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রাখে।

১৮৮৬ সালের শরতে, কার্লসরুহেতে অধ্যাপকের পদ পাওয়ার পর, হের্টজ রিস স্পাইরাল নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করেন, একটি লেইডেন জার-এর মাধ্যমে এক কুণ্ডলে বৈদ্যুতিক চার্জ প্রবাহিত করলে, অপর কুণ্ডলে স্পার্ক তৈরি হয়। তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব প্রমাণের জন্য তিনি একটি যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারবেন (যদিও ১৮৭৯ সালের "বার্লিন পুরস্কার" ১৮৮২ সালে অলঙ্ঘিত অবস্থায় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল)।

হের্টজ একটি ডাইপোল অ্যান্টেনা ব্যবহার করেন, যার মধ্যে দুইটি সমান্তরাল এক মিটার দৈর্ঘ্যের তার ছিল এবং তাদের ভেতরের প্রান্তে একটি স্পার্ক গ্যাপ ছিল। তার বাইরের প্রান্তে সংযুক্ত ছিল দস্তার গোলক, যা ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। অ্যান্টেনাটি রুহমকর্ফ কয়েল থেকে প্রাপ্ত প্রায় ৩০ কিলোভোল্ট উচ্চ ভোল্টেজ পালস দ্বারা উত্তেজিত হতো।

তিনি তরঙ্গ গ্রহণ করেন একটি রেজোন্যান্ট একক লুপ অ্যান্টেনার মাধ্যমে, যার প্রান্তে একটি স্পার্ক মাইক্রোমিটার ছিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে, বর্তমানে রেডিও তরঙ্গ নামে পরিচিত বেশ।

ক্যাথোড রশ্মি:

১৮৮৩ সালে, হের্টজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ক্যাথোড রশ্মি তড়িৎ নিরপেক্ষ। তিনি এক্সপেরিমেন্টে এমন একটি ফলাফল পান, যা তিনি ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ক্ষেত্রের অভাবে তির্যক না হওয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

তবে, জে. জে. থমসন ১৮৯৭ সালে ব্যাখ্যা করেন যে হের্টজ পরীক্ষায় তির্যক ইলেকট্রোডগুলোকে টিউবের একটি উচ্চ-পরিবাহী অঞ্চলে স্থাপন করেছিলেন। এর ফলে, ইলেকট্রোডগুলোর পৃষ্ঠের কাছে একটি শক্তিশালী স্ক্রিনিং প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল।

নয় বছর পর হের্টজ ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন এবং প্রমাণ করেন যে ক্যাথোড রশ্মি খুব পাতলা ধাতব ফয়েল (যেমন অ্যালুমিনিয়াম) ভেদ করতে পারে। হাইনরিখ হের্টজের ছাত্র ফিলিপ লেনার্ড এই "রশ্মি প্রভাব" নিয়ে আরও গবেষণা করেন।

তিনি ক্যাথোড টিউবের একটি সংস্করণ তৈরি করেন এবং এক্স-রশ্মির মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থে প্রবেশ ক্ষমতা অধ্যয়ন করেন। তবে, লেনার্ড বুঝতে পারেননি যে তিনি এক্স-রশ্মি উৎপাদন করছিলেন। হার্মান ভন হেল্মহল্টজ এক্স-রশ্মির জন্য গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করেন।

তিনি উইলহেম কনরাড রন্টজেন এই আবিষ্কারটি করার ও ঘোষণা দেওয়ার আগে একটি বিভাজন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন। এটি আলো সম্পর্কিত তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল (Wiedmann's Annalen, Vol. XLVIII)। তবে, তিনি প্রকৃত এক্স-রশ্মি নিয়ে কাজ করেননি

আলোক-তড়িৎ প্রভাব:

হের্টজ ফটোইলেকট্রিক প্রভাব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন (যা পরে আলবার্ট আইনস্টাইন ব্যাখ্যা করেছিলেন)। তিনি লক্ষ্য করেন যে একটি চার্জযুক্ত বস্তু অতিবেগুনী বিকিরণ (UV) দ্বারা আলোকিত হলে দ্রুত তার চার্জ হারায়। ১৮৮৭ সালে, তিনি ফটোইলেকট্রিক প্রভাব এবং তড়িৎচুম্বকীয় (EM) তরঙ্গ উৎপাদন ও গ্রহণের পর্যবেক্ষণ করেন। এটি Annalen der Physik জার্নালে প্রকাশিত হয়।

তার রিসিভার একটি কয়েল এবং স্পার্ক গ্যাপ নিয়ে গঠিত ছিল। ইএম তরঙ্গ সনাক্ত হলে একটি স্পার্ক দেখা যেত। স্পার্ক ভালোভাবে দেখার জন্য তিনি যন্ত্রটি একটি অন্ধকার বাক্সে রাখেন। তিনি লক্ষ্য করেন, বাক্সে থাকার সময় স্পার্কের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য কমে যায়। ইএম তরঙ্গের উৎস ও রিসিভারের মধ্যে একটি কাঁচের প্যানেল রাখলে অতিবেগুনী বিকিরণ (UV) শোষিত হয়। এটি ইলেকট্রনকে স্পার্ক গ্যাপ অতিক্রমে সহায়তা করত। কাঁচ সরানোর পর স্পার্কের দৈর্ঘ্য বাড়ত। কাঁচের পরিবর্তে যখন তিনি কোয়ার্টজ ব্যবহার করেন, তখন কোনো হ্রাস দেখা যায়নি, কারণ কোয়ার্টজ UV বিকিরণ শোষণ করে না।

হের্টজ তার কয়েক মাসের গবেষণা শেষ করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফল রিপোর্ট করেন। তবে তিনি এই প্রভাব নিয়ে আর কোনো গভীর অনুসন্ধান চালাননি, বা পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনা কীভাবে ঘটে তা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রচেষ্টাও করেননি।

সংস্পর্শ বলবিজ্ঞান:

১৮৮১ এবং ১৮৮২ সালে, হের্টজ দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যা পরবর্তীতে সংস্পর্শ বলবিজ্ঞান নামে পরিচিত হয়। এটি ভবিষ্যতের তত্ত্বগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়।

জোসেফ ভ্যালেন্টিন বুসিনেস্ক হের্টজের কাজ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেন। তিনি এই কাজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণ করেন। হের্টজের কাজ মূলত বর্ণনা করে, কীভাবে দুটি অক্ষ-সমমিত বস্তু যোগাযোগে এসে চাপ প্রয়োগের অধীনে আচরণ করবে। তিনি ইলাস্টিসিটি এবং ধারাবাহিক যান্ত্রিকতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ফলাফল পান।

তবে তার তত্ত্বের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল যে, তিনি দুটি কঠিন পদার্থের মধ্যে আসঞ্জন-এর প্রকৃতি উপেক্ষা করেছিলেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন পদার্থগুলো উচ্চ ইলাস্টিসিটি ধারণ করতে শুরু করে। সেই সময়ে আসঞ্জন উপেক্ষা করা স্বাভাবিক ছিল, কারণ এটি পরীক্ষার কোনো কার্যকর পদ্ধতি তখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়নি।

হের্টজ তার তত্ত্ব বিকাশে নিউটনের রিং নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, একটি কাচের গোলককে একটি লেন্সের উপর রাখলে একটি উপবৃত্তাকার নিউটনের রিং গঠন হয়। তিনি অনুমান করেন যে, গোলকটির চাপ একটি উপবৃত্তাকার বন্টন অনুসরণ করে। তার তত্ত্বটি পরীক্ষা করার সময়, তিনি গোলকটি লেন্সে যতটুকু গভীরতা পর্যন্ত প্রবেশ করেছে তা নির্ণয়ে নিউটনের রিং ব্যবহৃত করেন।

১৯৭১ সালে কেনেথ এল. জনসন, কে. কেন্ডাল এবং এ. ডি. রবার্টস (JKR) হের্টজের তত্ত্ব ব্যবহার করে একটি নতুন তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। এটি আসঞ্জন উপস্থিত থাকলে গোলকের সৃষ্ট স্থানচ্যুতি বা অনুপ্রবেশ গভীরতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।যদি উপকরণগুলোর আসঞ্জন শূন্য ধরে নেওয়া হয়, তবে তাদের তত্ত্ব থেকে হের্টজের তত্ত্ব পুনরুদ্ধার করা যায়।

একইভাবে, কিন্তু ভিন্ন অনুমানের উপর ভিত্তি করে, বরিস ডেরজাগুইন, ভি. এম. মুলার এবং ওয়াই. পি. টোপোরভ ১৯৭৫ সালে একটি নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। গবেষণা মহলে এটি DMT তত্ত্ব নামে পরিচিত হয়। শূন্য আসঞ্জন ধরে নিলে এই তত্ত্ব থেকেও হের্টজের ফলাফল পুনরুদ্ধার করা যায়। যদিও DMT তত্ত্বটি প্রথমে অপরিপক্ক ছিল এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার আগে একাধিক সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

DMT এবং JKR তত্ত্ব উভয়ই সংস্পর্শ বলবিজ্ঞানর ভিত্তি তৈরি করে। এগুলোর উপর ভিত্তি করে সমস্ত পরিবর্তনশীল যোগাযোগ মডেল তৈরি হয়েছে এবং ন্যানোইনডেন্টেশন এবং অ্যাটোমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপিতে উপাদান পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই মডেলগুলো ট্রাইবোলজি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হের্টজকে ডানকান ডাউসন দ্বারা "ঘর্ষণবিদ্যার ২৩ জন ব্যক্তি"-এর একজন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

তার তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণার (যা তিনি নিজে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না) আগেও হের্টজের সংস্পর্শ বলবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা ন্যানোটেকনোলজির যুগকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

হের্টজ হের্টজিয়ান শঙ্কু সম্পর্কেও বর্ণনা করেছিলেন। এটি ভঙ্গুর পদার্থে ভঙ্গুর প্রক্রিয়ার একটি ধরন, যা চাপ তরঙ্গের প্রভাবের ফলে ঘটে।

আবহাওয়াবিজ্ঞান:

হের্টজের সব সময় আবহাওয়াবিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল, যা সম্ভবত তার ভিলহেল্ম ভন বেজোল্ড-এর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। বেজোল্ড ছিলেন তার অধ্যাপক, যিনি ১৮৭৮ সালের গ্রীষ্মে মিউনিখ পলিটেকনিকের একটি ল্যাব কোর্সে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বের্লিন-এ হেলমহোল্টজ এর সহকারী হিসেবে কাজ করার সময়, হের্টজ কিছু ছোটখাটো প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার মধ্যে ছিল তরল বাষ্পীভবন সম্পর্কিত গবেষণা, একটি নতুন ধরনের হাইগ্রোমিটার, এবং অ্যাডিয়াবেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্দ্র বায়ুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য একটি গ্রাফিক পদ্ধতি।

বিজ্ঞান দর্শন:

১৮৯৪ সালে তার বই প্রিন্সিপলস অব মেকানিক্স-এর ভূমিকার মধ্যে, হের্টজ তার সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা বিভিন্ন "ছবি" নিয়ে আলোচনা করেন, যার মধ্যে ছিল নিউটনের মেকানিক্স (যা ভর এবং বলের উপর ভিত্তি করে|

একটি দ্বিতীয় ছবি (যা শক্তির সংরক্ষণ এবং হ্যামিলটনের সুত্র এর উপর ভিত্তি করে) এবং তার নিজের ছবি (যা শুধুমাত্র স্থান, সময়, ভর এবং হের্টজের ন্যূনতম বাঁক তত্ত্ব এর উপর ভিত্তি করে), এগুলোকে তিনি 'অনুমোদনযোগ্যতা', 'সঠিকতা' এবং 'উপযুক্ততা' এর দৃষ্টিতে তুলনা করেন।

হের্টজ "খালি অনুমান" দূর করতে এবং নিউটনের বল ধারণা এবং দূরত্বে ক্রিয়া তত্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। দার্শনিক লুডভিগ উইটটেনস্টাইন হের্টজের কাজ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তার ছবি তত্ত্বটি ১৯২১ সালে ট্র্যাকটাটাস লজিকো-ফিলসফিকাস-এ ভাষার ছবি তত্ত্বে বিস্তৃত করেন, যা যৌক্তিক পজিটিভিজম-এর উপর প্রভাব ফেলেছিল| উইটটেনস্টাইন ব্লু অ্যান্ড ব্রাউন বুকস-এ তাকে উদ্ধৃত করেছেন।

নাৎসি বাহিনীর অত্যাচার:

হেনরিক হার্টজ সারা জীবন এক জন লুথেরিয়ান ছিলেন এবং সে কখনই নিজেকে ইহুদি ধর্মালম্বীদের এক জন বলে মনে করেননি৷ কারণ ১৮৩৪ সালে তার বাবার পরিবারের সবাই তাদের ধর্ম পরিবর্তন করে লুথেরানিজম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন যখন তার বাবার বয়স সাত বছর ছিল৷

তা সত্ত্বেও হার্টজের মৃত্যুর অনেকদিন পর যখন নাৎসি শাসনতন্ত্র ক্ষমতায় আসে তখন তারা তার ছবি হ্যামবার্গ সিটি হলের (রাথাউস) বিখ্যাত সম্মানজনক স্থান থেকে সরিয়ে নেন৷

এর মূল কারণ ছিল তার আংশিক ইহুদী বংশানুক্রম৷ ( এর পর তার ছবি জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য রেখে দেওয়া হয় ১৯৩০ সালে হার্টজের বিধবা স্ত্রী এবং তার কন্যারা জার্মানি ছেড়ে ইংল্যান্ড চলে যান।

পদক ও সম্মাননা:

হেনরিক হার্টজের ভাগ্নে গুস্তাভ লুডভিগ হার্টজ ছিলেন একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, এবং গুস্তাভের ছেলে কার্ল হেলমুট হার্টজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আল্ট্রাসনোগ্রাফি আবিষ্কার করেছিলেন।

১৯৩০ সালে আই ইসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সম্মানে ক্ম্পাংকের এস আই একক হার্জ, প্রতি সেকেন্ডে একটি ঘটনার সংখ্যার পুনরাবৃত্তির অভিব্যক্তি। ১৯৬০ সাল সি জি পি এম কর্তৃক সরকারি ভাবে আগের নামের জায়্গায় সাইকেল পার সেকেন্ড নামে প্রতিস্থাপিত হয়।

১৯২৮ সালে হেইনরিখ হার্টজ ইনস্টিটিউট ফর অসিলেশন রিসার্চ বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি ফ্রাউনহোফার ইনস্টিটিউট ফর টেলিকমিউনিকেশনস, হেইনরিখ হার্টজ ইনস্টিটিউট, এইচএইচআই নামে পরিচিত।

১৯৬৯ সালে পূর্ব জার্মানিতে হেইনরিখ হার্টজ স্মারক পদক তৈরি করা হয়।

আইইইই হেইনরিখ হার্টজ পদক, যা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, "হার্টজিয়ান তরঙ্গে অসাধারণ অর্জনের জন্য প্রতি বছর এমন একজন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় যাঁর অর্জন তাত্ত্বিক বা পরীক্ষামূলক প্রকৃতির"।

১৯৯২ সালে অ্যারিজোনার মাউন্ট গ্রাহামে নির্মিত সাবমিলিমিটার রেডিও টেলিস্কোপ তার নামানুসারে রাখা হয়।

চাঁদের দূরবর্তী পৃষ্ঠে, পূর্ব প্রান্তের ঠিক পেছনে অবস্থিত একটি গহ্বর হল হার্টজ গহ্বর, যা তার সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে।

২০১২ সালে তার জন্মদিনে গুগল তার কর্মজীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি গুগল ডুডল প্রকাশ করে, যা হোম পেজে প্রদর্শিত হয়।

প্রারম্ভিক জীবন ও শিক্ষা:

হাইনরিশ হার্টজের জন্ম এক সমৃদ্ধ পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইনজীবী এবং পরবর্তীতে সেনেটর। হার্টজ ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন।

তিনি প্রথমে Hamburg School of Science-এ পড়াশোনা করেন, পরে Dresden, Munich, এবং শেষ পর্যন্ত Berlin বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বার্লিনে তিনি বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী হেলমহোল্টজ (Hermann von Helmholtz) এর অধীনে গবেষণা করেন।

বৈজ্ঞানিক অবদান;

হাইনরিশ হার্টজ মূলত জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বকে প্রমাণ করেন যে, তড়িৎ ও চৌম্বকীয় শক্তি মিলিয়ে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং তা বাতাসের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

তাঁর প্রধান অবদানসমূহ:

তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ (1887-1888): তিনি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখান, বৈদ্যুতিক স্পার্ক একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পন করলে তা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়, যা রিসিভার দিয়ে ধরা যায়।

রেডিও যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপন: তাঁর এই আবিষ্কার পরবর্তী সময়ে গুগলিয়েলমো মার্কোনি দ্বারা তারবিহীন টেলিগ্রাফ তথা রেডিওর আবিষ্কারের পথ তৈরি করে।

Hertzian Waves: তাঁর নামে এই তরঙ্গগুলোর নাম রাখা হয়।

ফটোইলেকট্রিক প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা: আলোর ফোটনের দ্বারা ইলেকট্রন নির্গমনের বিষয়টি তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন, যা পরবর্তীতে আইনস্টাইনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

মৃত্যু:

১ জানুয়ারি ১৮৯৪ (বয়স ৩৬) বন, প্রুশিয়ার রাজ্য, জার্মান সাম্রাজ্য

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0