স্টিভেন ওয়াইনবার্গ এর জীবনী | Biography of Steven Weinberg

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ এর জীবনী | Biography of Steven Weinberg

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ : দুনিয়ার ‘প্রথম তিন মিনিটের’ বিজ্ঞানী

|

জন্ম |

মে ৩, ১৯৩৩ নিউ ইয়র্ক সিটি

|

|---|---|

|

মৃত্যু |

জুলাই ২৩, ২০২১ (বয়স ৮৮) |

|

জাতীয়তা |

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |

|

মাতৃশিক্ষায়তন |

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় |

|

পরিচিতির কারণ |

Electromagnetism and Weak Force unification Weinberg-Witten theorem |

|

পুরস্কার |

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (১৯৭৯) |

|

বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন |

|

|

কর্মক্ষেত্র |

তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান |

|

প্রতিষ্ঠানসমূহ |

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট অস্টিন |

|

ডক্টরাল উপদেষ্টা |

Sam Treiman |

| ডক্টরেট শিক্ষার্থী | Orlando Alvarez Claude Bernard Lay Nam Chang Bob Holdom Ubirajara van Kolck Rafael Lopez-Mobilia John Preskill Fernando Quevedo Mark G. Raizen Scott Willenbrock John Preskill |

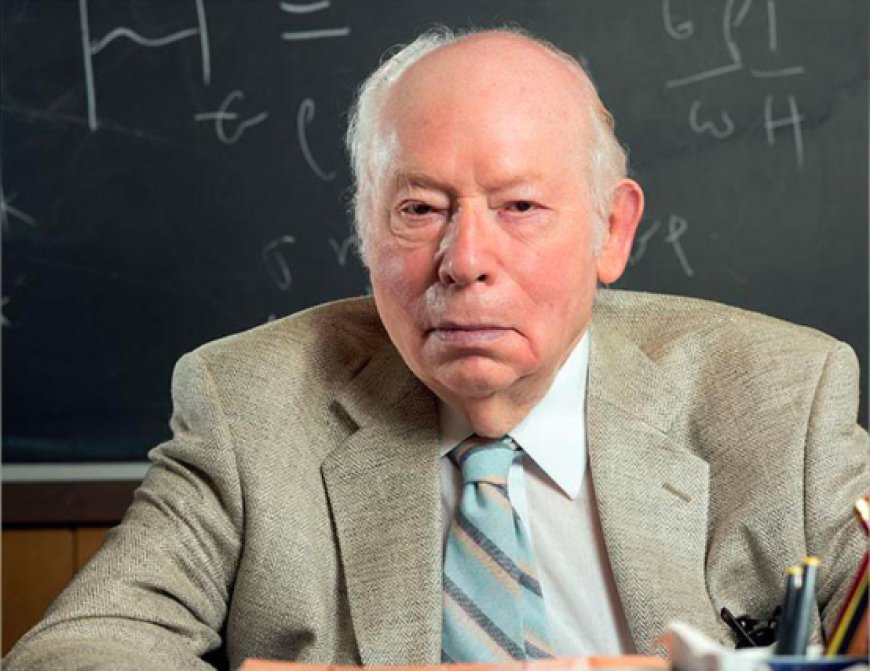

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ:

৩রা মে, ১৯৩৩ – জুলাই ২৩, ২০২১) একজন মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি ১৯৭৯ সালে (সহকর্মী আব্দুস সালাম এবং শেল্ডন গ্ল্যাশোর সাথে) পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তড়িৎচুম্বকীয় বল ও দুর্বল নিউক্লিয় বলকে একীভূত করার কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। অধুনা সম্প্রতি তিনি কিছু গবেষণাপত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সৃষ্টিতত্ত্বীয় ধ্রুবক এর মান এত ক্ষুদ্র হওয়ার কারণ হলো মানবীয় তত্ত্ব।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন

মে ৩, ১৯৩৩ নিউ ইয়র্ক সিটি । এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, তথাকথিত চারটি মৌলিক বলও কি আসলেই মৌলিক? এগুলোর দুই বা কয়েকটিকে কি একই বলের আওতায় নিয়ে আসা যায়? এমন চিন্তার বিপ্লব মূলত শুরু হয়েছিল চিরায়ত একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের মাধ্যমে। যার মাধ্যমে ওয়েরস্টেড, ফ্যারাডের পর্যবেক্ষণ কাজে লাগিয়ে ম্যাক্সওয়েল চৌম্বকীয় ও বৈদ্যুতিক বলকে সমন্বয় করেছিলেন। সেই বিপ্লবের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সাফল্য ধরা দেয় স্টিভেন ওয়াইনবার্গদের মাধ্যমে। বিজ্ঞানী আবদুস সালাম এবং শেলডন গ্ল্যাশোর সঙ্গে সঙ্গে অবদান রাখেন বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় ও দুর্বল নিউক্লীয় বলকে (সংক্ষেপে দুর্বল বল) একীভূত করার ক্ষেত্রে। আর তাই বিজ্ঞানের ইতিহাস চিরকাল যাঁদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে, তাঁদের অন্যতম ওয়াইনবার্গ।

১৬ বছর বয়সে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহী হয়ে ওঠেন ওয়াইনবার্গ। এক ভাইয়ের কাছ থেকে একটি রসায়ন কিট পেয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ওই বয়সেই সিদ্ধান্ত নেন, বড় হয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা পড়বেন। জন্ম ১৯৩৩ সালে। ১৯৫০ সালে ব্রংক্স হাইস্কুল অব সায়েন্স থেকে পাস করে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুলেই তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভবিষ্যতে নোবেল পুরস্কারের অংশীদার শেলডন গ্ল্যাশো। ডিগ্রি নিয়ে চার বছর শেষে চলে আসেন কোপেনহেগেনের নীলস বোর ইনস্টিটিউটে। এখানে এক বছর থেকে চলে আসেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র দুই বছরে পিএইচডি অর্জন করে ওয়াইনবার্গ হয়ে যান ড. ওয়াইনবার্গ।

পিএইচডি শেষে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্কলেতে গবেষণা করেন। গবেষণার বিষয়গুলো অত্যন্ত উঁচু মানের। উচ্চ শক্তির কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব, প্রতিসাম্য ভাঙন, পাইওন কণার বিক্ষেপণ, অবলোহিত ফোটন, কোয়ান্টাম মহাকর্ষ ইত্যাদি। এই সময়েই তিনি লেখেন দ্য কোয়ান্টাম থিওরি অব ফিল্ডস নামের তিন খণ্ডের ও ১ হাজার ৫০০–এর বেশি পৃষ্ঠার বইখানা। এই শাখায় এটা একেবারে প্রথম সারির একটি বই।

কর্মজীবন

১৯৬৬ সালে ওয়াইনবার্গ হার্ভার্ডের প্রভাষক। পরের বছর এমআইটিতে যোগ দেন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। এখানে এসেই তিনি নোবেল পাওয়া কাজটি করেন। বিদ্যুৎ–চৌম্বকীয় ও দুর্বল বলকে একীভূত করার মডেল প্রস্তাব করেন। এই মডেলকেই এখন আমরা ইলেকট্রোউইক বা তড়িৎদুর্বল বল হিসেবে জানি। মডেল অনুসারে বলের দুর্বল অংশের বলবাহী কণাগুলোর ভরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভাঙনের মাধ্যমে। এই মডেলেরই একটি দিক ছিল হিগস বোসন বা ঈশ্বর কণার পূর্বানুমান। ওয়াইনবার্গ যে গবেষণাপত্রে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেটি উচ্চ শক্তির পদার্থবিদ্যায় অন্যতম বেশি উদ্ধৃতি পাওয়া একটি পেপার।

ব্যাপারটি নিয়ে গ্ল্যাশো ১৯৬৩ সালেই কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন, বৈদ্যুতিক, চৌম্বকীয় ও দুর্বল বল সম্ভবত আংশিক একীভূত তড়িৎদুর্বল বল থেকে এসে থাকতে পারে। ১৯৬৭ সালে ওয়াইনবার্গ ও আবদুস সালাম স্বতন্ত্রভাবে মডেলটিকে সংশোধন করেন। তাঁরা দেখান, বলবাহী ডব্লিউ ও জেড কণার ভর হিগস কৌশলের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিসাম্য ভাঙন থেকেই পাওয়া যায়। একীভূত এই তড়িৎদুর্বল বল চারটি কণা দিয়ে কাজ করে। বিদ্যুৎ–চৌম্বকীয় অংশের জন্য ফোটন আর দুর্বল বলের জন্য একটি নিরপেক্ষ জেড কণা ও দুটি চার্জিত ডব্লিউ কণা কাজ করে।

দুর্বল নিরপেক্ষ প্রবাহ আবিষ্কারের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে এ তত্ত্ব প্রথম পরীক্ষামূলক সমর্থন পায়। ১৯৮৩ সালে সার্নের গবেষণাগারে কার্লো রুবিয়ার দল ডব্লিউ ও জেড বোসন প্রস্তুত করেন। অবশ্য তার আগেই ১৯৭৯ সালে তিন বিজ্ঞানী—শেলডন, ওয়াইনবার্গ ও সালাম তত্ত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন। রুবিয়ারাও বাদ যাননি। তিনি ও সিমন ভ্যান ডার মির ১৯৮৪ সালে সম্মানজনক এই পুরস্কারে ভূষিত হন।

ওয়াইনবার্গদের সাফল্য আরও আরও বলকে একীভূত করতে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেয়। ১৯৭৪ সালেই গ্ল্যাশো ও হাওয়ার্ড জর্জি প্রস্তাব করেন প্রথম মহাএকীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব। যেখানে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের তিন তত্ত্বকে (মহাকর্ষ ছাড়া বাকি তিন) একীভূত আকারে দেখানো যেতে পারে। বর্তমানে অনেকগুলো মহাএকীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব প্রস্তাবিত থাকলেও পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ নেই।

১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ওয়াইনবার্গ ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিন হিগিনস প্রফেসর অব ফিজিকস। ১৯৭৯ সালে তিনি কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের পুনঃসাধারণীকরণের (Renormalization) আধুনিক ধারণার প্রবর্তন করেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তত্ত্ব থেকে অসীম রাশিকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। তাঁর এ কাজের মাধ্যমে ফলপ্রসূ কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব তৈরির পথ খুলে যায়।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ পিটার ওয়িটের মতে, তাত্ত্বিক কণাপদার্থবিদ্যার সবচেয়ে সফল যুগটিতে (ষাটের দশক থেকে আশির দশকের শেষ দিক) ওয়াইনবার্গ ছিলেন তর্কযোগ্যভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ। তাঁর নোবেলজয়ী আবিষ্কারকে ওয়িট পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের সেরা মৌলিক জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়াইনবার্গকে নিয়ে প্রশংসার কলম চলেছে প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের। তাঁদের মধ্যে আছেন রিচার্ড ফাইনম্যান, মারে গেল-মান, জন প্রেস্কিল, ব্রায়ান গ্রিনদের মতো বিজ্ঞানীরা।

তাঁর বিখ্যাত জনপ্রিয় বই দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস: আ মডার্ন ভিউ অব দ্য অরিজিন অব দ্য ইউনিভার্স। বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম ও তার পরবর্তী প্রসারণের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এতে তিনি। জীবনের শেষের দিকে তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে মন দেন। ২০১৫ সালে লেখেন টু এক্সপ্লেইন দ্য ওয়ার্ল্ড: দ্য ডিসকভারি অব মডার্ন সায়েন্স। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় থার্ড থটস। বিজ্ঞানবিষয়ক ২৫টি অসাধারণ লেখার এই সংকলন ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।

পুরস্কার ও সম্মাননাবিজ্ঞানমনস্কদের একটাই আশা: ওয়াইনবার্গদের মতো ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরা যেন ক্ষণে ক্ষণে নয়, প্রতিক্ষণে জন্ম নেন।

ওয়াইনবার্গদের সাফল্য আরও আরও বলকে একীভূত করতে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেয়। ১৯৭৪ সালেই গ্ল্যাশো ও হাওয়ার্ড জর্জি প্রস্তাব করেন প্রথম মহাএকীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব। যেখানে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের তিন তত্ত্বকে (মহাকর্ষ ছাড়া বাকি তিন) একীভূত আকারে দেখানো যেতে পারে। বর্তমানে অনেকগুলো মহাএকীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব প্রস্তাবিত থাকলেও পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ নেই।

১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ওয়াইনবার্গ ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিন হিগিনস প্রফেসর অব ফিজিকস। ১৯৭৯ সালে তিনি কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের পুনঃসাধারণীকরণের (Renormalization) আধুনিক ধারণার প্রবর্তন করেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তত্ত্ব থেকে অসীম রাশিকে এড়িয়ে যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। তাঁর এ কাজের মাধ্যমে ফলপ্রসূ কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব তৈরির পথ খুলে যায়।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ পিটার ওয়িটের মতে, তাত্ত্বিক কণাপদার্থবিদ্যার সবচেয়ে সফল যুগটিতে (ষাটের দশক থেকে আশির দশকের শেষ দিক) ওয়াইনবার্গ ছিলেন তর্কযোগ্যভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ। তাঁর নোবেলজয়ী আবিষ্কারকে ওয়িট পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের সেরা মৌলিক জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ওয়াইনবার্গকে নিয়ে প্রশংসার কলম চলেছে প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের। তাঁদের মধ্যে আছেন রিচার্ড ফাইনম্যান, মারে গেল-মান, জন প্রেস্কিল, ব্রায়ান গ্রিনদের মতো বিজ্ঞানীরা।

তাঁর বিখ্যাত জনপ্রিয় বই দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস: আ মডার্ন ভিউ অব দ্য অরিজিন অব দ্য ইউনিভার্স। বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম ও তার পরবর্তী প্রসারণের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এতে তিনি। জীবনের শেষের দিকে তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে মন দেন। ২০১৫ সালে লেখেন টু এক্সপ্লেইন দ্য ওয়ার্ল্ড: দ্য ডিসকভারি অব মডার্ন সায়েন্স। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় থার্ড থটস। বিজ্ঞানবিষয়ক ২৫টি অসাধারণ লেখার এই সংকলন ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।

নবীন বিজ্ঞানীদের জন্য চার পরামর্শ

ক. সব কিছু জানার দরকার নেই

ওয়াইনবার্গের যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন হয়, তখন পদার্থবিজ্ঞান তার কাছে এক বিশাল সমুদ্র মনে হয়েছে। ২০০৩ সালে নেচার সাময়িকীতে একটি প্রবন্ধে এ কথা উল্লেখ করেন ওয়াইনবার্গ। তিনি স্মরণ করেন, এরকম একটি মহাসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভেবেছেন কীভাবে তাঁর গবেষণা করবেন। কারণ এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তার সব তো তিনি জানেন না।

বেশিরভাগ সময় শিক্ষার্থীরা কোনো কোনো বিষয়ের গভীরতা ও বিশালতা নিয়ে এতোই অভিভূত হয়ে পড়ে যে শুরু করার জন্য কোন রাস্তা বের করতে পারে না। 'তোমার সব কিছু জানার দরকার নেই, কারণ পিএইডডির সময় আমিও তেমন কিছু জানতাম না,' বলেছেন ওয়াইনবার্গ।

খ. উত্তাল সমুদ্রই ভাল

ওয়াইনবার্গ তখন অধ্যাপক। একদিন তাঁর এক শিক্ষার্থী এসে বলে, সে বিষয় পরিবর্তন করতে চায়। কণা পদার্থবিজ্ঞানের বদলে সে ওয়াইনবার্গের সঙ্গে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী।শিক্ষক হিসেবে ওয়াইনবার্গ একটু মনোবেদনা নিয়ে কারণ জানতে চান। শিক্ষার্থীটি তাকে জানায়—কণা পদার্থবিজ্ঞানের অবিন্যস্ত ঝড়ঝাপটার তুলনায় সাধারণ আপেক্ষিকতার নীতিগুলো সুসংহত ও অনেক গোছানো। এটা শুনে ওয়াইনবার্গের সরস জবাব, তাহলে তো কণা পদার্থবিজ্ঞানেই কাজ করা বেশি দরকার। কারণ সেখানে এখনো অনেক সৃজনশীল কাজের সুযোগ আছে।কাজেই ওয়াইনবার্গের পছন্দ হলো সাঁতার জানলে উত্তাল সাগর বেছে নেওয়াটাই ভাল। কারণ তাতে অনিশ্চয়তা থাকলেও নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

গ. সময় নষ্ট করার জন্য অনুতপ্ত হয়ো না

ওয়াইনবার্গের এই পরামর্শটি খুবই সুন্দর—'ব্যর্থতার জন্য নিজেকে ক্ষমা করে দাও। ভুল সমস্যার পেছনে সময় নষ্ট করার জন্য নিজেকে ক্ষমা করো। মনে রেখো, যা যা খারাপ হওয়ার কথা, তা খারাপ হবেই। কিন্তু সব কিছুর শেষে রূপালি আলোর রেখা দেখা যাবে।'এ বিষয়ে ওয়াইনবার্গ একটি উদাহরণ দেন। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতেও বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য। তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তাদের এই কাজই ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনকে কাজ করার জন্য সঠিক সমস্যা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।ওয়াইনবার্গ যোগ করেছেন, 'বেশিরভাগ সময় জানবেই না, তুমি ঠিক নাকি ভুল পথে আছো। কিন্তু তুমি যদি সৃজনশীল হও, তাহলে দিন তুমি বিজয়ীর হাসি হাসবে।'

ঘ. বিজ্ঞানের ইতিহাস

নিজের গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞানের ইতিহাসও নিবিড়ভাবে জানার জন্য নবীন বিজ্ঞানীদের প্রতি ওয়াইনবার্গের আহবান ছিল। কারণ অনেক সময় নিজের কাজ বিজ্ঞানে কী কাজে লাগবে, তা সঠিকভাবে ও অল্পসময়ের মধ্যে বোঝা যায় না। কিন্তু ইতিহাস জানা থাকলে বোঝা যাবে, 'এই কাজের মাধ্যমে কীভাবে তুমি ইতিহাসের অংশ হচ্ছ। এটি তোমাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।'দুনিয়ার সত্যাসত্য আর সেটির নিয়মকানুন জানার জন্য মানুষের চিরন্তন প্রয়াস যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন লোকে স্টিভেন ওয়াইনবার্গকে স্মরণ করবে তার সময়ের একজন দুর্দান্ত বিজ্ঞানী হিসেবে।

soruser " bigganchinta : wikipedia

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0