রবার্ট কচ এর জীবনী | Biography of Robert Koch

রবার্ট কচ এর জীবনী | Biography of Robert Koch

রবার্ট কচ-আধুনিক অণুজীববিজ্ঞানের জনক

|

জন্ম |

হাইনরিখ হের্মান রোবের্ট কখ

১১ ডিসেম্বর ১৮৪৩ ক্লাউস্টহাল, হানোফার রাজ্য, জার্মান রাজ্যসংঘ

|

|---|---|

|

মৃত্যু |

২৭ মে ১৯১০ (বয়স ৬৬) বাডেন-বাডেন, বাডেনের মহাডিউকরাজ্য, জার্মান সাম্রাজ্য

|

|

জাতীয়তা |

জার্মান |

|

মাতৃশিক্ষায়তন |

গ্যোটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয় |

|

পরিচিতির কারণ |

ব্যাকটেরিয়া বিজ্ঞান-এর প্রতিষ্ঠাতা রোগজীবাণু তত্ত্ব ক্ষেত্রে কখের স্বতঃসিদ্ধসমূহ অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা ও কলেরার জীবাণু পৃথককরণ |

| পুরস্কার |

|

|

বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন |

|

|

কর্মক্ষেত্র |

অণুজীববিজ্ঞান |

|

প্রতিষ্ঠানসমূহ |

সাম্রাজ্যিক স্বাস্থ্য কার্যালয়, বার্লিন, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় |

|

ডক্টরাল উপদেষ্টা |

গেয়র্গ মাইসনার |

|

অন্যান্য উচ্চশিক্ষায়তনিক উপদেষ্টা |

ফ্রিডরিখ গুস্টাভ ইয়াকব হেনলে কার্ল এভাল্ড হাসে রুডলফ ফির্চভ |

|

যাদেরকে প্রভাবিত করেছেন |

ফ্রিডরিখ ল্যোফলার |

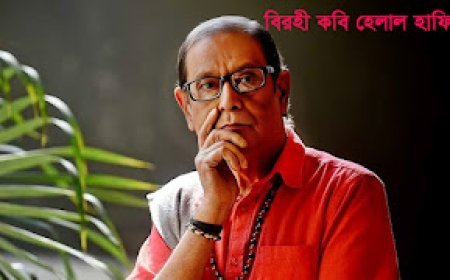

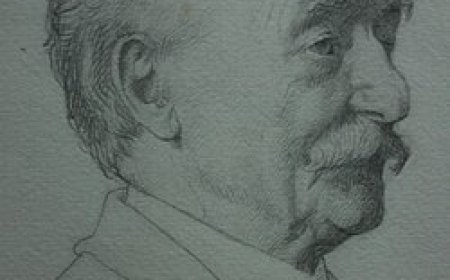

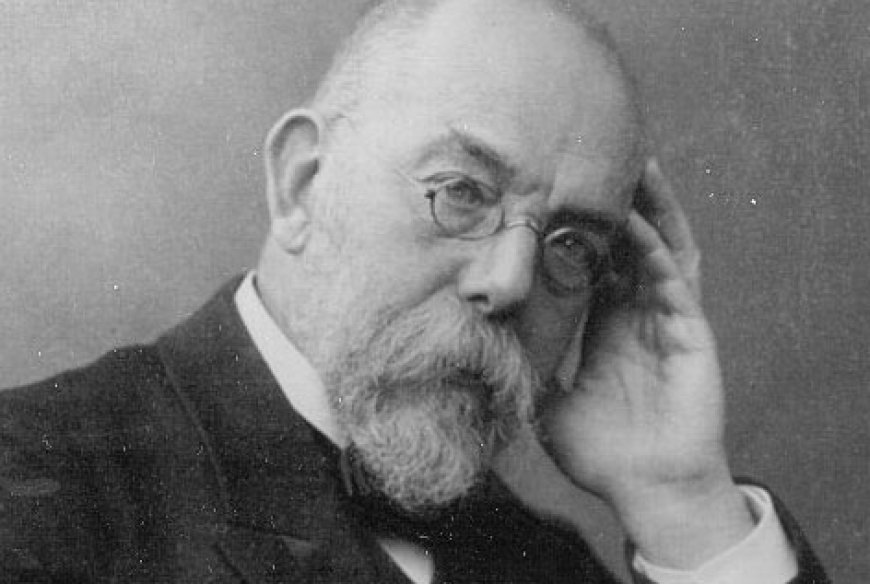

হাইনরিখ হের্মান রোবের্ট কখ

বিকল্প প্রতিবর্ণীকরণে রোবার্ট কখ বা রবার্ট কখ) (জার্মান: Heinrich Hermann Robert Koch) (জন্ম ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৩, ক্লাউস্টহাল, হানোফার, জার্মানি; মৃত্যু ২৭শে মে, ১৯২০, বাডেন-বাডেন, জার্মানি) একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জার্মান চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি পরীক্ষাগারে অনেক শ্রম ও যত্ন সহকারে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে অণুজীব-সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও গবেষণাকে আধুনিক ব্যাকটেরিয়া বিজ্ঞানে উন্নীত করেন।

তিনি প্রমাণ করে দেখান যে বিশেষ বিশেষ জীবাণুর কারণে বিশেষ বিশেষ রোগ ঘটে। তাকে ব্যাকটেরিয়া বিজ্ঞানের পিতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা ও কলেরার মত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলিকে শনাক্ত করেন এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগের বাহক প্রাণীদের আবিষ্কার করেন।

কখ ১৮৪৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে জার্মানির হার্ত্স পর্বতমালাতে অবস্থিত ক্লাউস্টহাল-সেলারফেল্ড নামের একটি খনি শিল্পশহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ, খুদে প্রাণী ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন এবং বিরাট কোনও অভিযাত্রী হবার স্বপ্ন দেখতেন। ১৮৬২ সালে তিনি গ্যোটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থে প্রবেশ করেন এবং

সেখানে উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন। তার লক্ষ্য ছিল অভিযান চিকিৎসক হিসেবে কাজ করা। স্নাতক হবার পরে কখ চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথমে তিনি হামবুর্গ সাধারণ হাসপাতালে নবিশী করেন ও পরে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি কেন্দ্রেও কাজ করেন। এরপর তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা দিতে শুরু করেন। হামবুর্গ শহরে তিনি এমি ফ্রাৎসের সাথে পরিচিত হন ও তাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি একজন পল্লী চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পেশাগত কাজকর্মের পাশাপাশি তিনি জ্ঞানের আরও বহু বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী ছিলেন, যাদের মধ্যে পুরাতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, পেশাক্ষেত্রের রোগব্যাধি (যেমন সীসার বিষক্রিয়া) এবং ব্যাকটেরিয়া বিজ্ঞান নামক নতুন একটি শাস্ত্র ছিল অন্যতম।

ব্যাকটেরিয়াতত্ত্বের এক স্বর্ণযুগের আখ্যান

যক্ষ্মা; ভয়ংকর একটি শব্দ। প্রমিত চিকিৎসাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এক ভয়ংকর শব্দ। শুধু শুধু রোগ বাঁধাতে কে চায়, বলুন! একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ্মার প্রতিষেধক প্রদান করার নিয়ম, এটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত নির্ধারিত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। “যক্ষ্মা হলে রক্ষা নাই, এ কথাটির ভিত্তি নাই”, খুবই শ্রুতিমধুর এক প্রচারণা, যা এখনো বিদ্যমান। যক্ষ্মার জন্য ব্যবহৃত ওষুধটিকে চিকিৎসাশাস্ত্র আলাদা করে সরিয়ে রেখেছে, কেবলমাত্র যক্ষ্মাতেই যেন এর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে যখন রোগের জীবাণুতত্ত্ব নতুন নতুন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, যক্ষ্মার কারণ হিসেবে কোনো জীবাণু দায়ী কি না, তা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন চিকিৎসকেড়া। যক্ষ্মার জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া Mycobacterium tuberculosis অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার মতো প্রাণিদেহে বিচরণ করে না। শত বছর পূর্বে ঠিক এ কারণেই বারংবার ব্যাকটেরিয়াটি থেকে যাচ্ছিল গবেষকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সকলেই হাল ছেড়ে দিলেও এর সুরাহা না করা পর্যন্ত সুস্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না একজন রবার্ট কচ।

সেসময়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া দেখার জন্য এক বিশেষ ধরনের রঞ্জন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হতো। গবেষণায় কোনো কূল-কিনারা করতে না পেরে শেষতক রবার্ট কচ এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই সন্দিহান হয়ে ওঠেন, তাই যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়াকে খুঁজতে তিনি প্রণয়ন করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রঞ্জন পদ্ধতি; যা বর্তমানে ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটির ভিত্তিস্বরূপ। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, যক্ষ্মার জন্য দায়ী ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়াটি হলো Mycobacterium tuberculosis। শুধু তা-ই নয়, সে সময়ে তিনি অ্যানথ্রাক্স, কলেরা নিয়েও বিস্তর গবেষণা করেন। এই দু’টো রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াদ্বয়ও সফলভাবে চিহ্নিত করেন তিনি।

জার্মানির ক্লসথাল শহরে ১৮৪৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন রবার্ট কচ। তার বাবা স্থানীয় এক রূপার খনিতে প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই নিজে নিজে পত্রিকা পড়তে শিখে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা অবস্থাতেই তিনি টের পান যে, জীববিজ্ঞানের প্রতি তার মাঝে কাজ করছে আলাদা এক মোহ। সে মোহ থেকেই তিনি উচ্চতর পড়াশোনা করেন চিকিৎসাশাস্ত্রে।

ছাত্রাবস্থাতেই জরায়ুর স্নায়বিক কার্যক্রম গবেষণায় পুরষ্কৃত হয়ে সুযোগ ঘটে চিকিৎসাশাস্ত্রের আরেক মহারথী রুডলফ ভারশো’র সান্নিধ্যে আসবার। ১৮৬৬ সালে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে হ্যামবার্গের জেনেরাল হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু করেন। পরবর্তী বছরেই রবার্ট কচ বিয়ে করেন, তার জীবনের প্রথম অণুবীক্ষণযন্ত্রটি ছিল সহধর্মিণীর দেওয়া উপহার।

বিভিন্ন স্থানে কিছুকাল চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, একইসাথে প্রস্তুতি নিতে থাকেন বিভাগীয় মেডিকেল অফিসার নিয়োগের পরীক্ষার জন্য। উক্ত পরীক্ষায় পাশ করে ১৮৭০ সালে তিনি স্বেচ্ছায় তৎকালীন ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে যোগদান করেন একজন চিকিৎসক হিসেবে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিনি চলে আসেন বর্তমান পোল্যান্ডের উলস্টেইন শহরে, প্রায় আট বছর সেখানে তিনি বিভাগীয় মেডিকেল অফিসার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে জীবাণুতত্ত্বটি তখনো বিজ্ঞানমহলে অনিশ্চিত ছিলো। রবার্টের অ্যানাটমি শিক্ষক জ্যাকব হেনলি সজোরে একটি রোগ সংক্রমণের কারণ হিসেবে জীবাণুর আক্রমণ রয়েছে বলে দাবি করে আসছিলেন। উলস্টেইন শহরে দায়িত্বরত অবস্থাতেই রবার্ট সিদ্ধান্ত নেন, তার শিক্ষকের এই মতবাদ খতিয়ে দেখা যাক্।

সেসময়ে শত শত গৃহপালিত পশু অ্যানথ্রাক্স নামক একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছিল। একই সময়ে এই রোগে শতাধিক মানুষের মৃত্যুও পর্যবেক্ষণ করেন রবার্ট। তিনি দেখতে পান যে, আক্রান্ত প্রাণির রক্তে একধরনের লম্বাটে জীবাণুর উপস্থিতি রয়েছে, যা সুস্থ মানুষের রক্তে সাধারণত থাকে না। পরীক্ষা করে দেখেন যে, অসুস্থ প্রাণির রক্ত সুস্থ প্রাণিতে প্রবেশ করানো হলে, সুস্থ প্রাণীটিও অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হচ্ছে।

তিনি একে একে ইঁদুর, খরগোশ, কুকুর, পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীতে একই পরীক্ষা করে দেখতে পান, এরা প্রত্যেকে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে অল্প সময়ের মাঝেই মারা যাচ্ছে। এই প্রাণীগুলোর কয়েক প্রজন্মের মাঝেও পরীক্ষা করে একই ফল পান তিনি। প্রতিক্ষেত্রে জীবাণুটির দেখা পেলেও, তাদের দৈর্ঘ্যে ভিন্নতা দেখতে পেয়ে তিনি ধারণা করেন, জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো ধীরে ধীরে লম্বাকার ধারণ করার মাধ্যমে বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রজনন সম্পন্ন করছে। কিন্তু তিনি ততদিনে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণের জন্য প্রাণীর রক্তে এই লম্বাকৃতির জীবাণুর উপস্থিতি প্রয়োজন। তিনি যা বুঝতে পারেননি, তা হলো, আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত কিছুদিন দেহের বাইরে রেখে দিলে, ব্যাকটেরিয়াগুলো সুস্থ প্রাণীকে সংক্রমণের শক্তি হারিয়ে ফেলে; কিন্তু একই ব্যাকটেরিয়া মাটির উপর বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে সক্ষম, সুস্থ প্রাণীকে সংক্রমণ করতেও সক্ষম।

এনথ্রাক্স রোগের কারণ আবিষ্কার

১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে রবার্ট কখ্ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীকালে ১৮৭২ সাল হতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ই তিনি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো করেন।

সে সময় এনথ্রাক্স গবাদিপশুদের জন্য প্রাণঘাতী রোগ ছিল। রবার্ট কখ্-এর কর্মস্থলে এই রোগের প্রকোপ শুরু হলে তিনি এই রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু এই রোগ নিয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট যন্ত্রপাতি তাঁর কাছে ছিল না। ছিল না কোনো গবেষণাগার। এমন কি আশেপাশে ভালো কোনো গ্রন্থাগারও ছিল না। তিনি এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতেন। তাঁর গবেষণা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেখানে বন্ধু-বান্ধব কিংবা সংক্রামক রোগ নিয়ে কাজ করেন এমন কোনো গবেষকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলে তাঁর গবেষণা থেমে থাকে নি।

নিজের থাকার জায়গাতে তিনি বানিয়ে নিলেন একটি গবেষণাগার। গবেষণা করার যন্ত্রের অভাব মিটিয়ে নিলেন নিজ হাতে কিছু যন্ত্র তৈরি করে। আর সাথে ছিল একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।

এনথ্রাক্সের জীবাণু এনথ্রাক্স ব্যাসিলাস (Anthrax bacillus) পূর্বেই আবিষ্কার করা হয়েছিল। তবে এই জীবাণুর ফলে যে গবাদিপশুর এনথ্রাক্স রোগ হয়, তা রবার্ট কখ্ সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন। এই পরীক্ষাটি করার জন্য তিনি এনথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত পশুর প্লীহা (Spleen) থেকে সংগৃহীত জীবাণু দ্বারা কিছু ইঁদুর সংক্রমিত করেন। আবার একই সময় অন্য কিছু ইঁদুরের শরীরে সুস্থ গবাদিপশুর প্লীহা (Spleen) থেকে সংগৃহীত রক্ত প্রবেশ করান। এরপর তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, এনথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত পশুর দেহ হতে সংগৃহীত জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত ইঁদুরগুলো এনথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যে সকল ইঁদুরের দেহে সুস্থ পশুর প্লীহা (Spleen) থেকে সংগৃহীত রক্ত প্রবেশ করানো হয়েছিল, সে সকল পশু এনথ্রাক্সে আক্রান্ত হয় নি। এর মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, এনথ্রাক্স রোগের জন্য মূলত এনথ্রাক্স ব্যাসিলাস (Anthrax bacillus) জীবাণু দায়ী।

প্রমাণ চাই, আরো প্রমাণ!

কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফলে রবার্ট কখ্ যথেষ্ট সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিজ্ঞানের যে কোনো আবিষ্কার যে সত্য, তা প্রমাণ করতে চাই অকাট্য প্রমাণ। এবং, সেটি একটি দুটি হলে হবে না, হতে হবে ভুরি ভুরি। তাই প্রমাণ চাই, আরো প্রমাণ!

বিজ্ঞানী রবার্ট কখ্ এবার ভিন্নভাবে আরেকটি পরীক্ষা করেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, যে সকল এনথ্রাক্স ব্যাসিলাস (Anthrax bacillus) জীবাণু কখনো কোনো জীবের সংস্পর্শে আসে নি, সে সকল জীবাণু পশুর দেহে এনথ্রাক্সের সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম।

এই পরীক্ষার জন্য তিনি এনথ্রাক্সের জীবাণু সংগ্রহ করে পশুর দেহে সংক্রমণ না করেই, আলাদাভাবে এই জীবাণুগুলোকে বেড়ে উঠতে দেন। এরপর তিনি দীর্ঘদিন এই জীবাণুগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেন। এর নানা ছবি তোলেন ও নিজ হাতে এর ছবি অংকন করে এই জীবাণুগুলোর আচরণ, স্বভাব ইত্যাদি বুঝতে চেষ্টা করেন। এই জীবাণুগুলো কীভাবে বেড়ে ওঠে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় তা তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

তিনি আবিষ্কার করেন যে, যখন এরা প্রাণীদেহের বাহিরে থাকে এবং আশেপাশের পরিবেশ জীবাণুগুলোর জীবন ধারণের জন্য অনুপযোগী হয়, তখন এরা এদের কোষ দেহের অভ্যন্তরে পরবর্তীকালে নতুন জীবাণু তৈরি করতে সক্ষম এমন কোষ তৈরী করে। একে স্পোর বলা হয়। এই স্পোর প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। বিশেষত, অক্সিজেন ছাড়া টিকে থাকতে পারে। আবার আশেপাশে পরিবেশ যখন অনুকূলে আসে, তখন স্পোর হতে এনথ্রাক্স ব্যাসিলাস (Anthrax bacillus) জীবাণু তৈরি হয়।

রবার্ট কখ্ কয়েক প্রজন্মব্যাপী এই জীবাণু বেড়ে উঠতে দেন এবং এদের স্পোর সংগ্রহ করেন। এরপর তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, প্রাণীদেহের সংস্পর্শে না এসেও, প্রাণী দেহের বাহিরে বেড়ে ওঠা এনথ্রাক্স ব্যাসিলাস (Anthrax bacillus) জীবাণু বা স্পোর প্রাণী দেহে প্রবেশ করলে তা এনথ্রাক্স রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এই আবিষ্কার তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দেয়। কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জনের পরও তিনি তাঁর গবেষণা থেকে দূরে সরে যান নি। বরং, তিনি এনথ্রাক্সের জীবাণু নিয়ে আরো চার বছর গবেষণা করেন। তিনি এনথ্রাক্স ব্যাসিলাস (Anthrax bacillus) জীবাণুর আরো উন্নত ছবি তোলেন ও এদের সম্পর্কে আরো নানা তথ্য আবিষ্কার করেন। পাশাপাশি তিনি মানবদেহে সৃষ্ট ক্ষতে কীভাবে ও কোন কোন জীবাণু সংক্রমণ ঘটায় তা নিয়েও গবেষণা করেন। অবাক করা বিষয় হলো, এত সব গবেষণা তিনি সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজের তৈরি গবেষণাগারেই করেছেন। খ্যাতি অর্জনের পরও দীর্ঘদিন তাঁর গবেষণা করার জন্য যথেষ্ট উপকরণ ছিল না। কিন্তু তাই বলে তাঁর গবেষণা থেমে থাকে নি।

পরবর্তী সময়ে ১৮৮০ সালে, তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে তিনি পুনরায় বার্লিনে ফিরে আসেন, ইমপেরিয়াল হেলথ অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এখানেই তিনি প্রথাগত অণুবীক্ষণ পদ্ধতির আরো উন্নতিতে কাজ শুরু করেন। ব্যাকটেরিয়া জীবনচক্র আরো নিশ্চিতভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ‘পিওর কালচার’ করতে শুরু করেন। তখনকার সময়ে যে ‘পিওর কালচার’ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তা বেশ সময়সাপেক্ষ। তাই রবার্ট কচ ভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। অণুজীববিজ্ঞানে এই পদ্ধতিটি একটি মাইলফলক হিসেবে আজও ব্যবহৃত হয়। রবার্ট কচ গবেষণায় এ-ও দেখতে পান যে, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার সম্ভব। এসমস্ত গবেষণার উপর প্রকাশিত গবেষণাপত্রটিকে চিহ্নিত করা হয় ‘ব্যাকটেরিয়াতত্ত্বের বাইবেল’ হিসেবে।

এ সাফল্যে রবার্ট কচের দুই সহকর্মীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ওয়াল্টার হেস্ এরই মাঝে রবার্টকে দেখান যে, সামুদ্রিক শৈবাল হতে এমন একটি পদার্থ তৈরি করা সম্ভব, যার অনেক উচ্চমাত্রার গলনাঙ্ক রয়েছে; এর নাম অ্যাগার। একে ‘পিওর কালচার’-এ ব্যাকটেরিয়ার পুষ্টিদানকারী হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। যেহেতু উচ্চ গলনাঙ্ক রয়েছে, সহজে গলে তরল হবারও সম্ভাবনা নেই। অপর সহকর্মী, জুলিয়াস পেট্রি এক বিশেষ ধরনের অগভীর, ঢাকনাযুক্ত পাত্র তৈরি করেন, যেখানে ব্যাকটেরিয়া সমৃদ্ধ পিওর কালচার রাখা যেতে পারে, অন্যকিছু দ্বারা দূষণেরও সম্ভাবনা নেই এতে। এটি এখনো পেট্রি ডিশ নামে পরিচিত।

১৮৮৩ সালে কখ মিশরে ও ভারতে স্থানীয়ভাবে মহামারি পর্যায়ে চলে যাওয়া কলেরা বা ওলাওঠা রোগ নিয়ে গবেষণা করার লক্ষ্যে গঠিত একটি কমিশনের প্রধান নির্বাচিত হন। ঐ বছরই তিনি কলেরা সৃষ্টিকারী ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া ধরনের জীবাণুটি আবিষ্কারের ঘোষণা দেন। তিনি দেখান যে ব্যাকটেরিয়াটি মূলত পানির মাধ্যমে বাহিত হয়ে কলেরা রোগের সংবহন ঘটায়। এছাড়া রিন্ডারপেস্ট নামক গবাদি পশুর সংক্রামক মহামারি রোগের জন্য টিকা প্রস্তত করেন। ফলে জার্মানিতে তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। তাঁকে ২৫ হাজার মার্কিন ডলারের সমতুল্য অর্থ দেওয়া হয় এবং গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১৮৯১ সালে তাঁকে বার্লিনের একটি বৃহৎ উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যার নাম ছিল সংক্রামক ব্যাধিসমূহের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র।

বর্তমানে এটিকে রোবের্ট কখ উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র নামকরণ করা হয়েছে। ১৮৯০ সালে তিনি টিউবারকুলিন নামের একটি পদার্থ আবিষ্কার করেন; পদার্থটিকে শুরুতে ত্রুটিবশত যক্ষ্মার একটি প্রতিকারমূলক ঔষধ হিসেবে গণ্য করা হলেও বর্তমানে এটিকে যক্ষ্মার উপস্থিতি শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এরপর কখ পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার কীটপতঙ্গ-বাহিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগব্যাধিগুলি নিয়ে গবেষণা করা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত কখ সেখানে কর্মরত ছিলেন। কখ ১৯০৫ সালে তার কাজের জন্য শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

মৃত্যু:

কখ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে জার্মানির স্বাস্থ্যোদ্ধারমূলক কেন্দ্র বাডেন-বাডেন শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

sourse: wikipedia

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0