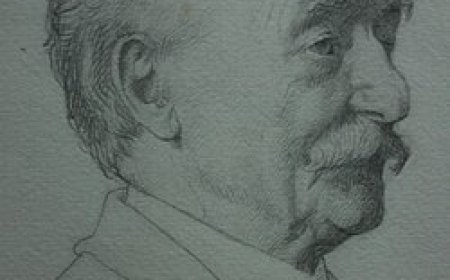

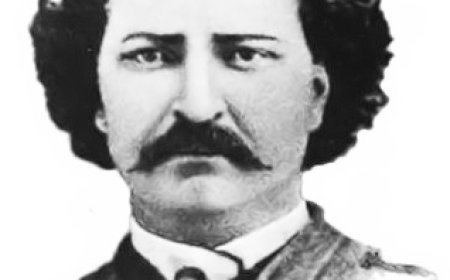

নবাব সলিমুল্লাহ এর জীবনী | Biography Of Nawab Sir Salimullah

নবাব সলিমুল্লাহ এর জীবনী |Biography Of Nawab Sir Salimullah

জন্ম |

নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ১৮৭১ সালের ৭ই জুন আহসান মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন | |

শিক্ষা লাভ |

১৮৯৩ সালে সলিমুল্লাহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন | |

রাজনীতি |

১৯০৩-০৪ সালে, নবাব সলিমুল্লাহ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করতে শুরু করেন। |

মুসলিম লীগ গঠন |

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাঞ্জাবে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয় |

মৃত্যু |

১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি তার ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল |

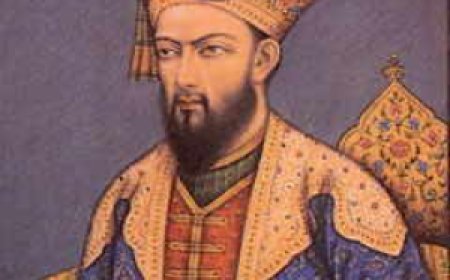

জন্ম ও পরিবার, Birth and family

নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ১৮৭১ সালের ৭ই জুন আহসান মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নবাব আহসানুল্লাহর এবং বেগম ওয়াহিদুন্নেসার জেষ্ঠ পুত্র তথা নবাব খাজা আব্দুল গনির নাতি। আহসনউল্লাহ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি বাড়িতেই উর্দু, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শিখতেন। নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন একজন পরোপকারী ব্যক্তি। তিনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উদারভাবে অবদান রেখে গেছেন।

শিক্ষা লাভ, Education

১৮৯৩ সালে সলিমুল্লাহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন, কিন্তু ১৮৯৫ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ছেড়ে দেন। তারপর তিনি ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০১ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, সলিমুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ জীবিত পুত্র হিসাবে, ঢাকা নবাব এস্টেটের প্রধান হন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে "নবাব" উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনিই প্রথম প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানান।

রাজনীতি, Politics

১৯০৩-০৪ সালে, নবাব সলিমুল্লাহ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করতে শুরু করেন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, যেদিন বঙ্গীয় প্রদেশ বিভক্ত হয়, সলিমুল্লাহ নর্থব্রুক হলে সমগ্র পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতাদের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন যেখানে মোহামেডান প্রাদেশিক ইউনিয়ন নামে একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। ফ্রন্টের অন্যদের সাথে, সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার চারপাশে সভা সংগঠিত করেন বিভাজনের পক্ষে, যখন কংগ্রেস এটির বিরোধিতা করার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯০৬ সালের ১৪ এবং ১৫ এপ্রিল, সলিমুল্লাহ ঢাকার শাহবাগে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনের প্রথম সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং সভাপতি মনোনীত হন। সলিমুল্লাহ বেশ কয়েকটি লীগ এবং সম্মেলনে কর্তৃপক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলতে থাকেন। ১৯০৭ সালে, তিনি নতুন কলকাতা গঠিত অল বেঙ্গল মুসলিম লীগের সভাপতি হন। ১৯০৮ সালে, তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি হন, এবং ১৯০৯ সালে সভাপতি হন।

১৯১১ সালের মার্চ মাসে, আহসান মঞ্জিলে একটি সভায়, তিনি রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এবং প্রাদেশিক শিক্ষাগত সম্মেলনে পৃথকভাবে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১২ সালের ২ মার্চ, সলিমুল্লাহ একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন যেখানে বাংলার দুটি মুসলিম লীগকে প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগে এবং দুটি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনে একত্রিত করা হয়। সলিমুল্লাহকে উভয় সংগঠনের সভাপতি করা হয়।

১৯১২ সালে, তিনি বলকান যুদ্ধের কারণে হুমকির মুখে তুর্কি মুসলমানদের সহায়তা করার জন্য পূর্ব বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, তুরস্ক জার্মানির সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার পরে তিনি মিত্রশক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯১৪ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে প্রত্যাহার করেন।

মুসলিম লীগ গঠন

১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগে 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠনের সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ খান দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মুসলমানদেরকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করার পর হিন্দি এবং উর্দু'র বিরোধ সৃষ্টি হলে মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে সৈয়দ আহমদ সচেতন হয়ে উঠেন এবং ১৮৮৯ সালে রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। ১৮৯৩ সালে উত্তর ভারতে 'মোহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অরগানাইজেশন অব আপার ইন্ডিয়া' গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে সাহরানপুরে মুসলিম রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাঞ্জাবে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। এদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ এবং মুসলিম বিদ্বেষের ঝড় বয়ে যাওয়ায় স্যার সলিমুল্লাহকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম ঐক্যের কথা ভাবতে শুরু করেন।

১৯০৬ সালের নভেম্বরে সলিমুল্লাহ সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের নিকট পত্রালাপে নিজের অভিপ্রায় তুলে ধরেন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের প্রস্তাব রাখেন। ১৯০৬ সালের ২৮-৩০শে ডিসেম্বর সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহুত হয়। শাহবাগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমগ্র ভারতের প্রায় ৮ হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। নবাব সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেন্সী' অর্থাৎ সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন; হাকিম আজমল খান, জাফর আলী এবং আরো কিছু প্রতিনিধি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। কিছু প্রতিনিধির আপত্তির প্রেক্ষিতে কনফেডারেন্সী শব্দটি পরিত্যাগ করে লীগ শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়। অবশেষে সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' বা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ঢাকায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করা হয়। এ সংগঠনের ব্যাপারে শুরু থেকেই হিন্দু জনগোষ্ঠী বিরূপ অবস্থান নেয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত দি বেঙ্গলি পত্রিকা নবগঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কে সলিমুল্লাহ লীগ হিসেবে অভিহিত করে।

শিক্ষায় অবদান

এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ঢাকার নওয়াবদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তৎকালে মুসলিমরা ধর্মবিরোধী ও বিজাতীয় শিক্ষা ভেবে ইংরেজি ও পশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকতো। কিন্তু ঢাকার নওয়াবগণ নিজেরা ইংরেজি শিক্ষা করেছেন এবং দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ ছিল তাঁদের শিক্ষা দর্শন। এজন্য মক্তব-মাদ্রাসার পাশাপাশি তাঁরা স্কুল-কলেজ স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

১৮৬৩ সালে খাজা আবদুল গনি ঢাকার কুমারটুলিতে নিজের নামে একটি হাই স্কুল খোলেন। সেখানে সরকারি রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দরিদ্র ছাত্রদের বিনা বেতনে প্রচলিত মানের লেখাপড়া করানো হতো। ১৯০৭ সাল পর্যন্ত গনিজ হাই স্কুল থেকে ছাত্রদের প্রবেশিকা পাশের তথ্য জানা যায়। আলীগড় কলেজ স্থাপনে ও উন্নয়নে তাঁর উল্লেযোগ্য অবদান রয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক মানসিকতার কারণে মুসলিম অভিভাবকেরা ইংরেজি স্কুলে ছাত্র ভর্তি করতে চাইতো না। এজন্যে ঢাকায় একটি এ্যাংলো-এ্যারাবিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৭১ সালে খাজা আবদুল গনি সরকারের নিকট আবেদন জানাতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তিনি উক্ত মাদ্রাসার জন্য জমি কিনে দেন। এ মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ মওলানা উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীকে নওয়াব গনি নিয়মিত ভাতা দিতেন। টাঙ্গাইলের জামুর্কিতে নওয়াব আবদুল গনি নিজের নামে আরেকটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নওয়াব এস্টেট থেকে দেয়া বার্ষিক অনুদানে স্কুলটি চলতো। পরবর্তী সময়ে স্কুলটির ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

মৃত্যু :

১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি তার ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। অসুস্থ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছিল কলকাতায় ৯৩ চৌরঙ্গী রোডের বাড়িতে। ১৬ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় কলকাতায় আলিয়া মাদরাসা সংলগ্ন ওয়েলসলি স্কোয়ার পার্কে নামাজে জানাজা শেষে ১৭ জানুয়ারি নবাব সলিমুল্লাহর মরদেহ ঢাকায় আনা হয়। ঢাকায় দু’টি জানাজা শেষে নবাবকে দাফন করা হয় বেগমবাজার পারিবারিক গোরস্তানে।

তার অকাল মৃত্যু নিয়ে রয়েছে নানা কৌতূহল, নানা প্রশ্ন, নানা জল্পনা-কল্পনা। অনুসন্ধানকারীদের অনুসন্ধিৎসু মন আজও খুঁজে বেড়ায় তার রহস্যময় মৃত্যু ঘটনার কারণ। কেন অকালে ঝরে গেলেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ প্রাণ, মুক্তির দূত, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা স্যার সলিমুল্লাহ? এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হলে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকত কি না প্রশ্ন থাকে। তাই এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, বঙ্গভঙ্গ, মুসলিম লীগ গঠন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নবাব স্যার সলিমুল্লাহই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নপুরুষ।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ’র মৃত্যু প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ কবি ফারুক মাহমুদ বলেন, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে নবাবের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে বড়লাট নবাবকে অপমানজনক কথা বলেন। যা তার সহ্য হয়নি। নবাবের সঙ্গে সব সময় একটি ছড়ি থাকত। সে ছড়ি দিয়ে নবাব বড়লাটের টেবিলে আঘাত করেন। এ নিয়ে চরম বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে বড়লাটের ইঙ্গিতে তার দেহরক্ষী নবাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন এবং গুরুতর আহত হন। পরে নবাবের মৃত্যু হয়। নিশ্ছিদ্র প্রহরায় নবাবের মরদেহ ঢাকায় আনা হয়। তার আত্মীয়স্বজনকেও মরদেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। ১৯১৫ সালের ১৭ জানুয়ারি সামরিক প্রহরায় বেগম বাজারে তাকে দাফন করা হয়। মাত্র ৪৪ বছরের জীবনে সলিমুল্লাহ সর্বভারতীয় পর্যায়ে যতটুকু প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন তা তাঁর উত্তর ও পূর্বপুরুষদের কেউই পারেননি।

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0