ডিমিত্রি মেন্ডেলেভ এর জীবনী | Biography of Dmitri Mendeleev

ডিমিত্রি মেন্ডেলেভ এর জীবনী | Biography of Dmitri Mendeleev

বিজয়ীদের বিজয়ী দিমিত্রি মেন্ডেলিভ

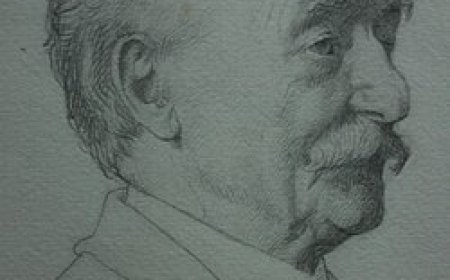

দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্দেলিয়েভ

(রুশ:) একজন রুশ রসায়নবিদ ও উদ্ভাবক। তিনি মৌলিক পদার্থসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ করে মৌলসমূহের পর্যায়ভিত্তিক ধর্ম আবিষ্কার করেন এবং তা কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম সার্থক পর্যায় সারণী তৈরি করেন। তার সময়ে যে মৌলসমূহ আবিষ্কার হয়নি, তিনি সেগুলিরও ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে সফল ভবিষ্যতবাণী করে যান।

শৈশব ও শিক্ষা

মেন্দেলিয়েভের জন্ম রাশিয়ার সাইবেরিয়ার তবলস্কের ভার্খিনি আরেমজিয়েনি গ্রামে। তার বাবা ইভান পাভলোভিচ মেন্দেলিয়েভ এবং মা মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা মেন্দেলিয়েভাGমেন্দেলিয়েভের দাদা পাভেল ম্যাক্সিমোভিচ রুশ অর্থোডক্স মণ্ডলীর একজন ধর্মযাজক ছিলেন। ইভানোভিচ তার ভাল নামটি পান ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণের সময়। তিনি একজন অর্থোডক্স খ্রিস্টান ছিলেন, যা তার পছন্দ ছিল না। পরবর্তীতে তিনি ধর্মত্যাগ করেন এবং যৌক্তিক একেশ্বরবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

মেন্দেলিয়েভের সম্ভবত ১৪ বা ১৭ জন ভাই-বোন ছিল, যার মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। তার বাবা ছিলেন চারুকলা, দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। তার বাবা মাঝ বয়সেই অন্ধ হয়ে চাকরি হারান। ফলে তার মায়ের কাঁধে সংসারের হাল ধরার দায়িত্ব বর্তায়। তিনি কাচের কারখানাতে চাকরি নেন। মেন্দেলিয়েভের তেরো বছর বয়সে তার পিতাকে হারান, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে মেন্দেলিয়েভের মায়ের কারখানাতে আগুনে পুড়ে মারা যান। মেন্দেলিয়েভ তবলস্কের জিমনেশিয়াম বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৮৪৯ সনে মেন্দেলিয়েোভের মা তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্যে সাইবেরিয়া থেকে মস্কো নিয়ে যান। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেনি। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, যেখানে তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তার পুরো পরিবার তার সাথে সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে আসে। স্নাতক হবার পরে তার যক্ষ্মা হয়, ফলে তিনি কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ক্রিমীয় উপদ্বীপে চলে যান। সেখানে থাকাকালীন সময়ে তিনি একটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন।

১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত মেন্দেলিয়েভ তরলের কৈশিকতা ও বর্ণালীমাপক যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন। তখন তিনি হাইডেলবের্গে ছিলেন। পরবর্তীতে ১৮৬১ সালে তিনি বর্ণালীমাপক যন্ত্র বিষয়ে তার প্রথম বই প্রকাশ করেন। ১৮৬২ সনের এপ্রিলে তিনি ফেউজভা নিকিতিশনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালে যথাক্রমে সেন্ট পিটার্সবার্গ টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ও সেন্ট পিটার্সবার্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। ১৯৬৫ সনে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল পানি ও অ্যালকোহলের মধ্যে সংযোগ। তিনি ১৮৬৭ সালে স্থায়ী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৮৭১ সালের মধ্যে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গকে স্বীকৃত ও স্বনামধন্য রাসায়নিক গবেষণার অন্যতম কেন্দ্রে রূপান্তর করেন। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাকে সম্মানসূচক কপলি পদক প্রদান করে।

১৮৭৬ সালের দিকে তিনি আনা ইভানোভা পোপভার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৮৮১ সালে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কথিত আছে যে, প্রত্যাখ্যাত হলে আনাকে তিনি আত্মহত্যার হুমকি দেন। তিনি ১৮৮২ সালে নিকিতিশনার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন এবং আনা পোপভাকে বিয়ে করেন।[৩] যদিও মেন্দেলিয়েভ বিচ্ছেদের পরে বিয়ে করেন দ্বিবিবাহকারী। অর্থোডক্স মণ্ডলীয় নিয়ম ছিল পুনঃবিবাহের মধ্যবর্তী সময় কমপক্ষে সাত হওয়া। তার বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিপার্শ্বিক বিতর্ক তাকে রুশ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্যপদ লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যদিও তার গবেষণাকর্ম ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ১৮৯০ সালের ১৭ই আগস্ট বহু বিতর্ক ও বাদানুবাদের মুখে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৮৯৩ সালে রাশিয়ার "ওজন ও পরিমাপ কার্যালয়ের" পরিচালক পদে আসীন হন। এই পদে থাকাকালীন সময়েই তিনি ভদকার (রুশ সুরা) উৎপাদন কেমন হবে তার একটা নির্দেশনা প্রদান করেন।

মেন্দেলিয়েভ পেট্রোলিয়ামের সংযুতি অন্বেষণ করেন এবং রাশিয়ার প্রথম খনিজ তেল শোধনাগার নির্মাণে বড় অবদান রাখেন। তাকে প্রথম পেট্রোলিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

দিমিত্রি মেন্ডেলিভ: যার স্বপ্ন পাল্টে দিয়েছিলো রসায়নের গতিপথ

“একবার স্বপ্নে দেখলাম এমন একটি ছক যেখানে সকল মৌল যথাযথভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ঘুম ভাঙতেই আমি সাথে সাথে এ ব্যাপারটি একটি কাগজে লিখে ফেলি।

অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটি? অবিশ্বাস্য ঠেকছে কি? বিশ্বাস না হলেও কিছু করার নেই। উক্তিটি পড়ে আপনি যা ভাবছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক। কেননা ‘পিরিয়ডিক টেবিল’ বা পর্যায় সারণীর আবিষ্কারক দিমিত্রি মেন্ডেলিভ নিজে এ কথা বলেছেন। রসায়নের গতিপথ পাল্টে দেয়া এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার পর্যায় সারণী। আর এমন গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কারই কিনা একটি স্বপ্নের ফল! তবে বলতেই হয়, মেন্ডেলিভ খুবই ভাগ্যবান একজন মানুষ। কারণ স্বপ্নটি তার সারাদিনের চিন্তার ফল হয়েই যে এসেছিলো!

রসায়নের প্রতি আজন্ম আগ্রহী দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিভ ১৮৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সাইবেরিয়ার রাশিয়ান অঙ্গরাজ্য ভারখাইন রেমজিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ইভান এবং মা মারিয়ার ঘরে মেন্ডেলিভ জন্মগ্রহণ করেন একাদশ সন্তান হিসেবে! এ ব্যাপারে যেমন মতান্তর রয়েছে, তেমনি বিতর্ক রয়েছে তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা নিয়েও। তবে সব বিতর্ক থেকে একটি বিষয়ে অন্তত নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মেন্ডেলিভের ভাই-বোন কম করে হলেও ১৫ জন ছিলেন!

মেন্ডেলিভের বাবা সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি ‘টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট’ এর একজন শিক্ষক ছিলেন। মেন্ডেলিভও পরবর্তীতে সে স্কুলে শিক্ষকতার ট্রেনিং নিয়েছেন। এ সময় তিনি তার রসায়ন বিজ্ঞানে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। তিনি ট্রেনিংয়ের পর অবসরে নিয়মিত গবেষণাগারে সময় কাটাতেন। আর তার এই আগ্রহ এবং ট্রেনিংয়ে ভালো ফলাফল তাকে এনে দিয়েছিল ইউরোপে গবেষণার সুযোগ, যা আক্ষরিক অর্থেই তার জীবন বদলে দিয়েছিল।

মেন্ডেলিভের শৈশব খুব একটা আর্থিক সচ্ছলতায় কাটেনি। তার বয়স যখন তের বছর, তখন তার বাবা মারা যান। বিশাল সংসার চালাতে স্বামীর গ্লাস ফ্যাক্টরি পুনরায় চালু করেন মেরি। তবে তিন বছরের মাথায় সে ফ্যাক্টরিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং ফ্যাক্টরিটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। মেন্ডেলিভের বয়স যখন ষোল বছর, তখন তার পরিবার তৎকালীন রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে আসে। আর এখানে এসে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা পান মেন্ডেলিভ। বাবার পরিচয়ে পিটার্সবার্গ টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সুযোগ পেয়ে যান।

পারিবারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝে বড় হওয়া মেন্ডেলিভ ছিলেন খিটখিটে স্বভাবের। কৈশোরের সে খিটখিটে মেজাজ টিকে ছিল উচ্চশিক্ষা পর্যন্তও। অল্পতেই রেগে যাওয়া এবং যার তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যেন ছিল তার নিত্য অভ্যাস। একে তো বাবার পরিচয়ে সুযোগ পেয়েছেন, তার উপর মেন্ডেলিভের খিটখিটে স্বভাব মোটেও ভালো লাগেনি তার কয়েকজন শিক্ষকের। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে তিনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দেন। সবাইকে তাক লাগিয়ে, পরীক্ষার সময় টিউবারকুলোসিসে ভোগা মেন্ডেলিভ প্রথম স্থান অধিকার করেন! শুধু তা-ই নয়, ১৮৫৬ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানেও তার ফলাফল ছিল অত্যন্ত ভালো।

স্কলারশিপ নিয়ে ইউরোপে গবেষণা করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই জার্মানির হাইডেলবার্গে কাটিয়েছেন মেন্ডেলিভ। কয়েক মাস হলেও তার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটান তিনি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি বিখ্যাত রসায়নবিদ রবার্ট বুনসেনের সাহচর্যে কাজ করেন। ১৮৬০ সালে বুনসেন ও তার বন্ধু কিরশফ রাসায়নিক স্পেক্ট্রোস্কপি ব্যবহার করে নতুন মৌল সিজিয়াম আবিষ্কার করেন। আর এই নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের গবেষণায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন মেন্ডেলিভ।

“একই তাপমাত্রা ও চাপে সমআয়তনের সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে”

১৮৬০ সালে জার্মানির কার্লশ্রুহে রসায়ন বিজ্ঞানকে মানসম্মত করতে এবং পারমাণবিক ভর সঠিকভাবে নির্ণয়ের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সে সম্মেলনে অ্যামেদিও অ্যাভোগেড্রোর উপরের বিখ্যাত নীতিটি বিশ্লেষণ করা হয়। এই নীতি মেন্ডেলিভকে অভিভূত করে। সম্মেলনে পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের যে সকল পদ্ধতি আলোচনা করা হয় সেগুলো খুব মনোযোগ সহকারে আত্মস্থ করেন তিনি। ধারণা করা হয়, রাসায়নিক ভরের উপর ভিত্তি করে তার তৈরি করা পর্যায় সারণীর উপর এই সম্মেলনের ব্যাপক প্রভাব ছিল।

জার্মানি গিয়ে মেন্ডেলিভ একদিকে যেমন অনেক কিছু জেনেছেন, অন্যদিকে নিজ দেশ রাশিয়ায় রসায়নের অনগ্রসরতা অনুধাবন করেছেন। এই অনুধাবন থেকে রসায়নে রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের আরো এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৮৬১ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ ফিরে আসেন। আর এই প্রত্যয় থেকেই তার দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে চলা শুরু হয়। তিনি মাত্র ৬১ দিনে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ‘অরগানিক কেমিস্ট্রি’ বা ‘জৈব রসায়ন’ নামক একটি বই রচনা করেন। বইটি রাশিয়ায় ‘ডমিডভ’ নামক সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করে। আর এই বইটিই দিমিত্রি মেন্ডেলিভকে রাশিয়ায় রসায়নবিদদের মধ্যে প্রথম সারিতে আসন তৈরি করে দেয়।

সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার পর নিজের প্রতিভা এবং আকর্ষণীয় বক্তৃতার কল্যাণে দ্রুতই শিক্ষার্থীদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মেন্ডেলিভ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পাঁচ বছরের মাথায় ৩৩ বছর বয়সী মেন্ডেলিভ পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হন। এমন প্রভাবশালী এবং সম্মানজনক অবস্থানে গিয়ে দেশে রসায়নকে আরো উপরে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন মেন্ডেলিভ। ১৮৬৯ সালে তিনি লিখে ফেললেন আরো একটি পাঠ্যপুস্তক ‘প্রিন্সিপালস অব কেমিস্ট্রি’ যা ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ সহ একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়।

রসায়ন পড়ে থাকলে আপনার অবশ্যই জানা আছে যে, রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাণ হচ্ছে মৌলিক পদার্থগুলো এবং পর্যায় সারণী। মেন্ডেলিভের সময় মৌলিক পদার্থ অনেকগুলোই আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু ছিল না পর্যায় সারণী। আর রসায়ন তখনো পর্যন্ত কেবল সামান্য কিছু পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কারের জোড়াতালিই ছিল। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় ভাবতে লাগলেন মেন্ডেলিভ। তিনি রসায়নের প্রাণ তথা মৌলগুলোকে যৌক্তিক উপায়ে ছকবদ্ধ করার উপায় ভাবতে লাগলেন।

আবার ফিরে আসবো মেন্ডেলিভের স্বপ্নে। মৌলগুলোকে সাজানোর জন্য মেন্ডেলিভ একটা উপায় বের করলেন। তিনি তখনকার সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোট ৬৫টি মৌলের প্রতিটির নাম, রাসায়নিক ধর্ম এবং পারমাণবিক ভর ৬৫টি ভিন্ন কার্ডে (তাসের কার্ড) লিখলেন। তারপর সেগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাজানোর চেষ্টা করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, পারমাণবিক ভর এই ছকের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভর বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে মৌলের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি হয়। তবে এই পর্যন্ত গিয়েও ছকের জন্য কোনো নির্দিষ্ট নমুনা কল্পনা করতে পারছিলেন না মেন্ডেলিভ। খুব বড় কিছু একটা আবিষ্কারের কাছাকাছি এসে গেছেন, এমন ভাবতে ভাবতে খাতায় একটার পর একটা নমুনা ছক এঁকে যাচ্ছিলেন। আর তখনই আশীর্বাদ হয়ে এলো তার ঘুম!

ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন মেন্ডেলিভ এবং স্বপ্নে দেখলেন কিছু একটা। ঘুম ভাঙতেই অনুভব করলেন তার অবচেতন মন আসলে একটি বাস্তবসম্মত সারণীর নমুনা দাঁড় করিয়ে ফেলেছে যা তিনি স্বপ্নে দেখেছেন! তিনি বসে পড়লেন পর্যায় সারণি তৈরি করতে। মাত্র দু’সপ্তাহের ব্যবধানে মেন্ডেলিভ তৈরি করে ফেললেন পর্যায় সারণী। ১৮৬৯ সালে তিনি প্রকাশ করলেন ‘দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য প্রোপার্টিজ অ্যান্ড অ্যাটমিক ওয়েইট অব দ্য এলিমেন্টস’ নামক একটি গবেষণাপত্র, যা রসায়নের জগতে আলোড়ন তুললো। আর মেন্ডেলিভ হয়ে গেলেন ইতিহাসের পাতায় অমর।

মেন্ডেলিভের আগেও আসলে আরো কয়েকজন পর্যায় সারণি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তারা সফল হতে পারেননি বলেই আজ পর্যায় সারণীর আবিষ্কর্তা হিসেবে আমরা মেন্ডেলিভের নাম জানি। রসায়নবিদ লোথার মেয়ার ১৮৬৪ সালেই একটি পর্যায় সারণি দাঁড় করিয়েছিলেন, তবে তিনি ১৮৭০ সালের আগে তা প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে জন নিউল্যান্ড তার নিজের তৈরি পর্যায় সারণি প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬৫ সালে যেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “সারণির যেকোনো মৌল তার থেকে অষ্টম (আগে বা পরে) মৌলের ধর্মের পুনরাবৃত্তি করবে।” কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার কাজ চরমভাবে অবহেলিত হয়েছিল। সবশেষ মেন্ডেলিভ হাঁটলেন ভিন্ন পথে। তিনি সারণিতে মৌলগুলো কোন প্যাটার্নে থাকবে তার একটি যৌক্তিক নমুনা দাঁড় করালেন। এছাড়াও তিনি নিচের দুটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

- যে কয়টি মৌলের ধর্ম তার পর্যায় সারণির পারমাণবিক ভর অনুযায়ী মিলছে না তাদের পারমাণবিক ভর ভুলভাবে নির্ণীত হয়েছে।

- মেন্ডেলিভ আরো নতুন আটটি মৌলের অস্তিত্ব এবং ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

প্রথমে নিউল্যান্ডের মতো তার কাজেও কেউ খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো রসায়নবিদরা বিবেচনায় আনেন। আর তাতেই সব ধারণা উল্টে যায়। দেখা গেল যে বাস্তবিকভাবেই কিছু মৌলের পারমাণবিক ভর ভুলভাবে নির্ণয় করা হয়েছিল! ব্যস, আর কী লাগে মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণিকে সঠিক বলে ধরে নিতে! পরবর্তীকালে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা মৌলগুলো আবিষ্কৃত হলে তার খ্যাতি আরো বেড়ে যায়। ১৯০৫ সালে তিনি ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান ‘কুপলি মেডেল’এ ভূষিত হন। একই বছর তিনি ‘সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্টিস্ট’ এর সদস্যপদ লাভ করেন। পর্যায় সারণির ১০১ তম মৌল ‘মেন্ডেলিভিয়াম’ এর নামকরণ করা হয় তার সম্মানে।

গুণী রসায়নবিদ দিমিত্রি ইভানোভিচ মেন্ডেলিভ ১৯০৭ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে মারা যান। দিনটি ছিল ২ ফেব্রুয়ারী, তার ৭৩ তম জন্মদিনের ঠিক ছয়দিন আগে। বিশ্বজুড়ে রসায়নবিদগণ তথা রসায়ন বিজ্ঞান এই মহান বিজ্ঞানীর কাছে ঋণী থাকবে চিরকাল।

মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণি

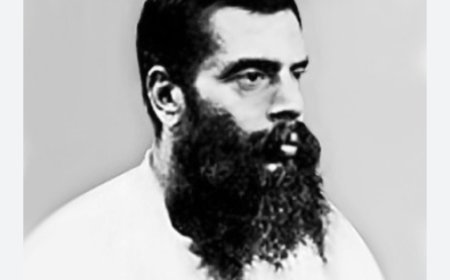

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯। উশকোখুশকো চুল, লম্বা দাঁড়ি। তরুণ মানুষটি ৬৩টা কার্ড নিয়ে বসেছেন। মেলাতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাল খুঁজে পাচ্ছেন না। কেবল নাস্তা করেছেন তিনি। একটুপর ট্রেন ধরতে হবে। সময় কাটাতে কার্ড নিয়ে বসেছেন। এই কার্ডগুলো তিনি বানিয়েছেন সলিটেয়ার গেমটার অনুকরণে। এই খেলায় তাসের কার্ডগুলোকে সাজাতে হয় নির্দিষ্ট বিন্যাসে। তিনিও এই কার্ডগুলোকে সাজাতে চান। প্রতিটা কার্ডে বেশ কিছু সংখ্যা ও কিছু অক্ষর হিজিবিজি করে লেখা।

মানুষটির নাম দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। কার্ডগুলোতে লেখা আছে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব মৌলের পারমাণবিক ভর ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। নানাভাবে সাজানোর চেষ্টা করে মেন্ডেলিভ টের পেলেন, মৌলগুলোকে পারমাণবিক ভরের ক্রমে সাজাতে গেলে মাঝে কিছু ফাঁকা থেকে যায়। এগুলোই তাঁর সাজানোতে গোল বাঁধাচ্ছে।

রোখ চেপে গেল। মাথা থেকে হারিয়ে গেল ট্রেনের চিন্তা। টানা তিন দিন তিন রাত এ নিয়েই পড়ে রইলেন মানুষটি। তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

স্বপ্নে দেখলেন একটা সারণি (Table)। কার্ডগুলো তাতে খোপে খোপে বসে আছে। মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা ঘর। এসব ঘরে বসানোর মতো কার্ড তাঁর কাছে নেই। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দ্রুত সারণিটা আঁকলেন একটা খাতায়। পৃষ্ঠার ওপরে বড় বড় করে লিখলেন, পিরিয়ডিক টেবল অব দ্য এলিমেন্টস। মৌলের পর্যায় সারণি।

দুই

পর্যায় সারণির নাম শোনেননি, এমন কাউকে বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকে বলেন, এক পৃষ্ঠায় এটি সমগ্র রসায়নকে ধারণ করে। কথাটি শতভাগ সত্য নয়, বলা বাহুল্য। রসায়ন মানে শুধু মৌলদের সারিবদ্ধ তালিকা নয়। শক্তির বিষয় আছে, বিক্রিয়ার নানা ধরন আছে, এনট্রপির বাড়া-কমা আছে, আছে আরও অনেক কিছু। তবে পর্যায় সারণিও আসলে শুধু মৌলদের তালিকা না। এর ক্রমবিন্যাস, ডানে-বাঁয়ে ও মাঝে বসানো মৌলগুলোর ধর্মের পর্যায়বৃত্ততা, ওপর-নিচ অনুযায়ী তাদের ধর্মের কমা-বাড়া—এককথায় একে বলতে হয় জিনিয়াস! মানুষের মেধার অন্যতম সর্বোচ্চ প্রয়োগ। পদার্থবিজ্ঞানীরা যেমন সবকিছুকে এক সুতোয় গাঁথার জন্য থিওরি অব এভরিথিং বা সবকিছুর তত্ত্ব খুঁজছেন, বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের যেমন রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল; রসায়নের জন্য সেই কাজটি করে ফেলেছেন দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। এক পৃষ্ঠায় তিনি সব মৌলকে সাজিয়ে ফেলেছেন। এই একটি পৃষ্ঠা অনেক, অনেক কিছু বলতে পারে যেকোনো রসায়নবিদকে।

যে মানুষটি এই পথ দেখিয়ে গেছেন, তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি! ভাবলে অবাক লাগে না? কারণটা বোঝা অবশ্য খুব কঠিন নয়। আলবার্ট আইনস্টাইন যেমন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য নোবেল পাননি, মেন্ডেলিভও তেমন পাননি পর্যায় সারণির জন্য। কারণ দুক্ষেত্রে মোটামুটি একই—এর প্রমাণ ও প্রয়োগ সে কালে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি মানুষ। কেউ কেউ এও বলতে পারেন, মেন্ডেলিভ রাশান বলে নোবেল পাননি। তবে সে প্রসঙ্গটা আপাতত তোলা থাকুক।

মেধাবীদের যে ছবি আমাদের মনে গাঁথা, মেন্ডেলিভ ঠিক তা-ই। আদর্শ মেধাবী! তাঁর গল্পটা জানা থাকলেই বুঝে যাবেন, বাড়িয়ে বলছি না একবিন্দুও।

১৮৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় জন্ম। পুরো নাম, দিমিত্রি ইভানোভিস মেন্ডেলিভ। বাবা ইভান মেন্ডেলিভ ছিলেন শরীরচর্চার শিক্ষক। মা মারিয়া মেন্ডেলিভ গৃহিণী। বাবা-মায়ের ১৩তম সন্তান তিনি।

তাঁর জন্মের বছরই বাবা অন্ধ হয়ে যান। বাধ্য হয়ে তাঁর মা কাজ নেন একটি কাচ কারখানায়। কয়েক বছর এভাবে টেনে চলল। তারপর, ১৮৪৭ সালে মারা গেলেন তাঁর বাবা। পরের বছর, ১৮৪৮ সালে পুড়ে গেল সেই কারখানা, যেখানে তাঁর মা কাজ করতেন। পড়াশোনার সব দ্বার প্রায় বন্ধ হয় হয়। মা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। বাধ্য হয়ে পাড়ি জমান রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। না, আশপাশের শহর না, প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে। সেখানে মেন্ডেলিভ ভর্তি হন একটি স্কুলে। ভাগ্য তখন চূড়ান্ত আঘাত হানে। মেন্ডেলিভ স্কুলে ভর্তি হওয়ার ঠিক ১০ দিন পর যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর মা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কেউ কেউ থমকে যান। মেন্ডেলিভ থমকে গেলেন না। শুরু করলেন যুদ্ধ। জীবনযুদ্ধ।

১৮৫৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে শিক্ষকতা শুরু করলেন ক্রিমিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে। দুমাস চাকরি করলেন, তারপর আবার ফিরে গেলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে। সেখানে ভর্তি হলেন জৈবরসায়নে, মাস্টার্সে। একমনে পড়াশোনা শেষে ডিগ্রি ও বৃত্তি নিয়ে তারপর পাড়ি জমালেন জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৮৬১ সালে আবার ফিরলেন রাশিয়া। সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে যোগ দিলেন অধ্যাপনায়। উশকো-খুশকো চুল, লম্বা দাঁড়ি—পাগলাটে দেখতে মানুষটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন দারুণ জনপ্রিয়। ততদিনে বিশ্ব-রসায়ন খেই হারিয়ে পথ খুঁজছে। রসায়নবিজ্ঞানীরা অনেকগুলো মৌল আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু এগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক বা সাধারণ নাম নিয়ে একমত ছিলেন না কেউই। ২৭ বছরের তরুণ মেন্ডেলিভ এ অবস্থা পরিবর্তন করতে চান। তবে পর্যায় সারণি বানিয়ে ফেলার পরিকল্পনা তাঁর ঠিক ছিল না।

তিনি একটা বই লিখলেন জৈবরসায়ন নিয়ে। নাম, অর্গানিক কেমিস্ট্রি (১৮৬১)। তাঁর বইটিকে সেকালে লেখা এ বিষয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই বলে মনে করা হয়। অথচ মেন্ডেলিভ টের পেলেন, এ জিনিস কেউ বুঝতে পারছে না। শিক্ষার্থীরা খেই হারিয়ে ফিরছে। এ অবস্থার কারণ ওটাই—মৌলগুলোর কোনো শ্রেণিবিন্যাস নেই, নেই কোনো সাধারণ নাম। এদের আচার-আচরণের ধরন-ধারণ নিয়েও একটা ঘোলাটে অবস্থা। অথচ মেন্ডেলিভ বুঝতে পারছেন না, শিক্ষার্থীদের এ সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়।

সমস্যাটা তিনি আরও ভালো টের পেলেন পরের বইটা লিখতে গিয়ে। এবারে লিখছেন মৌলদের নিয়ে। বইয়ের নাম, প্রিন্সিপাল অব কেমিস্ট্রি। তাঁর উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান করা। সেজন্য প্রথমে সাধারণ কিছু মৌল নিয়ে লিখলেন। যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন। তারপর লিখলেন হ্যালোজেনদের নিয়ে (বর্তমানে এ মৌলগুলোর অবস্থান আধুনিক পর্যায় সারণির ১৭তম কলামে)। এর মধ্যে রয়েছে ক্লোরিন, ফ্লুরিন ইত্যাদি মৌল। এরা খুব সহজে বিক্রিয়া করে। কিন্তু তিনি এসব মৌলকে সাজাচ্ছেন পারমাণবিক ভর অনুযায়ী। আর সাজাতে গিয়ে বারবার সমস্যায় পড়ছেন। ঝামেলা বাঁধছে একের পর এক। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থমকে যাচ্ছেন বারবার।

সে সময় মৌলদের সাজানো হতো দুভাবে। এক, পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে। আর দুই, তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন ধাতুদের একসঙ্গে রাখা হতো, গ্যাসগুলো থাকত একসঙ্গে। মেন্ডেলিভ খুব চান, সাজানোর এই দুই মূলনীতিকে এক সুতোয় গাঁথতে। কিন্তু সমাধান মিলছে না কিছুতেই।

এ সমাধান মেলাতেই মেন্ডেলিভ বানালেন ওই কার্ডগুলো। যেখানেই যান, ওগুলো সঙ্গে নিয়ে তার। তারপরেই সেই ঘটনা, যেটা শুরুতে বলেছি। ‘স্বপ্নে পাওয়া সমাধান’—অন্তত মেন্ডেলিভের ভাষ্যমতে, বদলে দিল রসায়নের ইতিহাস।

মৃত্যু:

১৯০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে দিমিত্রি মেন্ডেলিভের মৃত্যু হয়।

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0