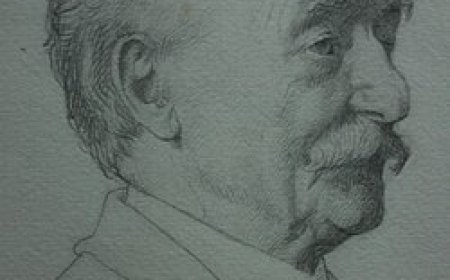

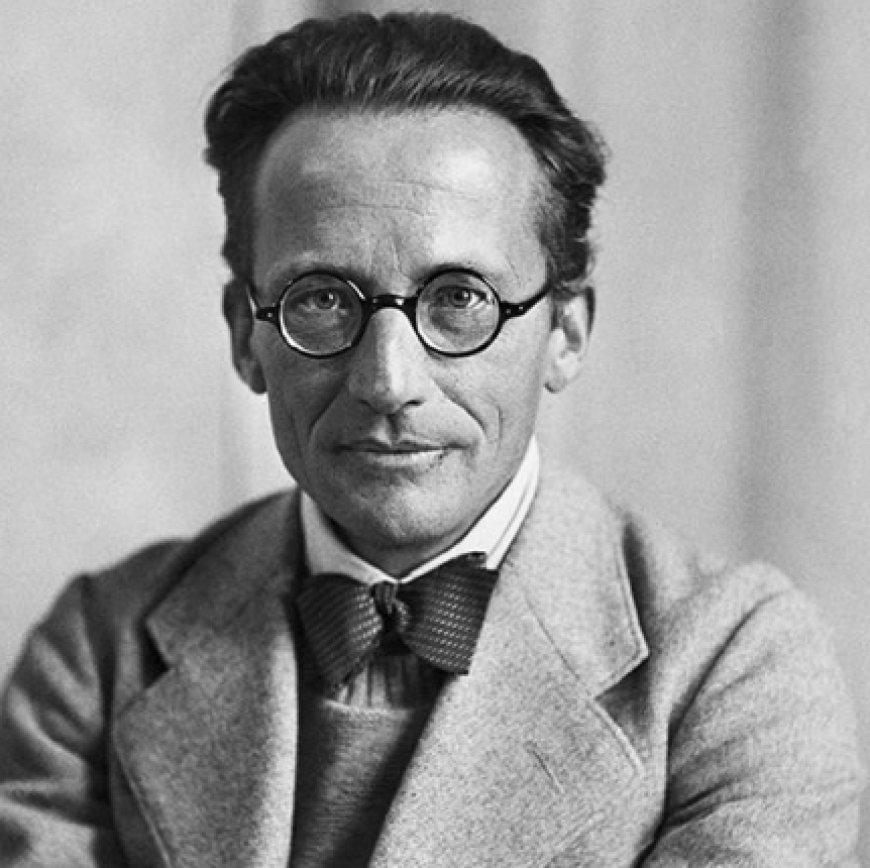

এরউইন শ্রোডিঙ্গার এর জীবনী | Biography of Erwin Schrödinger

এরউইন শ্রোডিঙ্গার এর জীবনী | Biography of Erwin Schrödinger

নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আরউইন শ্রোডিঙ্গার

|

জন্ম |

১২ আগস্ট ১৮৮৭ Erdberg, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি

|

|---|---|

|

মৃত্যু |

৪ জানুয়ারি ১৯৬১ (বয়স ৭৩) ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

|

|

জাতীয়তা |

|

|

মাতৃশিক্ষায়তন |

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় |

|

পরিচিতির কারণ |

শ্র্যোডিঙারের সমীকরণ |

|

পুরস্কার |

Matteucci Medal (১৯২৭) পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (১৯৩৩) মাক্স প্লাংক পদক (১৯৩৭) |

|

বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন |

|

|

কর্মক্ষেত্র |

পদার্থবিজ্ঞান |

| প্রতিষ্ঠানসমূহ | University of Wroclaw জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ডাবলিন ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ |

| ডক্টরাল উপদেষ্টা |

Friedrich Hasenöhrl |

এর্ভিন শ্র্যোডিঙার

(জার্মান Erwin Schrödinger এয়াভিন্ শ্র্যোডিঙা, আগস্ট ১২, ১৮৮৭ – জানুয়ারি ৪, ১৯৬১) একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অস্ট্রীয় পদার্থবিদ। শ্রোডিঙ্গার ১৯৩৩ সালে পল ডিরাকের সাথে যৌথভাবে পারমাণবিক তত্ত্বের অভিনব এবং ফলপ্রসূ প্রকরণ আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

মহাবিশ্বের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি সমীকরণের একটি শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিকস। বলা হয় কোয়ান্টাম মেকানিকস তরুণ পদার্থবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্র। কারণ কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রধান স্থপতিদের সবাই ছিলেন বয়সে তরুণ। সে তুলনায় আরউইন শ্রোডিঙ্গারের বয়স কিছুটা বেশি ছিল। ১৯২৬ সালে শ্রোডিঙ্গার যখন তরঙ্গ-সমীকরণ আবিষ্কার করেন , তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। কোয়ান্টাম মেকানিকসে অবদানের জন্য তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন ১৯৩৩ সালে, পল ডিরাকের সঙ্গে যৌথভাবে। কোয়ান্টাম মেকানিকসে তাঁর গবেষণা এবং আবিষ্কার ছিল অনেকটাই হঠাৎ করে করে ফেলার মতো, অসুস্থ হয়ে গৃহবন্দী অবস্থায়।

আরউইন শ্রোডিঙ্গারের জন্ম ১৮৮৭ সালের ১২ আগস্ট অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। তাঁর বাবা রুডল্ফ শ্রোডিঙ্গার এবং মা জর্জিন শ্রোডিঙ্গারের একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। আরউইনের বাবা রুডল্ফ উত্তরাধিকারসূত্রে কাপড়ের কলের মালিক হয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উপার্জন হচ্ছিল। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের আগ্রহ ছিল ছবি আঁকা ও বিজ্ঞানে। বিশেষ করে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও রসায়নের প্রতি। একমাত্র ছেলের সাথে তিনি বন্ধুর মতো মিশতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে।

আরউইনের মা বেশ হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছিলেন, কিন্তু প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। আরউইনের মায়ের-মা ইংরেজ। তাঁর কাছ থেকে আরউইন ছোটবেলা থেকেই ইংরেজি শিখেছেন এবং তাঁর সংগীদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজিতে।

প্রাথমিক পড়াশোনা বাড়িতেই শুরু হয় আরউইনের। এগারো বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে ভর্তি হলো ভিয়েনার জিমনেশিয়ামে (হাই স্কুল)। ১৯০৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পাস করেন (উচ্চ-মাধ্যমিকের সমতুল্য)। স্কুলে খুবই ভালো ফল করেছিলেন তিনি। স্কুলের বিষয়গুলি ছিল বেশিরভাগই ইতিহাস, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ ভাষা। গণিত ও বিজ্ঞান ছিল খুবই সামান্য।

১৯০৬ সালের শেষের দিকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আরউইন শ্রোডিঙ্গার। ভিয়েনার পদার্থবিজ্ঞানী লুডভিগ বোলজম্যানের কথা শ্রোডিঙ্গার শুনে আসছেন ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরপরই মানসিক অবসাদে ভুগে আত্মহত্যা করেন বোলজম্যান। শ্রোডিঙ্গারকে খুব নাড়া দেয় এই ঘটনা। বোলজম্যান যেমন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ছিলেন, তেমনি ছিলেন চমৎকার শিক্ষক। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পদার্থবিজ্ঞানীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোলজম্যানের পর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছিলেন ফ্রেডরিক হাসনল। অচিরেই ফ্রেডরিকের পড়ানো আর পদার্থবিজ্ঞান-ভাবনায় মুগ্ধ হন শ্রোডিঙ্গার।

ফ্রেডরিক ছিলেন গতানুগতিক প্রফেসরদের চেয়ে আলাদা। তিনি কোন নোট বা বই দেখে পড়াতেন না। ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞানের যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে পড়াতেন। ছাত্রদের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধুমাত্র ক্লাসরুমেই সীমাবদ্ধ থাকতো না। তিনি ছাত্রদেরকে তাঁর বাড়িতেও নিয়ে যেতেন। ছাত্রদের সাথে পাহাড়ে চড়তেন, স্কি করতেন। শ্রোডিঙ্গার এসব খুবই পছন্দ করতেন। পরবর্তী জীবনে শ্রোডিঙ্গার নিজেও পড়ানোর সময় ফ্রেডরিকের পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

১৯১০ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিনা বেতনে কিছু ক্লাস নিতে শুরু করলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সেই সময় তার মিলিটারি সার্ভিসের ডাক এলো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তখন পুরুষদের জন্য এক বা দুই বছরের মিলিটারি সার্ভিস বাধ্যতামূলক ছিল।এক বছরের মিলিটারি সার্ভিস শেষ করে ১৯১১ সালে শ্রোডিঙ্গার ফ্রাঞ্জ এক্সনারের সহকারী হিসেবে যোগ দেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্রোডিঙ্গারের দায়িত্ব ছিল ফার্স্ট ইয়ারের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পরীক্ষণ বুঝিয়ে দেয়া। প্রদর্শকের কাজ। ক্লাসরুমে অনেকগুলি ছাত্র, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই—তাছাড়া পরীক্ষণ দেখানোর প্রতি তেমন কোন আগ্রহও নেই শ্রোডিঙ্গারের। তাই তিনি খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছিলেন না কাজে। কিন্তু সেই সময় পদার্থবিজ্ঞানের অন্য কোন চাকরিও নেই অস্ট্রিয়ার কোথাও। পাশের দেশ জার্মানিতে পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্য অনেক চাকরি। কিন্তু শ্রোডিঙ্গার জার্মানদের সাথে প্রতিযোগিতা করে চাকরি পাবেন কি না জানেন না।

১৯১৩ সালে ভিয়েনায় বেশ বড় একটি পদার্থবিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় সাত হাজার বিজ্ঞান-প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন সেখানে। আইনস্টাইনসহ ইউরোপের অনেক খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী সেই সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন তখন ইউরোপের সেরা পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি সেখানে মহাকর্ষ বলের তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন তখন তিনি।শ্রোডিঙ্গার আইনস্টাইনের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎচুম্বক বলের সমন্বয় নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। পরের এক বছর নিবিষ্ট চিত্তে গবেষণা করেন। তারপর একটা গবেষণাপত্র লেখেন। নাম অন দ্য ডাইনামিকস অব ইলাস্টিক্যালি কাপল পয়েন্ট। সেটা পাঠালেন জামার্নির বিখ্যাত জার্নাল এনালেন ডার ফিজিক-এ। এই পেপারে প্রথম শ্রোডিঙ্গারের গভীর গাণিতিক দক্ষতা ও দার্শনিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ডাক পড়ে শ্রোডিঙ্গারের। রণাঙ্গনে বসেই জানতে পারেন আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব প্রকাশের খবর। শ্রোডিঙ্গার যুদ্ধরত অবস্থায় এই তত্ত্ব পড়ার সুযোগ পাননি। ১৯১৭ সালে তাঁর পোস্টিং হয় ভিয়েনায়। তখন তিনি কিছুটা সময় এবং সুযোগ পান বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ভাবার। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির পাঠ তাঁকে আবার নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার দিকে।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে শ্রোডিঙ্গার আবার যোগ দিলেন আগের প্রদর্শক পদে। কিন্তু অন্য জায়গায় ভালো চাকরি খুঁজছিলেন। একটা সুযোগ এলো জার্মানির ইনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদটা যদিও এখনো খুব একটা উঁচুমানের নয়। তবু শ্রোডিঙ্গার যোগ দিলেন সেখানে।

চার

১৯১৮ সালে শ্রোডিঙ্গার বিয়ে করলেন আনামেরি বার্টেলকে। আনামেরির বয়স তখন তেইশ, শ্রোডিঙ্গারের বত্রিশ। শ্রোডিঙ্গারের সাথে আনামেরির কোন বিষয়েই মিল ছিল না। আনামেরি লেখাপড়া তেমনকিছু করেননি। বিজ্ঞানের কিছুই বোঝেন না। শ্রোডিঙ্গারের গভীর দর্শনেরও সঙ্গী তিনি নন।

১৯১৮ সালে ইনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার পর শ্রোডিঙ্গারকে যথাযথ সম্মান দেখানো হলো। কাজে যোগ দিয়েই তিনি পরমাণুর তত্ত্ব সম্পর্কে খুব চমৎকার একটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতায় ইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি এতটাই খুশি হলেন যে, শ্রোডিঙ্গারকে দ্রুত প্রমোশন দিয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর করে ফেলা হলো। কিন্তু পদটি ছিল অস্থায়ী। স্থায়ী হতে কতদিন লাগবে শ্রোডিঙ্গার জানেন না। তাই তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। চার মাস পরেই সুযোগ এলো স্টুটগার্ট ইউনিভার্সিটি থেকে। শ্রোডিঙ্গার সেখানে যোগ দিলেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের স্থায়ী পদে।ইতোমধ্যে শ্রোডিঙ্গারের মায়ের স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়েছে। ১৯১৯ সালে স্তন ক্যান্সারে মারা যান তিনি। এর কিছুদিন পর ১৯১৯ সালের শেষের দিকে শ্রোডিঙ্গারের বাবাও মারা যান। মা-বাবা দুজনকে হারিয়ে পারিবারিকভাবে একেবারে একা হয়ে পড়েন শ্রোডিঙ্গার।

পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে দ্রুতই সুনাম ছড়িয়ে পড়ে শ্রোডিঙ্গারের। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডাক আসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি যোগ দিলেন জার্মানির ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এটা এখন পোলান্ডে)। কিন্তু এখানেও তিনি বেশিদিন ছিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ডাক পেলেন সুইজারল্যান্ডের জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন স্বয়ং আইনস্টাইন। শ্রোডিঙ্গারের কাছে এর মর্যাদাই আলাদা। খুব খুশিমনে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন অধ্যাপক হিসেবে।চৌত্রিশ বছর বয়সেই অধ্যাপক হয়ে যান শ্রোডিঙ্গার। কিন্তু হিসেব করে দেখতে গেলে তাঁর তখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক কাজ নেই।

সুইজারল্যান্ডে একটু গুছিয়ে বসতে না বসতেই শ্রোডিঙ্গারের শরীর খারাপ হতে শুরু করে। পরীক্ষা করে দেখা গেল যক্ষা বাসা বেঁধেছে তাঁর শরীরে। সুস্থ্য হওয়ার জন্য পরিবর্তনের জন্য তাঁকে আরুজা পর্বতমালার পাদদেশে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে থাকতে হলো। এখানেই তিনি লিখে ফেলেন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রগুলির একটি—অন আ রিমার্কেবল প্রোপার্টি অব কোয়ান্টাইজড অরবিটস অ্যান ইলেকট্রন।

১৯২১ থেকে ১৯২৭ । এই ছয় বছর জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন শ্রোডিঙ্গার। এর মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছেন কোয়ান্টাম মেকানিকসের মূল সমীকরণ, শ্রোডিঙ্গার ইকোয়েশন অব ওয়েভস।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে শ্রোডিঙ্গারের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত। তিনি ছাত্রদের সাথে তাঁর শিক্ষক ফ্রেডরিকের শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসারে পড়াতে লাগলেন। সেই সময় অধ্যাপকেরা পড়াতেন লেকচার নোট দেখে দেখে। কিন্তু শ্রোডিঙ্গার ক্লাসে কোন ধরনের বই বা নোট ব্যবহার না করে—সবকিছু তৎক্ষণাৎ ক্লাসেই ব্ল্যাকবোর্ডে তৈরি করতেন যুক্তি দিতে দিতে। এভাবে চোখের সামনে সমীকরণ তৈরি হতে দেখে ছাত্ররা খুবই উৎসাহিত হত। অনেক সময় তিনি সমুদ্রের তীরে নিয়ে যেতেন ছাত্রদের। সেখানে সৈকতে ব্ল্যাকবোর্ড রেখে সেখানেই পড়াতেন।

এরউইন শ্রোডিঞ্জার ও কোয়ান্টাম তরঙ্গ-গতিবিদ্যা

এরউইন শ্রোডিঞ্জার (Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger) এর জন্ম ১৮৮৭ সালে ভিয়েনার এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে, যেখানে তাঁর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল গ্রিকসাহিত্যের এবং বিটোফেন-মোজার্টের সঙ্গীতের। সমসাময়িকদের অনেকের মতোই শ্রোডিঞ্জার প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর শিক্ষকতার জীবনে ফিরে এসে জেনা, স্টুটগার্ট আর বিসউতে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি জুরিখে অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তার আগে অধ্যাপক ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। এখান থেকে তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে যে অতুলনীয় অবদান রাখেন তাই তাঁকে এবং পি. এ. এম. ডিরাককে ১৯৩৩ সালের নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল।

হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঞ্জার আর ডিরাকের কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাকে একটা বিশাল বিপ্লব বলা হয়েছে। রাজনীতিতে বিপ্লবের একটা ধরাবাধা ছক থাকে--- এক পদ্ধতি বাতিল হয়ে সেখানে নতুন আরেক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানে এটা কখনই হয় না। প্রেমের অর্থ যেমন বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন, বিজ্ঞানের বিপ্লবও তাই। সংবাদপত্রসেবী এবং পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিজ্ঞান-বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা এক নাও হতে পারে। তবু বিপ্লবী সম্বন্ধে দুটো ধারণা বোধহয় সকলেই মেনে নেবেন। প্রথমত নতুন জ্ঞানের আলোকে বিজ্ঞানের কোন কোন অংশ বাতিল করার জন্যে দরকার এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। দ্বিতীয়ত পুরনো ইমারতের কোন কোন অংশের সঙ্গে নতুন গড়া কাঠামোর সমন্বয় সাধন প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অন্তত প্রথম দিকে একটা অস্পষ্ট ধারণা।

১৯০০ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের এক সুদীর্ঘ ক্রান্তিকাল। এ সময়ে ছয়টি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে : প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (১৯০০); আইনস্টাইনের আলোক-কোয়ান্টাম প্রস্তাব (১৯০৫); হাইড্রোজেন পরমাণুর বোর তত্ত্ব (১৯১৩); সত্যেন বসুর কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান (১৯২৪); হাইসেনবার্গের মেট্রিক্স গতিবিজ্ঞান (১৯২৫) এবং শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ গতিবিজ্ঞান (১৯২৬)। এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে সাধারণ সূত্র একটাই এবং তা হলো প্রত্যেকটি মধ্যে এমন একটি তাত্ত্বিক পদক্ষেপ রয়েছে, যার কোনো ব্যাখ্যা লেখকের জানা ছিল না। অনুপ্রাণিত অনুমানের সাহায্যেই লেখক নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ এই সময়কালকে বলে বালকদের পদার্থবিজ্ঞানের সময়। ১৯২৫ সালে হাইসেনবার্গের বয়স ২৩; জর্ডানের বয়স ২২; পাউলির ২৫; ডিরাকের ২২। শ্রোডিঞ্জারকে ঠিক এই দলে ফেলা যায় না, কেননা তার বয়স তখন ৩৭। সৃজনশীল কর্মজীবনের শেষের দিকে যেন এক প্রচণ্ড সৃষ্টির উন্মাদনায় শ্রোডিঞ্জার তাঁর জীবনের মহত্তম কাজটি করে গিয়েছেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে কাজ করে শ্রোডিঞ্জার সুখী ছিলেন না। কেননা, তিনি লিখেছেন, “সুইসরা বিশেষ অন্তরঙ্গ নয়।”

অস্ট্রিয়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ফিরে যাওয়াই তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু ইসক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বেতন নিয়ে কথাবার্তা সন্তোষজনক না হওয়ায় সেখানে আর ভর যাওয়া হলো না। এর ঠিক আঠারো মাস পরেই তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতে পেরেছিলেন। ১৯২৫ সালের শরৎকালে শ্রোডিঞ্জার শুধু যে সুইসদের ব্যাপারেই অসুখী ছিলেন তাই নয়, তিনি হাইজেনবার্গ, বর্ন আর জর্ডানের মেট্রিক্স পদ্ধতি নিয়েও মানসিক পীড়ায় ভুগছিলেন। তিনি লিখেছেন, “ওই বিশেষ শক্ত আর অপ্রাকৃত বীজগণিত যা মানসিকভাবে চিত্রায়িত করা যায় না, তা দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম, কিন্তু একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেইনি।”

সুতরাং তিনি তার সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ দূর করতে চাইলেন পারমাণবিক গতিবিদ্যায় এক নতুন পদ্ধতির সৃষ্টি করে, যা হাইসেনবার্গের মেট্রিক্স পদ্ধতির সত্যিকারের বিকল্প হবে।

কোয়ান্টাম তরঙ্গ গতিবিদ্যা আবিষ্কারের ঠিক আগে আইনস্টাইনের ‘গ্যাসতত্ত্ব’ নামে যে প্রবন্ধ তিনি লেখেন, সেখান থেকেই নতুন পথের যাত্রা শুরু। মনে রাখতে হবে, সুদূর ঢাকা থেকে সত্যেন বসু প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ নির্ধারণ করার যে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছিলেন সেটাই ব্যবহার করে আইনস্টাইন ভরবিশিষ্ট বস্তুকণার গ্যাসতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

কিন্তু শ্রোডিঞ্জার বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান (Bose–Einstein (B–E) statistics) বিশেষ পছন্দ করেননি। তাঁর কথা হলো এই যে, নতুন কোনো পরিসংখ্যান প্রয়োজনই হয় না, যখন গ্যাসের অণুকে তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সুতরাং তিনি লিখেছেন, “এর একমাত্র অর্থ হবে চলমান বস্তুকণার জন্য আইনস্টাইন দ্য-ব্রগলির (Louis Victor Pierre Raymond, 7th Duc de Broglie) তরঙ্গতত্ত্ব গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া।”

এটাই শ্রোডিঞ্জার সার্থকভাবে করেছিলেন। তাঁর এই বিষয়ে প্রবন্ধটি প্রকাশকের কাছে পৌঁছায় ২৭ জানুয়ারি, ১৯২৬ এবং এই প্রবন্ধেই রয়েছে তার বিখ্যাত হাইড্রোজেন পরমাণুর সমীকরণ, যা এখন পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রের কণ্ঠস্থ। এখান থেকেই কোয়ান্টাম তরঙ্গ-গতিবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু, যা এ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধু বিজয়ই অর্জন করেছে।

শ্রোডিঞ্জার তাঁর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের চারটি প্রবন্ধে যে তরঙ্গ-গতিবিজ্ঞান উদ্ভাবন করেন তাই আজকাল সব পদার্থবিজ্ঞানী ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি তার তৃতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করার আগে একটি আনুষ্ঠানিক গাণিতিক রূপান্তর আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে তাঁর এবং হাইসেনবার্গের পদ্ধতির যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ প্রমাণ করা যায়।

পরমাণুর শক্তি স্তর সম্বন্ধে শ্রোডিঞ্জারের সমীকরণ থেকে সঠিক উত্তর পাওয়া গেলেও প্রথম থেকেই এই প্রশ্নই বারবার উঠেছে যে, এই তত্ত্বের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী? ম্যাক্স বর্ন এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ-অপেক্ষক দেশকাল মহাকাশে বস্তুকণার অবস্থানের সম্ভাবনা-প্রসার নির্দেশ করে। শ্রোডিঞ্জার (এবং আইনস্টাইন) এই সম্ভাবনার ধারণার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের স্রষ্টাদের মধ্যে এঁরাই বোধ হয় দু’জন, যাঁরা তাঁদের নিজের সৃষ্টির সঙ্গে শান্তিতে কোনোদিনই বাস করতে পারেননি। এঁরা দু’জনই প্রকৃতিকে কার্যকারণসম্মত অবিচ্ছিন্ন ধারার ঘটনা পরম্পরা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন এবং তাই শ্রোডিঞ্জার বলেছিলেন, “আমার মনেই হয় না যে, ইলেকট্রন মাছির মতো লাফিয়ে বেড়ায়।”

১৯২৬ সালে তার ভুবনবিখ্যাত কাজের সময় থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত তিনি সম্ভাবনাভিত্তিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে গেছেন। আইনস্টাইনকে লিখেছেন আজকাল সম্ভাবনার ধারাটিকে অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই সম্ভাবনার অর্থ এই যে, কোনো কিছু ঘটে, কি ঘটে না। এই বক্তব্যের তাৎপর্য থাকে শুধু তখনই, যখন আমরা বাস্তবিকই বিশ্বাস করি যে, বিচার্য বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই ঘটে, কি ঘটে না। একটা সম্ভাবনাভিত্তিক দাবির অর্থই হলো তার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বাস্তবতা সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা।.... কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিজ্ঞানীরা অনেক সময় এমন আচরণ করেন যাতে মনে হয় যে সম্ভাবনাভিত্তিক বক্তব্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেই সব ঘটনায় যার বাস্তবতাই অস্পষ্ট।

আইনস্টাইন উত্তরে লিখেছিলেন “এটা (সম্ভাবনাভিত্তিক ব্যাখ্যা) সত্য হলে পদার্থবিজ্ঞান শুধু দোকানদার এবং প্রকৌশলীদেরই আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং সব ব্যাপারই হয়ে যাবে একটা নোংরা জগাখিচুড়ি।”

দোকানদার আর প্রকৌশলীদের এই নোংরা জগাখিচুড়ির বিরুদ্ধেই ১৯৩৫ সালে শ্রোডিঞ্জার তার বিখ্যাত বিড়ালের ‘মানস পরীক্ষা’র উদ্ভাবন করেছিলেন। একটি বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ বিড়ালের শতকরা পঞ্চাশভাগ সম্ভাবনা থাকে যে সে জীবিত কিনা এবং বিড়ালের তরঙ্গ-অপেক্ষক জীবন্ত বিড়াল আর মৃত বিড়ালের দুই সম্ভাব্য অবস্থারই যোগফল। মার্জার প্রহেলিকার মূল কথা হলো এই যে, যখন কোনো অনুসন্ধানী টম বাক্সটি খুলে দেখতে চায় যে, বিড়ালের সঠিক অবস্থাটা কী, তখন হঠাৎই বিড়াল হয় মৃত, না হয় জীবন্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এ কথাই বলতে হয় যে, দর্শকই চূড়ান্ত পর্যায়ে বিড়ালটিকে হত্যা করে। এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর।

সারা জীবন শ্রোডিঞ্জার একাকী কাজ করে গিয়েছেন। হিটলারের নাৎসিরা ক্ষমতা দখল করার পর তিনি জার্মানির অত্যন্ত সম্মানজনক অধ্যাপক পদে ইস্তফা দিয়ে অক্সফোর্ডে একটি সামান্য ফেলোশিপ নিয়ে চলে যান ১৯৩৩ সালেই।

১৯৪১ সালে তিনি আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ইমন দ্য ভ্যালেরার আমন্ত্রণে ডাবলিনে নবপ্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এখানকার অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে তিনি বই লেখার কাজেও হাত দিয়েছিলেন। এ সময়ে তার লেখা ‘জীবন কী?' গ্রন্থটি আজও পদার্থবিজ্ঞানীদের মনে সম্ভ্রম জাগায়; তার নিজের সমীকরণের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে তিনি কোনোদিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না, কিন্তু ১৯২৬ সালের মতো তিনি আর মঞ্চের কেন্দ্রে কোনোদিনই ফিরে আসতে পারেননি। তার সৃষ্ট কোয়ান্টাম তরঙ্গবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা এখনও এক বিরাট প্রশ্ন হিসেবেই রয়ে গিয়েছে--যে প্রশ্নের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

জন্ম:

৪ জানুয়ারি ১৯৬১ (বয়স ৭৩) ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

soruse : scientificbd ... wikipedia

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0