মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জীবনী || Biography of Manik Bandopadhyay

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জীবনী || Biography of Manik Bandopadhyay

| জন্ম | ১ নভেম্বর, ১৯২৬ |

|---|---|

| মৃত্যু | ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ |

| জাতীয়তা | বাংলাদেশী |

| নাগরিকত্ব | |

| পরিচিতির কারণ | বাংলাদেশী লেখক |

| পুরস্কার | একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার |

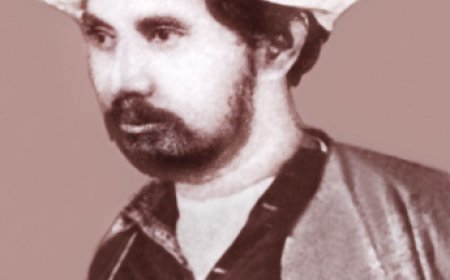

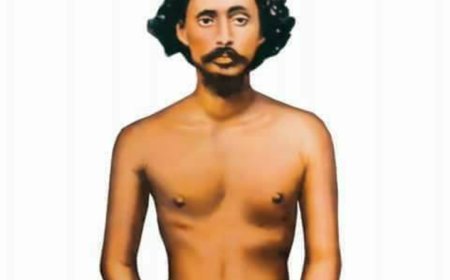

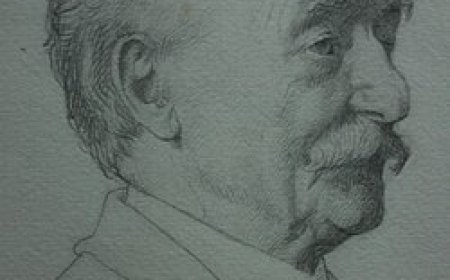

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯ মে ১৯০৮ – ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক। তার প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথা-সাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে সাহিত্য জগতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তার রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তার রচনায় ফুটে উঠেছে। জীবনের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও তিনশত ছোটোগল্প। তার রচিত পুতুলনাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মা নদীর মাঝি ইত্যাদি উপন্যাস ও অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক, ছোট বকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি গল্পসংকলন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। ইংরেজি ছাড়াও তার রচনাসমূহ বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর, মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী এই কথা সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।

প্রারম্ভিক জীবন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মে (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ জ্যৈষ্ঠ) বিহারের সাঁওতাল পরগনা,বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।তার পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ ) এর লৌহজং এর গাওদিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্মের সময়ে তিনি ঝাড়খন্ডে বদলি ছিলেন। জন্মপত্রিকায় তার নাম রাখা হয়েছিল অধরচন্দ্র। তার পিতার দেওয়া নাম ছিল প্রবোধকুমার আর ডাকনাম মানিক। তার পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম| পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তদানীন্তন ঢাকা জেলার সেটেলমেন্ট বিভাগের সাব-রেজিস্টার। পিতার বদলির চাকরির সূত্রে মানিকের শৈশব-কৈশোর ও ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে বাংলা-বিহার-ওড়িষার দুমকা, আরা, সাসারাম, কলকাতা, বারাসাত, বাঁকুড়া, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল, গুইগাদা, শালবণি, নন্দীগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাঙ্গাইল প্রভৃতি শহরে। তার মা নীরদাসুন্দরীর আদিনিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের লৌহজংএর গাউদিয়া গ্রামে। এই গ্রামটির পটভূমি তিনি রচনা করেন তার প্রসিদ্ধ উপন্যাস পুতুলনাচের ইতিকথা।

শিক্ষাজীবন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আভ্যন্তরিক রিয়ালিজম ঘেঁষা মনোভাব তাঁকে শিল্পজীবনের সৌন্দর্যের আদর্শ থেকে দৃষ্টি গ্রাহ্যভাবেই বিচ্যূত করেছে। এমন কি মধ্য ও শেষের দিকের লেখায় তিনি সচেতনভাবেই অসুন্দরের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন বললেও অন্যায় হবে না।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়া ওয়েসলিয় মিশন কলেজ থেকে আই.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হন।

কলেজ ক্যান্টিনে একদিন আড্ডা দেওয়া অবস্থায় এক বন্ধুর সাথে মানিক বাজী ধরেন তিনি তার লেখা গল্প বিচিত্রায় ছাপাবেন। সে সময় কলকাতায় বিচিত্রা পত্রিকা ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত এবং কেবল নামকরা লেখকেরাই তাতে লিখতেন। বন্ধুর সাথে বাজি ধরে মানিক লিখে ফেললেন তার প্রথম গল্প "অতসী মামী" এবং সেটি বিচিত্রার সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দেন। গল্পের শেষে নাম সাক্ষর করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাবে। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখাটি পাঠানোর চার মাস পর বিচিত্রায় ছাপেন। প্রকাশের সাথে সাথেই গল্পটি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি পরিচিত হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে।এরপর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে থাকেন মানিক। সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশের ফলে তার একাডেমিক পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হয়; শেষাবধি শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। সাহিত্য রচনাকেই তিনি তার মূল পেশা হিসেবে বেছে নেন।

পত্রিকার সহসম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মানিক কয়েকমাস একটি সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে কমলা দেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এ সময় থেকে তার লেখায় কম্যুনিজমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৬ সালে প্রগতি লেখক সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন এবং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

সাহিত্য

আরও তথ্যের জন্য দেখুন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম

পিতার বদলির চাকরির সূত্রে মানিকের শৈশব-কৈশোর ও ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে বাংলা-বিহার-ওড়িষার দুমকা, আরা, সাসারাম, কলকাতা, বারাসাত, বাঁকুড়া, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল, গুইগাদা, শালবণি, নন্দীগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাঙ্গাইল প্রভৃতি শহরে। তার মা নীরদাসুন্দরীর আদিনিবাস ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) গাউদিয়া গ্রামে। এই গ্রামটির পটভূমি তিনি রচনা করেন তার প্রসিদ্ধ উপন্যাস পুতুলনাচের ইতিকথা। চাকরি সূত্রেই তার পিতা সাঁওতাল পরগনার দুমকায় গমন করেন। সেখানেই মানিকের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের কারণে ঐ সকল মানুষের জীবনচিত্র সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা ছিল মানিকের। তাই ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন চিত্রকে তার সাহিত্যে অপূর্ব দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। বিচিত্র সব মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন লেখক। তার এই সকল অভিজ্ঞতাকেই তিনি তার সাহিত্যে তুলে ধরেছেন বিচিত্র সব চরিত্রের আড়ালে। পদ্মার তীরবর্তী জেলেপাড়ার পটভূমিতে রচনা করেন পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি।

জীবনের প্রথমভাগে তিনি ফ্রয়েডীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া মার্কসবাদও তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তার অধিকাংশ রচনাতেই এই দুই মতবাদের নিবিড় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত ভাবে মানিক ছিলেন মধ্যবিত্ত মানসিকতার উত্তারাধিকারী। তার প্রথম গল্পগুচ্ছ অতসী মামী ও অন্যান্য সংকলনে সব কয়টি গল্প এবং প্রথম উপন্যাস দিবারাত্রির কাব্য মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক কাহিনী নিয়ে গড়া। এছাড়া গ্রামীণ হতদরিদ্র মানুষের জীবন চিত্রও তার বেশকিছু লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বস্তুবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। মনুষ্যত্ব ও মানবতাবাদের জয়গানই তার সাহিত্যের মুল উপজীব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভাঙ্গা গড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে তিনি তার সাহিত্যে চিত্রায়িত করেছেন। সমাজের শাসক ও পুঁজিপতিদের হাতে দরিদ্র সমাজের শোষণ বঞ্চনার স্বরূপ তুলে ধরেছেন সাহিত্যের নানান চরিত্রের আড়ালে।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বমোট ৪০টি উপন্যাস এবং ৩০০টি ছোট গল্প রচনা করেছেন। তার লেখা অন্যতম ছোটগল্প হলো মাসি -পিসি।যেটি সর্বপ্রথম 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থতালিকা

উপন্যাস

দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫)

জননী (১৯৩৫)

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)

পদ্মানদীর মাঝি(১৯৩৬)

জীবনের জটিলতা (১৯৩৬)

অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮)

শহরতলি (প্রথম খণ্ড) (১৯৪০)

শহরতলি (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯৪১)

অহিংসা (১৯৪১)

ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১)

চতুষ্কোণ (১৯৪২)

প্রতিবিম্ব (১৯৪৩)

দর্পণ (১৯৪৫)

চিন্তামণি (১৯৪৬)

শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬)

চিহ্ন (১৯৪৭)

আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭)

জীয়ন্ত (১৯৫০)

পেশা (১৯৫১)

স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১)

সোনার চেয়ে দামী (প্রথম খণ্ড) (১৯৫১)

সোনার চেয়ে দামী (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯৫২)

ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২)

পাশাপাশি (১৯৫২)

সার্বজনীন (১৯৫২)

নাগপাশ (১৯৫৩)

ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)

আরোগ্য (১৯৫৩)

চালচলন (১৯৫৩)

তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩)

হরফ (১৯৫৪)

শুভাশুভ (১৯৫৪)

পরাধীন প্রেম (১৯৫৫)

হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)

মাশুল (১৯৫৬)

ছোটগল্প

অতসীমামী (১৯৩৫)

প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)

মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)

সরীসৃপ (১৯৩৯)

বৌ (১৯৪০)

সমুদ্রের স্বাদ(১৯৪৩)

ভেজাল (১৯৪৪)

হলুদপোড়া (১৯৪৫)

আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)

পরিস্থিতি (১৯৪৬)

খতিয়ান (১৯৪৭)

মাটির মাশুল (১৯৪৮)

ছোট বড় (১৯৪৮)

ছোটবকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)

ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)

লাজুকলতা (১৯৫৪)

নাটক

ভিটেমাটি (১৯৪৬)

মৃত্যু

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে লেখক মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন যা পরবর্তী কালে জটিল অবস্থায় পরলোক গমন করে। জীবনের শেষদিকে তীব্র আর্থিক কষ্টে ভুগেছেন তিনি। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর তার মৃত্যু ঘটে।

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0